|

Путеводитель по Крыму

Интересные факты о Крыме:

Самый солнечный город полуострова — не жемчужина Ялта, не Евпатория и не Севастополь. Больше всего солнечных часов в году приходится на Симферополь. Каждый год солнце сияет здесь по 2458 часов. |

Главная страница » Библиотека » В.Е. Возгрин. «История крымских татар»

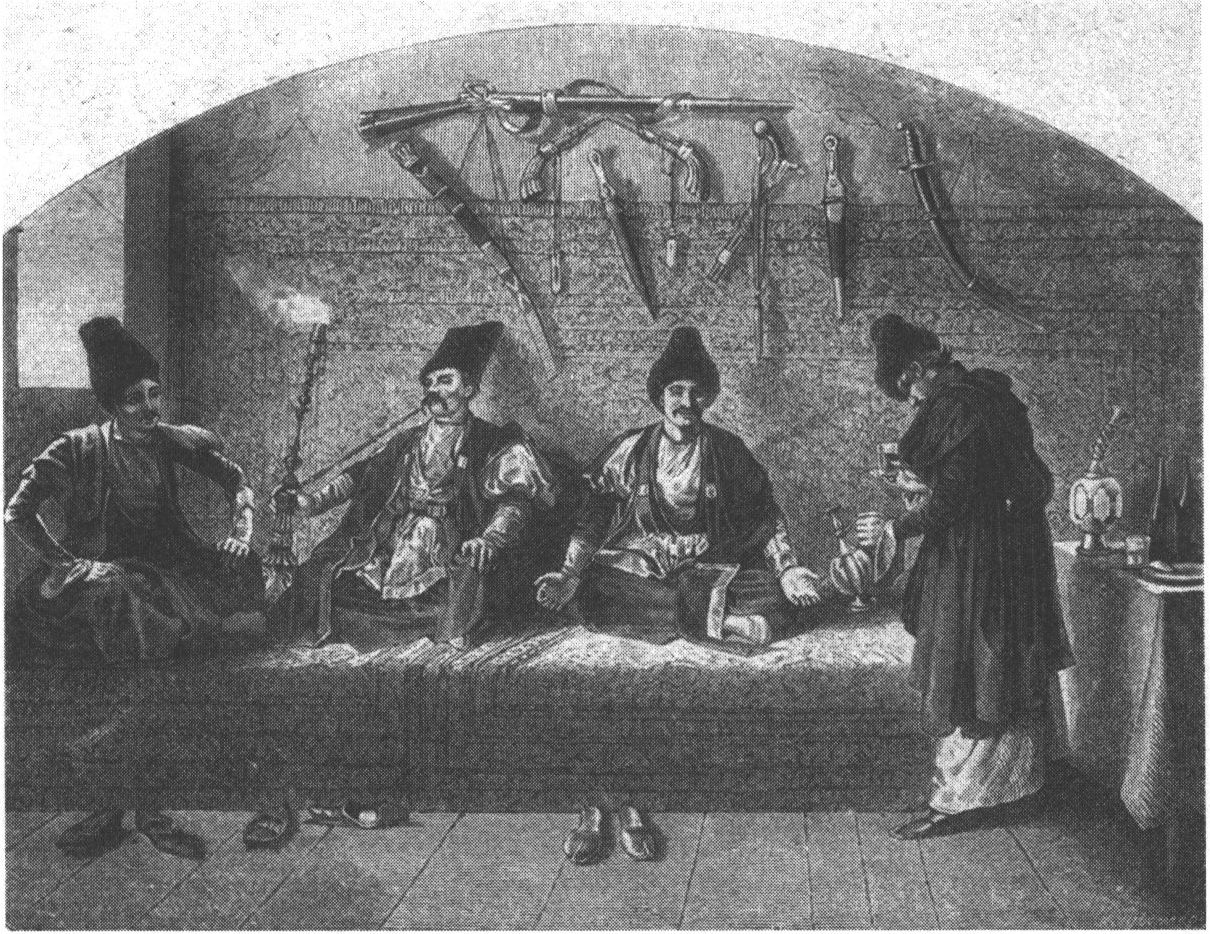

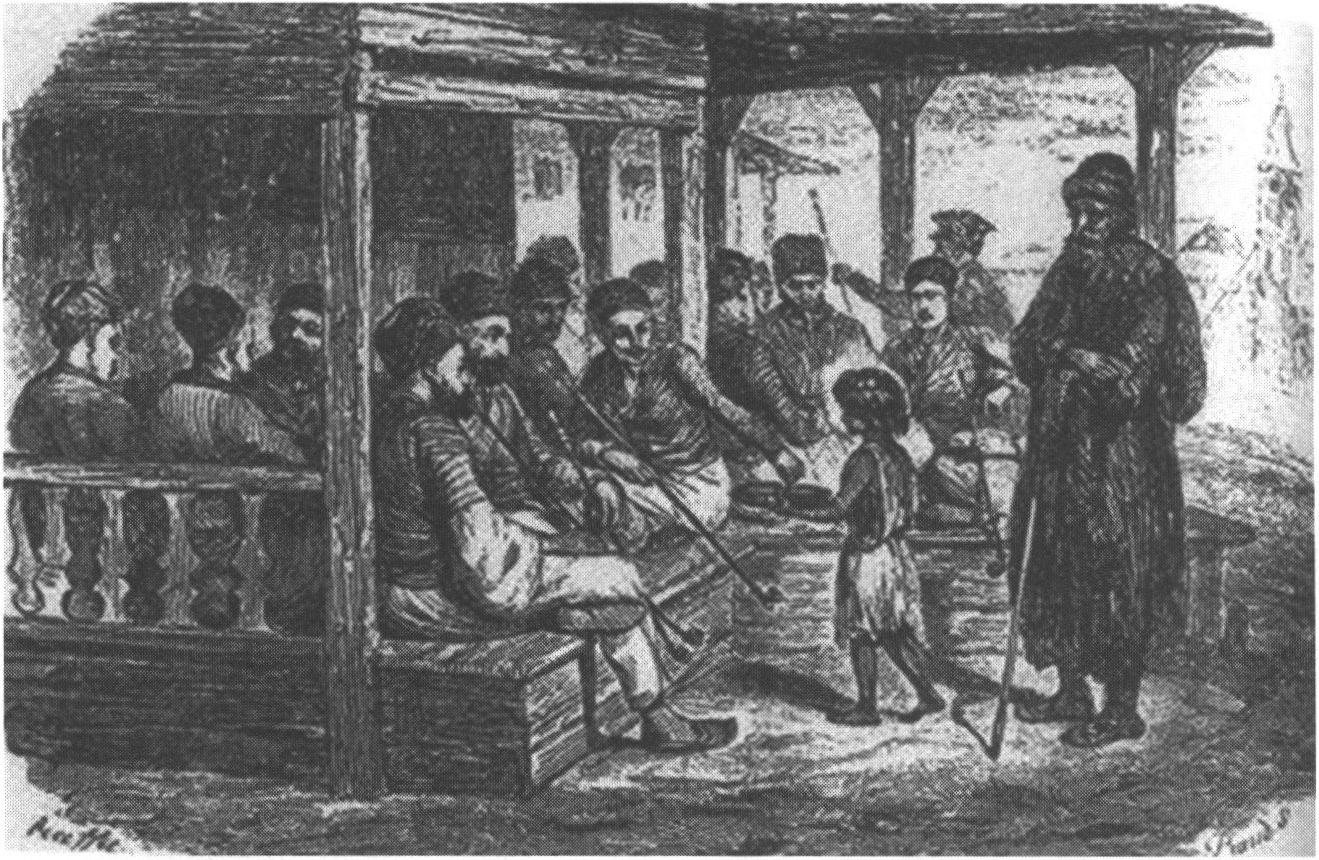

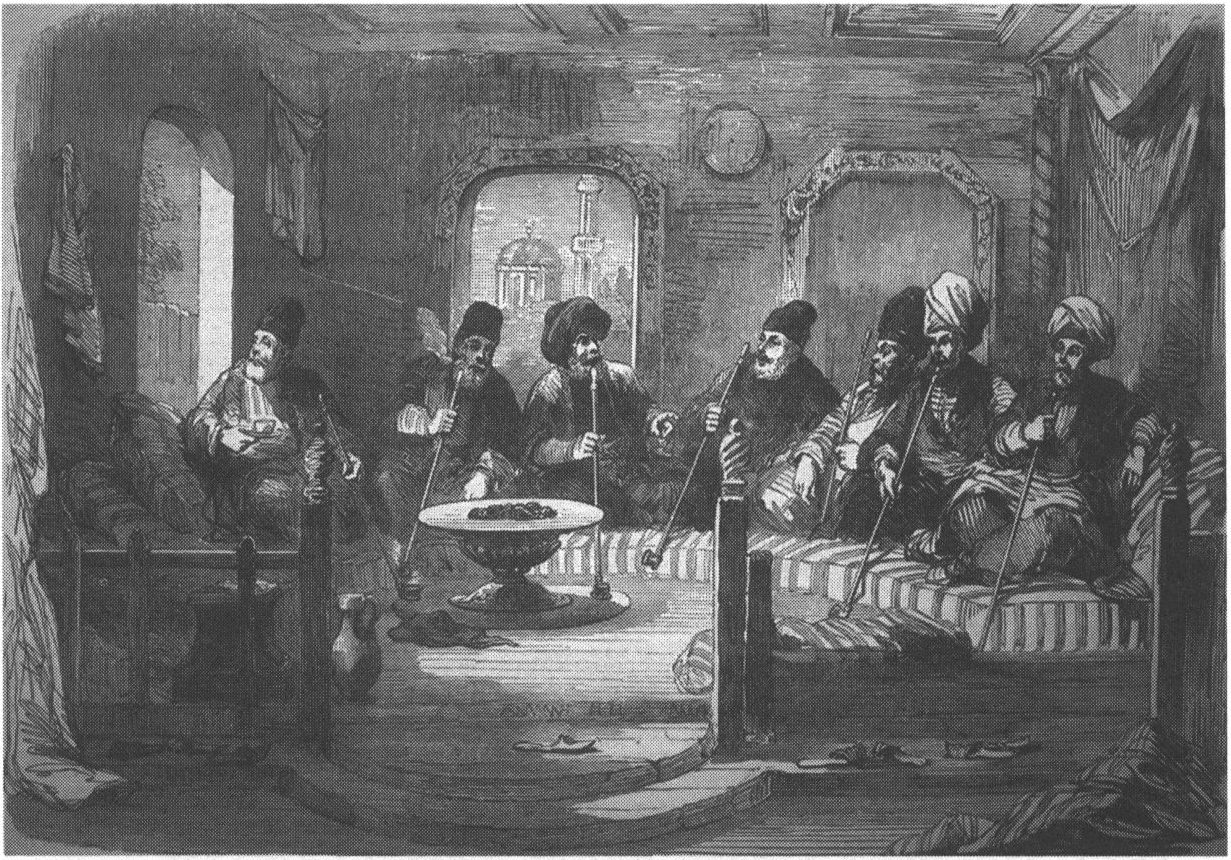

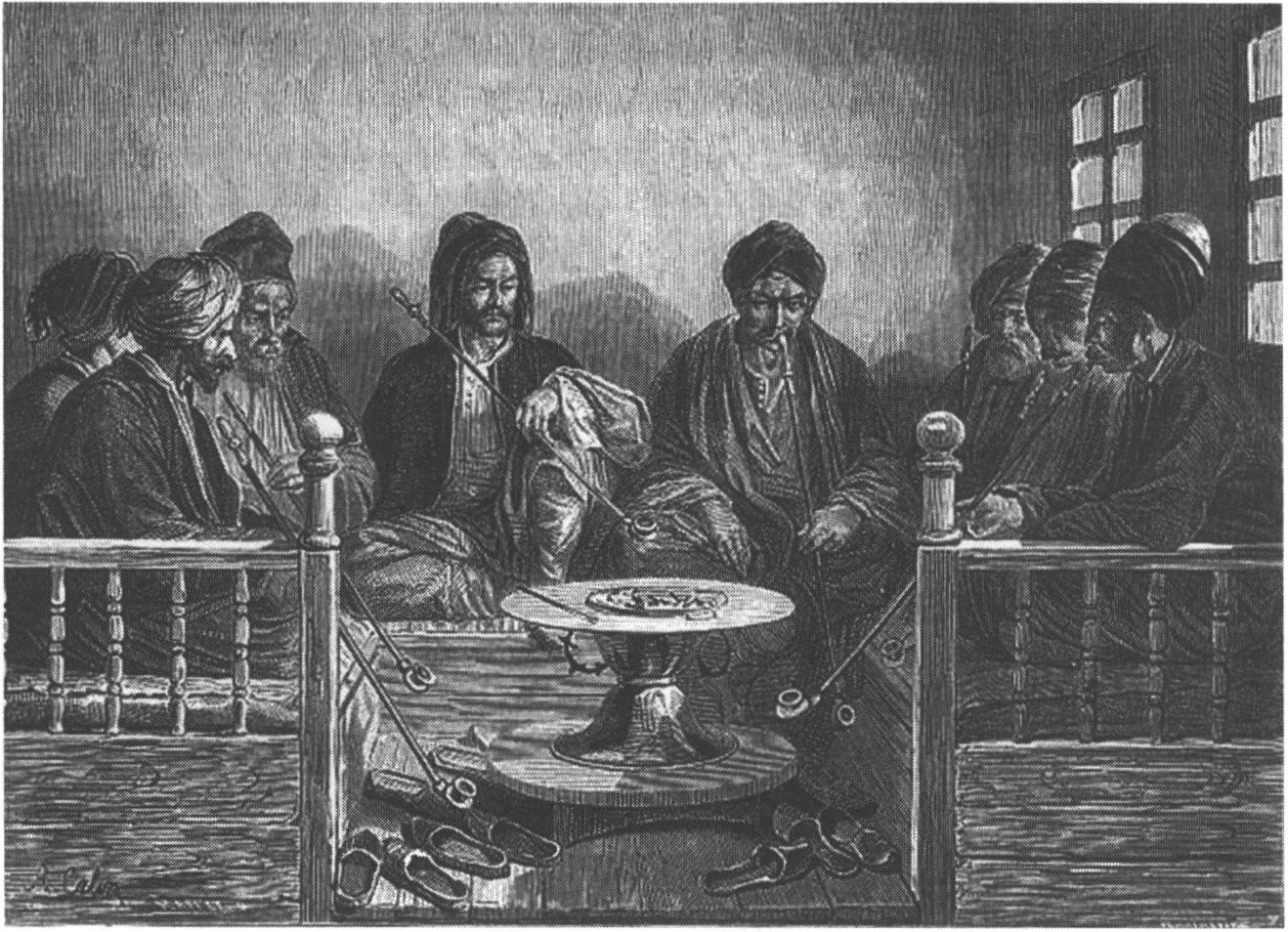

д) КофейниКофейни были единственным местом, кроме небольших гостиничных харчевен, где можно было не только выпить кофе и пообщаться, но и поесть, находясь вдали от дома. Специальных (то есть предназначенных только для насыщения) трактиров или ресторанов не было. Не появились они и через добрых тридцать лет после аннексии. Так сильна была приверженность народа к традиции крымскотатарских кофеен (помимо их имелись, правда, небольшие харчевни типа закусочных — см. ниже). Впрочем, достаточно сытно пообедать можно было и здесь: «Нам поставили на стол, в фут (33 см. — В.В.) вышиною, небольшие куски бараньего мяса, толщиной в дюйм (2,7 см. — В.В.), воткнутые на вертел, на котором обыкновенно жарят, в то же самое время подали нам блюдо сарачинского пшена (то есть риса. — В.В.), бараний хвост, хлеб и водку; кофе, поданный после стола, был очень густ и смешан с некоторым количеством виноградного соку, как пьют обыкновенно татары. В кофе не кладут ни сахару, ни сливок; пьют его из маленьких фарфоровых чашечек, под которыми есть другие, металлические чашечки, чтобы не обжечь пальцев; у них нет чайных блюдечек. После обеда неотменно следует курение трубки. И вам тотчас подают трубку...» (Гутри, 1810. С. 58—59; см. также: King, 1788. P. 226). Кофейни имели, как правило, и свои уличные крытые павильоны, где на свежем воздухе «целыми днями сидели любители кофе, прихлёбывавшие его из чашечек и попыхивавшие дымом своих трубок» (Kohl, 1841. S. 223). Вот два описания традиционной крымскотатарской кофейни (впрочем, эти заведения кроме мусульман посещали и армяне, и караимы), сделанные с редкой, прямо-таки этнографической тщательностью: В бахчисарайской кофейне. Из коллекции издательства «Тезис» «Напротив Хан-сарая находится крупнейшая в Бахчисарае кофейня... Там общая комната, где, собственно, и пьют кофе, окружена по периметру отделениями, каждое из которых огорожено деревянными баллюстрадками. В середине каждого такого отделения — возвышение, на которое можно попасть из общего помещения, поднявшись по нескольким ступенькам и пройдя сквозь проём в балюстраде. Внутри же всё обложено коврами. На это возвышение поднимаются гости и там ложатся на ковры. Между гостевыми возвышениями и помостом, где готовят кофе, имеются узкие проходы. Посредине общего помещения — диван самого хозяина и его постоянно запертое бюро, куда он кладёт деньги и откуда отсчитывает сдачу серебром. В одном углу общей комнаты находится вмазанная в стену печь, где кофевар целыми днями готовит этот изысканный напиток, столь необходимый в любое время дня, с раннего утра до поздней ночи. Мы нашли его превосходным и куда более ароматным, чем приготовленный где бы то ни было в Европе, отчего непосредственно наблюдали за приготовлением второй порции — хотелось понять, насколько это возможно, в чём состоит это искусство. Главный секрет здесь, мне кажется, в том, что они каждый заказанный кофейник (то есть джезве. — В.В.) готовят отдельно и лишь для немедленного выпивания. У них там целая куча этих маленьких железных кофейничков, которые они ставят на огонь и достают оттуда длинной ручкой. Вначале они нагревают их и лишь затем насыпают внутрь молотый кофе, небольшой запас которого хранится у них в плотно закрытых ящичках. Затем они вливают горячую воду, которая целый день кипит в большом медном кувшине на огне, и дают содержимому один раз быстро вскипеть. Особенно важно сохранить тонкий аромат прекрасных зёрен мокко. Все ящики, в которых оно хранится перед использованием, закрыты как можно более плотно, откуда их извлекают для жарки очень малыми порциями. Кофе подают без сливок, с высоким и чрезвычайно нежным осадком, который ничуть не портит удовольствия, в толстостенных маленьких чашечках без ручек; блюдец при этом не полагается. Ручек у чашек нет, но их вставляют в тонкой работы металлические футлярчики. А поскольку и у них нет ручек, то их осторожно берут двумя пальцами и так подносят к губам. Перед всеми гостями стоят маленькие круглые столики или скамейки, куда можно ставить эти чашки. Мы были там в поздний час, но несмотря на это кофейня была переполнена — явление, привычное для всего Крыма в любое время суток, так как татары проводят здесь бо́льшую часть дня. Гости сидят на своих коврах, иногда говорят друг другу что-то на ухо и выбивают трубки с тем, чтобы тут же набить их снова. Снаружи, на галерее, напротив, сидят крикливые болтуны, бо́льшую часть из которых составляют европейцы, так как татары по натуре — люди тихие, особенно теперь, когда после утраты ими своей свободы, они всё ещё находятся в некотором смятении» (Kohl, 1841. S. 243—244). Летняя кофейня в Байдарах. Из коллекции издательства «Тезис» А вот описание, сделанное уже русским путешественником: «Внутренность каждого кофейного дома разделена на квадратные пространства, отделяемые друг от друга деревянными решётками; подобные квадраты устроены по ту и другую сторону каждой комнаты, а в середине идёт длинный проход в виде коридора. Вы входите в любую из этих клеток, и в каждой найдёте множество праздных Татар... которые усевшись на диванах с длинными черешневыми чубуками в руках проводят целые часы только в том, что молча курят трубку. Лишь изредка произносят они несколько слов голосом тихим, не изменяя нисколько величественного, почти совершенно недвижимого положения. Все эти люди, столь несходные по нравам, образу мыслей, обычаям и привычкам, проводят время в кофейных домах очень миролюбиво, играют в триктрак1, курят трубки, пьют прекрасный кофе и между ними никогда не бывает ни шуму, ни ссоры» (Демидов, 1853. С. 446—447). То есть кофейни были своеобразными клубами, пользовавшимися большой популярностью, членство в которых обходилось весьма недорого. В кофейню можно было войти с утра и оставаться там до вечера (за исключением перерывов на намазы). Она никогда не пустовала, но при этом в ней никогда не слышно было шума. Вот фрагмент еще одного описания: «Объясняются [посетители] по большей части телодвижениями, медленным наклонением головы, отрывистыми пек и йок («хорошо», «нет»), вырывающимися из уст шахматных игроков и безмолвных зрителей их искусства. Иногда только учёный Татарин, оставляя кофейню произносит стихи из Корана или в котором-нибудь углу сказочник убаюкивает нескольких сибаритов волшебными небылицами, или резкий голос хозяина, который, обнося кофе, повторяет джаба («безденежно»), быв заплачен тайком за всё угощение кем-нибудь из посетителей, возложившим на себя по благочестивому усердию, сей гостеприимный обет» (Свиньин, 1839. С. 337). В симферопольской кофейне. Гравюра В. Рихтера. Из коллекции музея Ларишес Кроме таких внутренних помещений, каждая кофейня имела и наружную галерею, где обслуживание и времяпровождение были аналогичными: «При входе туда каждому гостю вручают трубку и огонь, причём бесплатно: это знак гостеприимства... За чашкой кофе и трубкой царит почти полная тишина. Крымские татары беседуют очень оживлённо на улицах или в лавках, но не в кофейнях: здесь место полного отдыха, здесь недопустимо болтать, уподобляясь европейцам! Правда, по вечерам в кофейнях бывают рассказчики сказок и преданий, посетители слушают их внимательно, но также храня глубокое молчание» (Haxthausen, 1847. S. 410). Рассказы произносились речитативом, напевно, иногда выступали и танцоры, при этом даже самое горячее и восторженное одобрение пляскам и песням высказывалось без особых внешних эмоций, сдержанным наклоном головы (Reuilly, 1806. P. 160; Barker, 1855. P. 204). Нередки были представления театра теней — этот вид искусства пришёл в крымскую кофейню, как и некоторые иные, по Великому шёлковому пути с Дальнего Востока (скорее всего, из Китая). Армяне и мусульмане в крымской кофейне. С французской гравюры. Из коллекции музея Ларишес В небольших деревнях иногда не имелось стационарных кофеен, работали только сезонные (хотя такой сезон длился бо́льшую часть года), то есть устраиваемые на открытом воздухе. Обычно это было несколько невысоких помостов-топшанов с низким столиком посредине, устраиваемых под деревьями и огороженных решётками, завитыми виноградом или другими вьющимися растениями. Преимуществом таких заведений по сравнению с городскими становилась бо́льшая свобода выбора в их расположении. Как правило, они устраивались в наиболее живописных местах близ деревень (Barker, 1855. P. 203). Важно отметить, что кофейни были доступны самым бедным, даже нищим прохожим, поскольку плата за обед отдавалась сообразно достатку гостя: «Татары, приняв таким образом [гостей], не назначают платы, а оставляют на собственный произвол платить, что кому разсудится: всякой по выходе кладёт несколько денег в определённый ящичек. Это самое показывает добросовестность и добросердечие татар». В кофейнях Бахчисарая имелся и кое-какой опыт приёма «интуристов», которых всегда было немало не только в столице, но и во всех торговых городах. «Хозяин кофейни служит сам, и очень хорошо разумеет то, что изъясняют знаками. Татары удивительно привыкли к сему способу изъяснения мыслей, не показывая притом ни малейшего желания насмехаться над теми, которые говорят с ними таким образом» (Гутри, 1810. С. 60). Встречались и совсем небольшие кофейни, куда собирались, собственно, из-за самого кофе, располагавшего к общению, дружеской беседе. «Кофейный дом, куда татары собираются пить кофе, курить табак и прохлаждаться... состоит из одной комнаты, устланной на полу коврами с отгороженными вокруг диванами, и тут на очаге беспрестанно варился кофе. Татары, поджавши ноги, раскуривали из поставленных перед ними жаровен свои трубки, между собою разговаривали; иные из них играли в шашки, и это было публичным местом их забав» (Сумароков, 1800. С. 55)2. Примечания1. Триктраком в России и Европе называли настольную игру восточного происхождения, похожую на нарды и известную в Крыму с незапамятных времен. 2. Весьма интересное наблюдение. Обычная, особенно для татар пожилого возраста, молчаливость как неотъемлемый признак спокойного достоинства, была гораздо меньшей среди стариков-мурз. Те любили и умели поговорить. Впрочем, слава хорошего массалджи (говоруна, рассказчика, собеседника) была всё же несколько двусмысленной (Домбровский, 1862 «a». С. 135).

|

Столица: Симферополь

Крупнейшие города: Севастополь, Симферополь, Керчь, Евпатория, Ялта

Территория: 26,2 тыс. км2

Население: 1 977 000 (2005)

Крупнейшие города: Севастополь, Симферополь, Керчь, Евпатория, Ялта

Территория: 26,2 тыс. км2

Население: 1 977 000 (2005)