|

Путеводитель по Крыму

Группа ВКонтакте:

Интересные факты о Крыме:

В Балаклаве проводят экскурсии по убежищу подводных лодок. Секретный подземный комплекс мог вместить до девяти подводных лодок и трех тысяч человек, обеспечить условия для автономной работы в течение 30 дней и выдержать прямое попадание заряда в 5-7 раз мощнее атомной бомбы, которую сбросили на Хиросиму. |

Главная страница » Библиотека » «Крымский альбом 2002»

Андрей Седых. О Феодосии — из-за океана. Рассказы «Бартыжники» и «Кафеджи» (Нью-Йорк, 1977)Публикуемые два произведения писателя печатаются по тексту книги, изданной в 1977 г. в Нью-Йорке (экземпляр нам подарен редакцией газеты «Новое русское слово»).

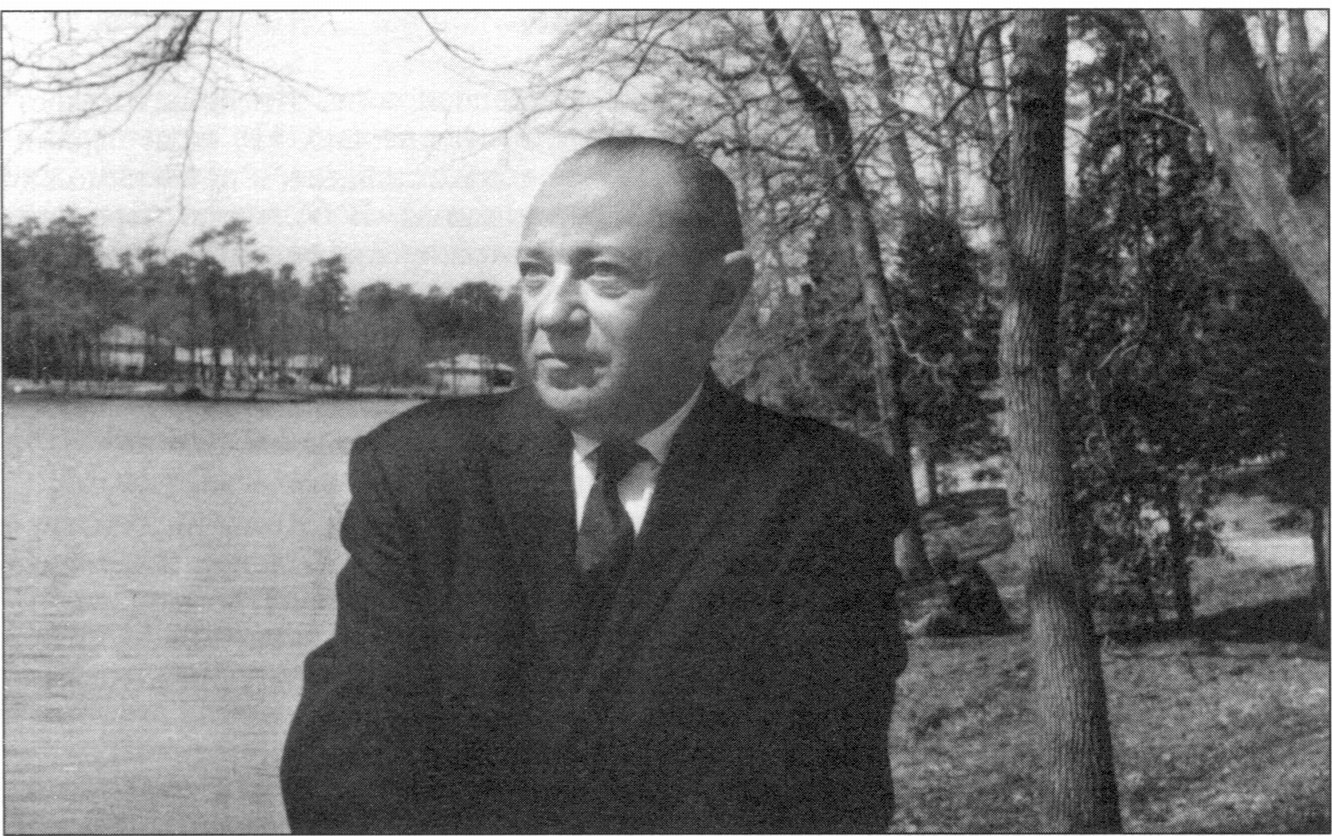

Место рождения Андрея Седых — предмет гордости феодосийцев. Выдающийся писатель русского зарубежья (а тогда еще просто Яша Цвибак) появился на свет здесь, в городе великого Айвазовского, и произошло это на заре двадцатого века, 14 августа 1902 года, сто лет назад. Сохранился и родительский дом писателя — на улице Митридатской (так вспоминал об этом старожил города и краевед М.Э. Хафуз). Покинул свою малую родину Яков Моисеевич в годы Гражданской войны. Обосновался в Европе, в 1942 году переехал в США. Прошел путь от репортера до редактора и хозяина старейшей русской газеты «Новое русское слово» в Нью-Йорке. Когда в 1982 году отмечалось 80-летие писателя, его друзья и коллеги издали альманах. Назвали его «Три юбилея Андрея Седых», памятуя, что в том же году исполняется 60 лет творческой деятельности Седых и 40 лет его работы в редакции «НРС». Редактировал альманах Леонид Ржевский. На первых же страницах — поздравления, телеграммы, памятные адреса, подписанные чуть ли не всеми выдающимися литераторами и деятелями русского зарубежья. Живые легенды отечественной культуры признавались в любви писателю. В. Аксенов, Л. Алексеева, Г. Вишневская, С. Голлербах, И. Елагин, А. Кторова, В. Максимов, И. Одоевцева, М. Ростропович, В. Синкевич, Г. Струве, С. Трубецкой, З. Шаховская и еще многие другие поздравляли, вспоминали былое, желали юбиляру здравия и творческого долголетия. В Крыму возвращение имени писателя произошло благодаря публикациям в нашем альманахе. В 1997 году на его страницах были напечатаны три произведения Андрея Седых из цикла «Крымские рассказы» («Карадаг», «Альбин де Ботэ», Наполеоновский коньяк»), а в следующем году опубликованы еще три — «Чебуреки», «Парад, аллэ», «Колесо фортуны». Рассказы были дополнены очерками о знаменитом земляке. Ныне практически весь крымский цикл опубликован в выпусках литературно-краеведческой газеты «Феодосийский альбом». Наверное, недалеко то время, когда в Издательском доме «Коктебель» крымские рассказы Андрея Седых будут выпущены отдельной книгой. Феодосийское родство обязывает! Дмитрий Лосев Книги Андрея седых (составил Д. Лосев)СТАРЫЙ ПАРИЖ: (Париж: изд. Я. Поволоцкого, 1926); иллюстрации Б. Гроссера. МОНМАРТР: [Прогулки по Парижу] (Париж: изд. Я. Поволоцкого, 1927); илл. Б. Гроссера. ПАРИЖ НОЧЬЮ (Париж: изд. Москва, 1928); предисл. А. Куприна; обложка Ал. Яковлева. ТАМ, ГДЕ ЖИЛИ КОРОЛИ: Окрестности Парижа (Париж: изд. Я. Поволоцкого, 1930). ТАМ, ГДЕ БЫЛА РОССИЯ: [Заметки о поездке в Прибалтику] (Париж: изд. Я. Поволоцкого, 1930). ЛЮДИ ЗА БОРТОМ (Париж: изд. О. Зелюка, 1933). ДОРОГА ЧЕРЕЗ ОКЕАН: [Заметки о переезде из Франции в США] (Нью-Йор к: Нов. журнал, 1942). ЗВЕЗДОЧЕТЫ С БОСФОРА (Нью-Йорк: НРС, 1948); предисл. И. Бунина; обл. Р. Ван-Розена. СУМАСШЕДШИЙ ШАРМАНЩИК: [Рассказы] (Нью-Йорк, 1951); обложка Л. Михельсона. ТОЛЬКО О ЛЮДЯХ: [Рассказы, в т. ч. из цикла «Крымские рассказы"] (Нью-Йорк: НРС, 1955). ДАЛЕКИЕ, БЛИЗКИЕ: Воспоминания (Нью-Йорк, 1962); 2-е издание. ЗАМЕЛО ТЕБЯ СНЕГОМ, РОССИЯ: [Рассказы. Цикл Под небом Испании] (Нью-Йорк: НРС, 1964). ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ: [Заметки об Израиле] (Нью-Йорк: НРС, 1966); обложка Мане-Каца. THIS LAND OF ISRAEL (Нью-Йорк, Лондон, 1967) — два издания. ИЕРУСАЛИМ, ИМЯ РАДОСТНОЕ: [Путевые заметки] (Нью-Йорк: НРС, 1969); обл. М. Гавриной. ЗВЕЗДОЧЕТЫ С БОСФОРА: [Очерки, рассказы] (Нью-Йорк: изд. НРС, 1973); 2-е издание. КРЫМСКИЕ РАССКАЗЫ (Нью-Йорк: изд. НРС, 1977). ДАЛЕКИЕ, БЛИЗКИЕ: Воспоминания (Нью-Йорк: изд. НРС, 1979); 3-е издание. ПУТИ, ДОРОГИ: [Заметки о Прибалтике, Америке, Италии, Испании] (Нью-Йорк: НРС, 1969). СТАРЫЙ ПАРИЖ. МОНМАРТР (Нью-Йорк: Russica Publishers, INC, 1985); 2-е издание. ДАЛЕКИЕ, БЛИЗКИЕ: Воспоминания (Москва: Моск. рабочий, 1995). ДАЛЕКИЕ, БЛИЗКИЕ: Воспоминания (Москва: Захаров, 2003). БартыжникиНа завтрак мне полагалось семь копеек, — за эти деньги буфетчик отпускал котлету, бублик и стакан чаю. Но если ограничиться одним бубликом и чаем, на оставшиеся деньги можно было купить порядочный кусок халвы. В большую перемену, когда я только приступил к завтраку, ко мне подошел Коля Кокинаки. Коля посмотрел на халву своими темными, оливковыми глазами, проглотил слюну и спросил: — Я тебя халвой гасцал? — Угощал... — Давай откусить! Этика требовала, чтобы я дал откусить, но поглядев на Колькину пасть, я слегка отодвинулся в сторону. Оливковые глаза сузились, Колька провел языком по высохшим губам и сделал шаг вперед. Нужно было действовать быстро, — либо скороговоркой сказать: «грек-пиндос на паре колес» и затем вступить в драку, либо немедленно идти на компромисс. По некоторым соображениям, я выбрал последнее решение: — Стоп травить! — сказал я миролюбиво. — Бери половину. Кокинаки пренебрежительно взял кусок халвы, отправил его в рот и затем, уже совсем другим тоном, спросил: — Андрюшка, пойдем завтра бартыжать? Не знаю, откуда пошло это слово, — был ли это наш, крымский, жаргон, или пришло оно из других мест России, но «бартыжать» означало — уйти тихонько из гимназии в порт, ловить бычков или забраться в горы, где дозревал летом темно-красный, сочный и душистый кизил, и где на камнях, на солнцепеке, грелись ужи и проворные серые ящерицы. Мы сговорились на кизильнике, потому что в порту иногда прогуливался надзиратель Бабай, вылавливавший в неурочное время бартыжников, и вся затея могла кончиться воскресным заключением в карцер. На следующее утро, не доходя до ворот гимназии, мы свернули на Военную улицу, прошли мимо казарм, поднялись в горку к татарской слободке, и здесь купили хлеба, око* помидор и жирную тарань. О фруктах мы не заботились, — по дороге было много баштанов и садов, которые днем не особенно охранялись. Впрочем, во время такой экспедиции, Колька уже получил однажды от татар-садоводов заряд крупной соли из дробовика, и потом дней десять не мог сидеть на парте. Заряд попал в самое неудобное место. За слободкой пошли сады. Низкорослые деревья протягивали к нам через заборы свои ветви, ломившиеся от тяжести фруктов. Мы набрали полную фуражку белых черешен и два десятка полузеленых абрикосов, — спелые абрикосы, с нашей точки зрения, никуда не годились и не имели вкуса. Потом и сады кончились, начался подъем в гору, жесткая трава, серый колючий кустарник, камень. Роса давно уже высохла, земля накалилась, необыкновенную тишину нарушало только пение цикад в кустах. Мы присели на камни и начали смотреть вниз, на древний генуэзский город, который тогда казался нам самым красивым и удивительным городом в мире. Под нами белели греческие колонны музея Митридат, а от него галопом спускались к синему морю дома, тонувшие в зелени, — узкие кривые улочки, колоннады, фонтаны под тополями и полуразвалившиеся башни, — город наш строился тысячелетия, через него вечно проходили завоеватели — татары, турки, греки-мореплаватели, искусные строители-генуэзцы, и последними пришли русские. И каждый что-то оставил этому городу, — так создалось необыкновенное смешение стилей, народов, наречий. Может быть, мальчики, сидевшие на камне, и не очень думали в эту минуту о древней Кафе, — эти мысли пришли много позже, когда городок с генуэзскими башнями стал сниться по ночам и перешел в область воспоминаний. Нас интересовал больше пароход, выходивший в это время из порта. Куда он пойдет, на Одессу или на Новороссийск? Потом Кокинаки спросил, могу ли я доплыть от городских купален до волнореза, и похвастался, что он может. И когда я выразил сомнение, Колька сплюнул, поднял руку и торжественно поклялся: — Накажи тебя Бог! В общем, может быть, он и мог бы доплыть. Летом, если не было ветра, море спокойное и какое-то разноцветное. Только у самого пляжа оно пенилось белыми гребнями прибоя, а дальше становилось изумрудное, потом вдруг его прорезывала темно-синяя широкая полоса, и уж совсем на горизонте, там, где небо сливалось с морем, все принимало бледную, молочную окраску. — Смотри прямо, — сказал я. — Вон туда... Керчь увидишь! Колька долго смотрел и потом разочарованно отвернулся: — Нет, не увидишь. Сегодня за Дальними Камышами туман стоит. Нужно совсем ясную погоду... По камню пробежала ящерица. Колька ловко накрыл ее рукой. Ящерица на мгновенье замерла, взглянула на нас удивленными изумрудными глазами, слегка рванулась вперед и исчезла в трещине. В руках у Кокинаки остался только ее отвалившийся хвост. Ничего, к концу лета у нее новый хвост вырастет, — сказал мой товарищ. Отдохнув, мы возобновили подъем. Деревьев больше не было, — здесь рос только сухой, колючий кустарник, да начал попадаться кизил, который мы в сыром виде презирали, — уж очень он был терпкий. Кизил сначала чистили при помощи специальной машинки, вынимали косточки, а потом варили варенье во дворе, в больших медных тазах, и мальчикам полагалась розовая пенка. Замечательное это было угощение, — теплая, пахучая пенка от кизилового или клубничного варенья, намазанная на ломоть черного хлеба! Варенье в доме готовили пудами, все лето, — до сих пор не могу понять, как его за зиму умудрялись съесть? Начинали в мае с белой черешни и вишни, потом поспевала клубника и земляника. В августе шло великое истребление черных, сладких слив, из которых варили повидло, а поздней осенью наступал черед терпкой айвы и румяных райских яблок, которые сначала развешивали пачками на дворе, и они дозревали на ленивом осеннем солнце. Впрочем, это лирическое отступление к моему рассказу не имеет прямого отношения. Мысль о вареньи навел на меня вид кизиловых кустов и старик-татарин, которого мы тогда встретили. Он набрал две корзины кизила и легко, по-молодому ступая в своих кожаных постолах, шел обратно в город. Татарин на минуту остановился, вытер со лба пот и спросил: — Куда идешь? В Коктебель идешь? Узнав, что мы просто гуляем, татарин улыбнулся, показал крепкие зубы и сказал: — Гулять — хорошо. Иди наверх, кизил кушай. Здесь не кушай, наверху кушай. Самый лучший — наверху, как в Кизилташе... Колодец знаешь? Самый лучший вода, такой вода — Айвазовский не имел. Наверху колодец! Он кивнул головой, взялся за свои корзины и двинулся под гору. А мы снова возобновили подъем, — солнце теперь палило немилосердно, перед глазами плыли круги, лица наши были в огне, и мучительно хотелось поскорей добраться до колодца и напиться ледяной воды. Было уже часов одиннадцать, всего час до большой перемены. — А ребята сейчас парятся на уроке латинского, — мечтательно сказал Колька. — Хайван ходит между партами и переводит: «Галлия разделена на три части, из которых одну населяют Белги, вторую Аквитанцы, а третью, которые на их собственном языке...» И вдруг, переменив голос и сделав сердитый жест рукой, Колька сказал, имитируя учителя: — Ну, ты, — переводи дальше... «а третью, которые на их собственном языке именуются Кельтами». Ну? Опять не выучил? Садись, дерево на дерево! Хайван учился когда-то в Бурсе и жалел, что телесные наказания в средних учебных заведениях отменены, — на старости лет рассказы о том, как пороли в Бурсе сделались его излюбленной темой. По правде говоря, он был совершенно искренне убежден, что преодолеть премудрость латинского языка без порки невозможно. И при всем этом, — мы поняли только впоследствии, — был он самым добрым и порядочным человеком, — взяток не брал, спины ни перед кем не гнул, и когда меня выгнали из гимназии за плохое поведение, оказался единственным, который поставил мне хорошую и не вполне заслуженную отметку. Чтобы облегчить подъем, мы начали петь. Голосов у нас не было, мы фальшивили, но всё искусство заключалось в том, чтобы петь тягуче и заунывно, как пели эту песнь на татарской слободке. В Крыму жила, Мы делали длинную паузу и затем, с бешеным азартом, выкрикивали: Аднажды дном, Дальше говорилось о том, как они «три года шли», попали в дымное ущелье, и снова в песню врывался жалостливый, заунывный и тоскующий голос, начинавший молить: Ой, Ахмет, душа ты мой, Похождения Ахмета на этом месте оборвались, так как мы подошли к густой заросли кустов и услышали журчание воды, стекавшей вниз по камням. Здесь и был колодец, о котором говорил татарин. Собственно, никакого колодца не существовало, а был горный источник, и яма, обложенная камнями. Яма до краев наполнялась ледяной, прозрачной водой, а излишки стекали вниз по ложбинке. Мы легли на животы, подобрались к самому краю, и громко, с наслаждением, начали лакать воду. Пили мы долго, пока от студеной воды не заныли зубы, и под конец начали освежать лицо и голову. В этот момент за нами раздался негромкий, насмешливый голос: — Вы что здесь, байстрюки, делаете? Из заросли вышел рослый рыжеватый парень в парусиновых штанах и синей выцветшей рубахе. Глаза у парня были веселые и наглые, на роже следы оспы. Мы обмерли, — это был Сенька Бараданчик, бежавший на прошлой неделе из городской тюрьмы.

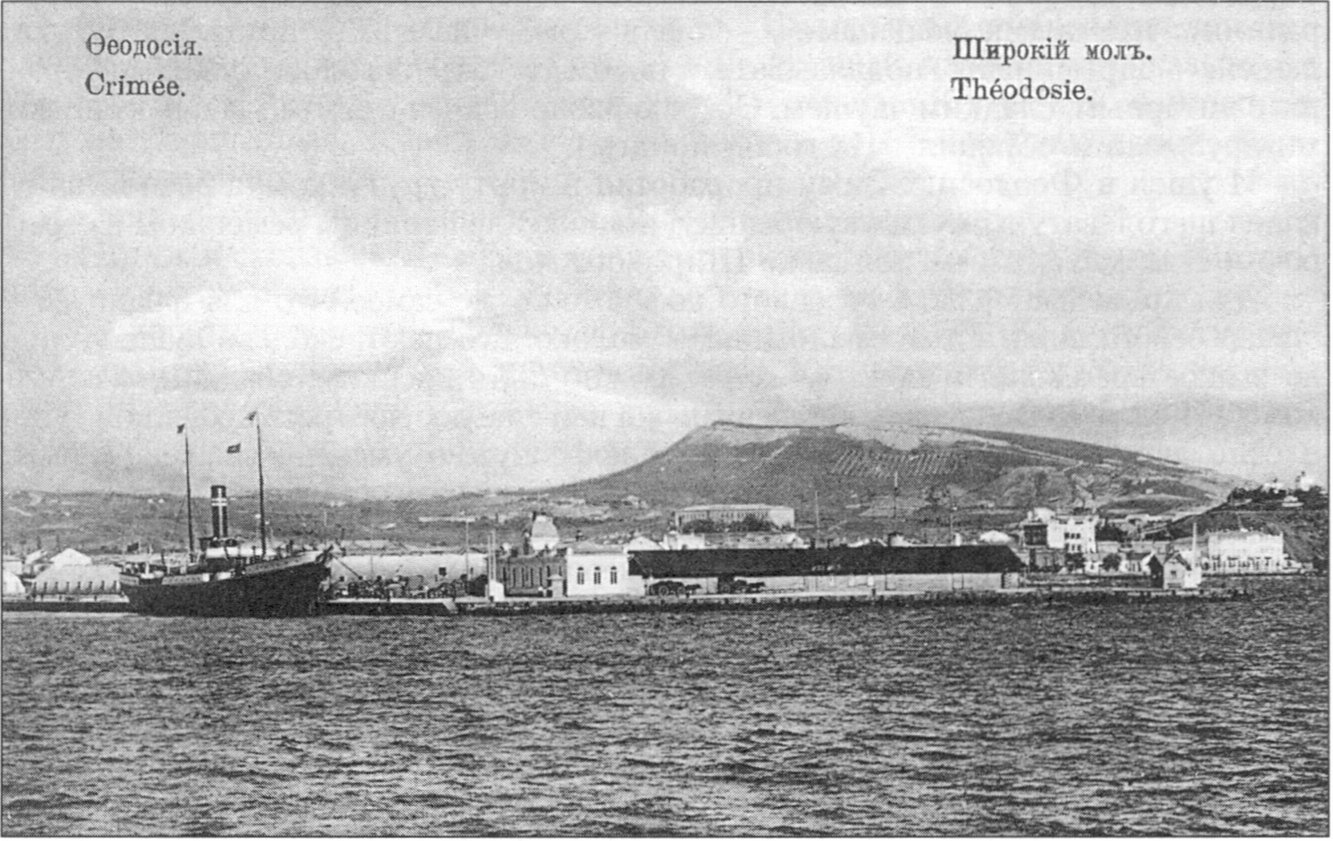

Сенька минуту помолчал, явно наслаждаясь произведенным эффектом, а затем повторил свой вопрос: — Вы что здесь, байстрюки, делаете? — Мы бартыжаем, Сенька. — Ага, вроде как: четыре сбоку, и ваших нет... Коллеги-гимназисты, вы — курящие? Пришлось со стыдом сознаться, что мы не курим и папирос не имеем. Сенька презрительно на нас посмотрел и уже более раздраженным голосом сказал: — Ну, показывайте, что вам мамаша дала пошамать. Есть тут у меня один корешок с Карантина. Обещался принести папирос и шамовки, да не пришел. Выкладывайте, дангалаки. Мы выложили тарань, помидоры, хлеб и абрикосы. Сенька поступил благородно: с треском разорвал тарань пополам, и одну половину отдал нам. Потом взял кусок хлеба, помидор и приступил к еде. Насытившись, он спросил, что про него говорят в городе? Мы сообщили, что в газете напечатали о его побеге, и что хотя он был арестован по подозрению в убийстве лавочника с Карантина, публика очень довольна: одурачил полицию. Сенька стал серьезен: — Насчет лавочника, — это они напрасно... Вместо того, чтобы меня ловить, — лучше бы они порасспросили людей. А я не лягавый, чтобы имена называть. — Что же ты будешь делать, Бараданчик? — спросил Коля. — В кизильнике долго не спрячешься. Кизил уже почти созрел, через несколько дней сюда сколько народу припрет... На лице Сеньки опять появилось насмешливое выражение. — Ну, уж я сховаюсь. Дельце у меня тут еще одно осталось, а потом смотаю удочки, и бонжур-мусью... В Керчь уйду, а оттуда на Кубань или в Одессу, — мне все дороги открыты! Только вот что, байстрюки, — вы теперь тут не задерживайтесь, я человечка одного поджидаю. Катитесь под горку, на легком катере. И, значит, держите язык за зубами. А то, накажи меня Бог, я вам головы посворачиваю. Чтоб ни одна душа в мире не знала! Поняли? — Поняли... — Побожитесь! — Чтоб мы сдохли, Сеня. — Ну, ладно... Тихий ход вперед! Пишите, коллеги... Мы пошли в город не тихим, а довольно быстрым ходом. Впрочем, спускаться было легко, только ноги иногда скользили на траве, да сыпался мелкий камень. Вернулись мы домой взволнованные, усталые. О Бараданчике, конечно, никому не рассказали, хотя соблазн был велик... В общем, слово мы сдержали и лягавыми не стали. Если я теперь решил рассказать об этой встрече, то только потому, что самого Сеньки Бараданчика давно нет в живых. Он отличился во время гражданской войны, был взят в плен белыми и расстрелян где-то в Крыму, в девятнадцатом году. КафеджиВ Нью-Йорке, на Шестой авеню, я увидел в окне магазина турецкий кофейник из красной меди, с длинной ручкой. Через минуту кофейник стал моей собственностью, — так была удовлетворена давняя и тайная мечта и воздана дань прошлому. Сейчас я начну, конечно, рассказывать о том, как готовят настоящее турецкое кофе, причем читатель должен будет закрыть глаза и сладострастно вдохнуть его пряный, душистый аромат. Как я ни старался, но в наших американских кофейниках, напоминающих лабораторные стеклянные колбы, получается у меня не кофе, а сомнительная рыжеватая бурда, лишенная всякой поэзии и вкуса. Может быть, это потому, что американское кофе тоже надо уметь готовить, а я учился варить кофе не в стеклянной колбе, а в медном кофейнике, да еще на мангале с древесным углем. Учителем моим был многоопытный кафеджи Хайдар. Хайдар смотрел на свое ремесло кафеджи — человека, готовящего кофе — как на некий апостолат и служение человечеству. Был он молодой татарин из Таракташа. Должно быть, ему надоело вечно перекапывать отцовский виноградник с наемными «кацапами», — так в Крыму называли пришлых русских людей, — опрыскивать, подвязывать, а потом таскать на голове тяжелые корзины с янтарным, сладким чаушем. Осенью распрощался с семьей и таракташскими друзьями и объявил: «На город пойдем». И ушел в Феодосию. Зиму проработал в порту грузчиком, а весной вдруг надел щеголеватую смушковую шапку, подпоясался тонким ремешком с серебром и стал кафеджи на поплавке Широкого мола. Для крымчака** чашка турецкого кофе это то же самое, что для француза — стакан белого вина, а для американца — молоко. Его пьют, сколько душе угодно, во всякое время дня и ночи, — кофе должно быть крепким, сладким, с каймаком***. И сама-то чашечка — крошечная, а в ней еще добрая треть кофейной гущи, плотно лежащей на дне. Пить турецкое кофе нужно умеючи; сначала каймак, потом два-три глотка крепчайшего нектара, а потом сразу остановиться: выпить до последней капли, но гущи не затронуть. После чего следует запить кофе глотком ледяной воды и предаться блаженному, созерцательному состоянию. С поплавка Хайдара можно было увидеть много интересных вещей. По Широкому молу прогуливались москвичи, приехавшие на виноград; для «крымского стиля» они носили мягкие, войлочные шляпы или тропические шлемы «здравствуй-прощай». Проезжали на линейках дамы в белых платьях, под кружевными зонтиками. Бежал вприпрыжку идиот-газетчик Юрка и захлебывающимся от восторга голосом кричал: — Наши наступают под Перемышлем, слава Богу! Сорок тысяч убитых, слава Богу! Биржевые маклера в чесучовых пиджаках чинно шли на Фонтанчик заканчивать свои сделки; босоногие мальчишки продавали приезжим цветы, а цыганки на ходу предсказывали дальний путь, неожиданную любовь и просили барина позолотить ручку. Одним словом, каждый жил и действовал так, как было ему от природы предназначено. А Хайдар действовал у своего раскаленного мангала. Оперировал он одновременно десятком кофейников, — по одному на каждую чашечку. Был Хайдар человек веселый и приветливый, немного переигрывал свою роль азиата и, по-моему, из-за этого намеренно коверкал русский язык. Но у мангала он священнодействовал и не любил, когда его торопили. Если кофе требовал человек приезжий, явно незнающий порядков на поплавке, Хайдар ворочал в его сторону белками и мрачно говорил: Тохта, тохта, тобарджи! (Подожди, подожди, господин!) Человэк нэ кофе, нэ убэжит! Свои люди его никогда не тормошили, но если случалось лишний раз хлопнут в ладоши, Хайдар на минуту оставлял мангал, подходил к столику с видом детоубийцы и деловито справлялся: — Аман сен? Ты здоров?

И преспокойно уходил назад, к своим кофейникам. Да и куда нам было торопиться? Днем с рейда дул прохладный ветерок, море постоянно меняло свою окраску. Было оно лазоревым, и вдруг темнело, или превращалось в светло-изумрудное, а на горизонте вечно маячили паруса рыбачьих лодок. Когда под вечер тяжело нагруженные рыбой баркасы возвращались в порт, кафеджи свешивался с поплавка над водой, складывал руки рупором и кричал: — Эй, Яни-Капитани, много кефали поймал? Рыбаки отвечали замысловатой руганью по восходящей женской линии, и по их тону Хайдар точно знал, каков был улов, и сколько кефали, лобанов и барабули будет вечером на Привозе.

А ночью на поплавке опять собирались люди есть чебуреки и пить кофе. Теперь ветер дул в обратном направлении, с гор и из далеких садов, нес смешанные запахи акаций, цветущего олеандра и горького, степного чебреца. Под развалинами генуэзской башни уже играла музыка, в скверике Айвазовского с шипением горели угли калильных ламп, а на молу было тихо, полутемно, и парочки молча сидели на скамьях, глядя на море. Иногда, лениво поплескивая веслами, через бухту проходила лодка. Море за кормой вдруг загоралось зеленоватым фосфорическим блеском. Потоки золота широкими кругами расходились по поверхности, — это раздраженные веслом микрообразные «ночесветки» отпугивали своим блеском воображаемого врага. Поздно ночью над морем начинался пожар: из воды поднималась медно-красная, громадная и неправдоподобная луна. Поднималась она медленно, постепенно менялись ее краски, и луна вдруг становилась нестерпимо яркой. От берега до самого горизонта море серебрилось, переливалось играющими лунными бликами. Нам тогда казалось, что все будет именно таким, неизменным, до скончания веков, — эта лунная ночь, и оцепеневшие парочки на Мостике вздохов, и даже студент в белом кителе, читавший вполголоса пушкинские стихи о Крыме: Волшебный край! очей отрада! А ведь все это кончилось, и гораздо раньше, чем мы предполагали. В нашем мирном городке появились какие-то анархисты-индивидуалисты; сынок железнодорожной булочницы Петька Новиков, с которым мы ловили голубей, стал военным комендантом города, а в Клубе Приказчиков, где раньше устраивали маскарады и любительские спектакли, теперь бушевали непрерывные митинги. Потом образовалось экзотическое татарское правительство Сулеймана Сулькевича, а несколько дней спустя на улице я встретил Хайдара. Он преобразился. На нем была форма кавалериста, штаны с красными лампасами и кривая шашка. При виде старого друга и любителя турецкого кофе Хайдар поднес к фуражке растопыренную пятерню, — так расслабленно начали козырять с начала революции, — стал во фронт и, свирепо вращая белками, закричал: — Кримски Конный Батальон... шашки... выдергай! Покончив, так сказать, с парадом, он улыбнулся и стал рассказывать, какая теперь хорошая и прочная власть: — Большевиков нэ видно, нэ слышно... Крымски армий шутить нэ любит. Крымская армия шутить не любила. И я понял это солнечным январским утром, когда в городе поднялась вдруг пальба и суматоха. Всезнайка Юрка пробежал по Итальянской улице, но уже без пачки газет и без «слава Богу» и закричал, что большевики подняли восстание, режут татар, и что бой сейчас идет около казарм, где забаррикадировался Конный Батальон. Часа через два все было кончено: в городе воцарилась советская власть. Часть татар прорвалась и с боем ушла в горы, другие остались лежать на казарменном плацу, там, где застала их смерть. Я пошел поглядеть на убитых, и первого, кого увидел в подворотне казармы, был Хайдар. Он лежал, широко раскинувшись, и стеклянными, немного удивленными глазами смотрел в синее далекое небо, и рот его был слегка полуоткрыт, словно он хотел кому-то сказать: «Тохта, тохта, тобарджи!»

На этом кончается краткое жизнеописание бывшего кафеджи и славного кавалериста Крымского Конного Батальона. Теперь остается только рассеять грустное впечатление и придумать для моего рассказа счастливый конец. Рецепт приготовления кофе Хайдара я хорошо запомнил: немного воды, два куска сахара и полная, с верхом, ложечка турецкого кофе. Мешать и не давать закипеть. Как только каймак начинает подниматься, — быстро снять кофейник с огня, потом поставить на мгновенье обратно, снова снять и снова поставить на плиту. После трех раз кофе готово. Остается перелить нектар в крошечную чашечку и выпить. С момента приобретения турецкого кофейника кончилась моя счастливая и беспечная жизнь. Начались муки творчества. Оказалось, что, кроме медного кофейника с длинной ручкой, нужно еще иметь и турецкое кофе особого помола. Турецкого кофе у меня не оказалось, но природный оптимизм подсказал, что можно обойтись при помощи мелко перемолотого местного кофе. Чашка воды. Два куска сахара. Ложечка кофе... Каймак, — тот самый, настоящий. Аромат турецкого кофе, вся поэзия Востока, Тысяча и Одна Ночь. Благоговейно поднес я чашечку ко рту и сделал первый глоток. И тут произошло нечто ужасное: рот мой оказался полон горькой кофейной гущи. Плох ли был помол, или что другое, — но гуща не садилась на дно, а упорно всплывала наверх и лезла в рот. — Может быть, ты возьмешь ситечко и процедишь кофе? — участливо предложила жена. Она не хотела меня обидеть. Жены никогда сознательно нас не обижают. Но в жизни я не слышал более оскорбительного предложения: процедить через ситечко турецкое кофе! Я отчетливо представил себе, как содрогнулась в эту минуту тень Хайдара, разгуливающего со своим мангалом по садам Аллаха. Кофе я вылил. А затем заботливая жена заварила свежего чаю и поскорее перевела разговор на другую тему, — женщины в таких случаях проявляют чуткость и не любят топтать побежденного и повергнутого в прах человека. Примечания*. Око — вес в Турции — 1,28 кг (ок. 3 фунтов). — Прим. ред. **. Здесь: коренной житель Крыма. — Прим ред. **. Сгущенные топлёные сливки. — Прим ред.

|

Столица: Симферополь

Крупнейшие города: Севастополь, Симферополь, Керчь, Евпатория, Ялта

Территория: 26,2 тыс. км2

Население: 1 977 000 (2005)

Крупнейшие города: Севастополь, Симферополь, Керчь, Евпатория, Ялта

Территория: 26,2 тыс. км2

Население: 1 977 000 (2005)