|

Путеводитель по Крыму

Группа ВКонтакте:

Интересные факты о Крыме:

В Балаклаве проводят экскурсии по убежищу подводных лодок. Секретный подземный комплекс мог вместить до девяти подводных лодок и трех тысяч человек, обеспечить условия для автономной работы в течение 30 дней и выдержать прямое попадание заряда в 5-7 раз мощнее атомной бомбы, которую сбросили на Хиросиму. На правах рекламы: • Все подробности изготовление алюминиевых дверей в спб тут. |

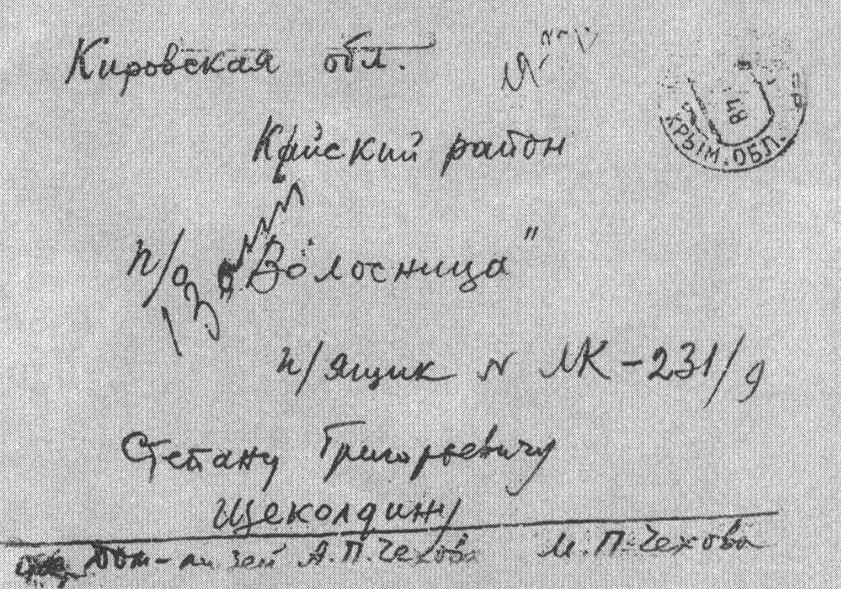

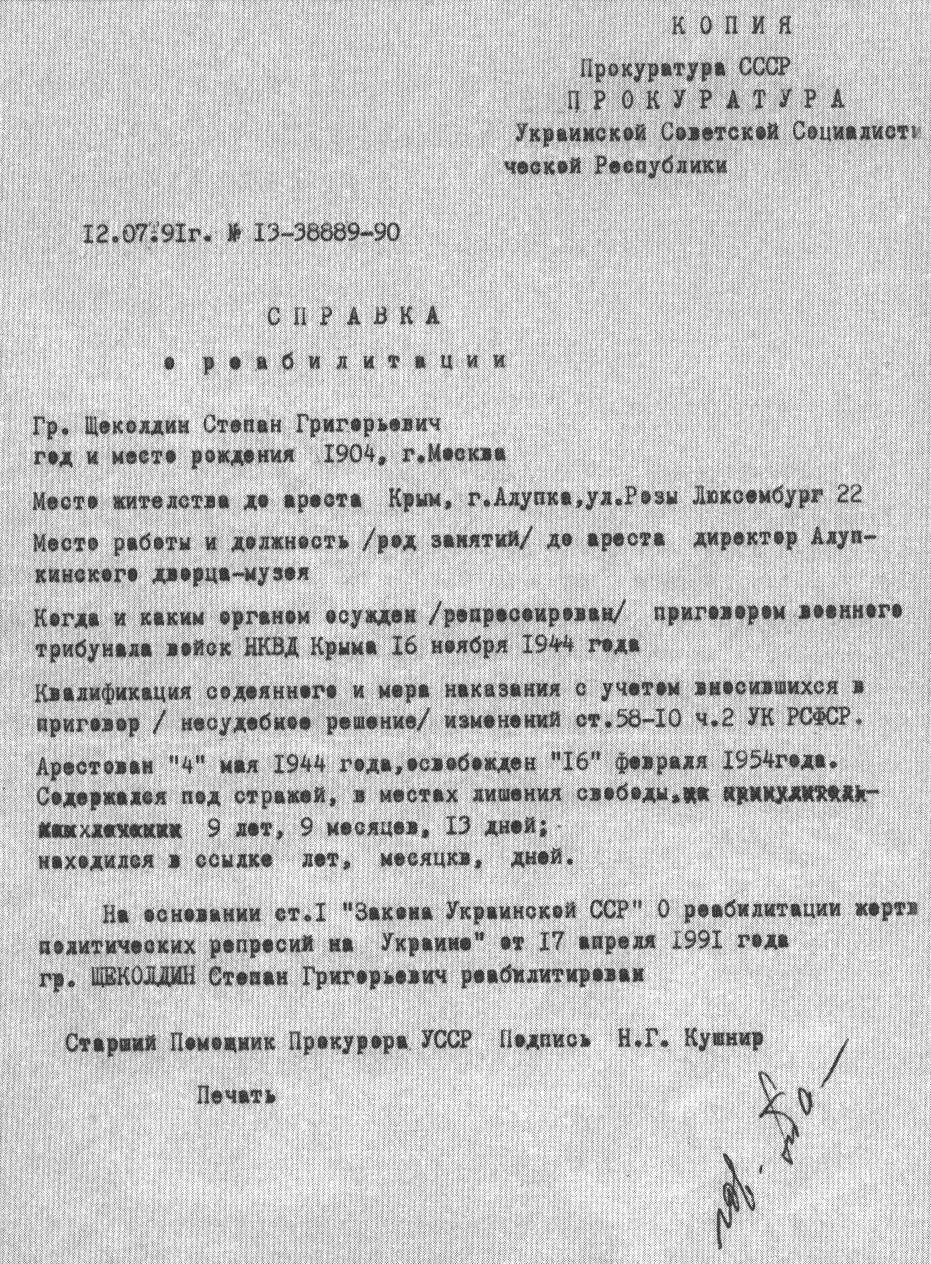

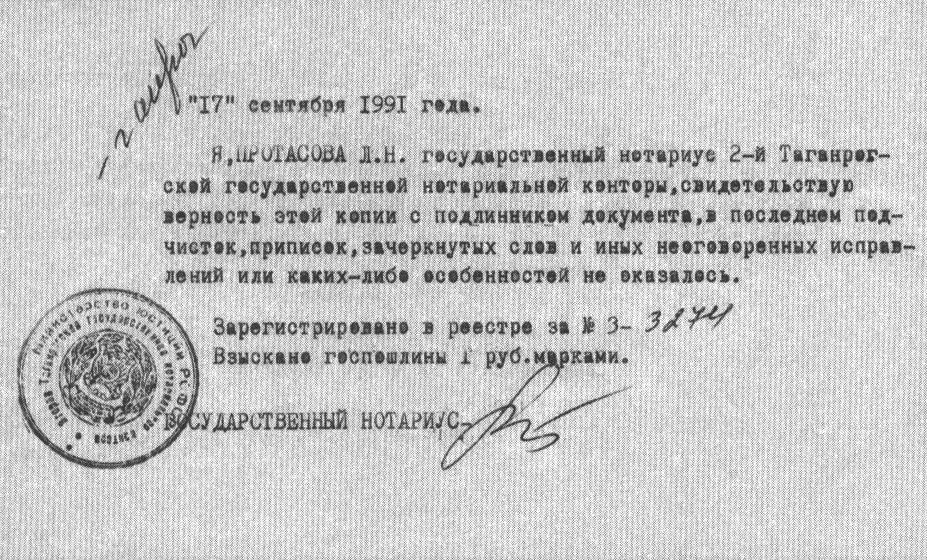

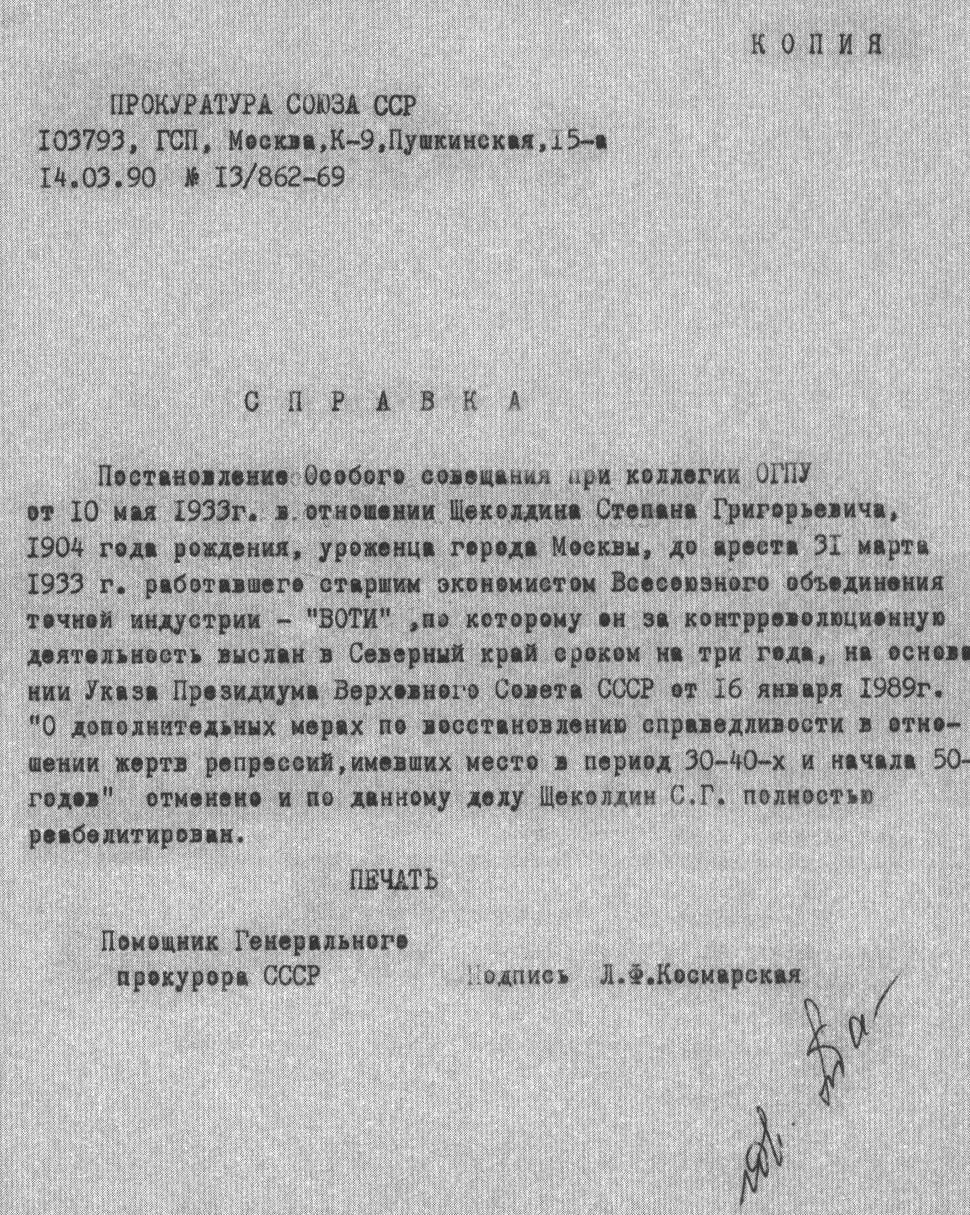

Главная страница » Библиотека » С.Г. Щеколдин. «О чем молчат львы: Крым. Алупка. 1941—1944»