|

Путеводитель по Крыму

Группа ВКонтакте:

Интересные факты о Крыме:

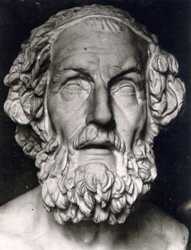

Согласно различным источникам, первое найденное упоминание о Крыме — либо в «Одиссее» Гомера, либо в записях Геродота. В «Одиссее» Крым описан мрачно: «Там киммериян печальная область, покрытая вечно влажным туманом и мглой облаков; никогда не являет оку людей лица лучезарного Гелиос». На правах рекламы: • В каталоге www.sport-trenazher.ru/profi-trenagery профессиональные силовые тренажеры РФ. |

Главная страница » Библиотека » Ю.Д. Черниченко. «Мускат белый Красного Камня: Крымские очерки. Воспоминания. Заметки»