|

Путеводитель по Крыму

Группа ВКонтакте:

Интересные факты о Крыме:

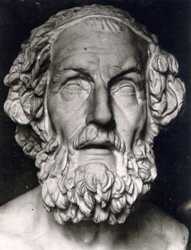

Согласно различным источникам, первое найденное упоминание о Крыме — либо в «Одиссее» Гомера, либо в записях Геродота. В «Одиссее» Крым описан мрачно: «Там киммериян печальная область, покрытая вечно влажным туманом и мглой облаков; никогда не являет оку людей лица лучезарного Гелиос». |

Главная страница » Библиотека » А.И. Романчук. «Исследования Херсонеса—Херсона. Раскопки. Гипотезы. Проблемы»

Археологический памятник, юбилей которого был отмечен в 1999 г.: склепы около куртины 16 оборонительной стеныВ периболе, около городских античных ворот, К.К. Косцюшко-Валюжинич открыл ранний склеп, в плане Т-образной формы, с небольшими нишами (в научную литературу он вошел под № 1012). Первый заведующий городищем высказал осторожное предположение, что, возможно, «гробница принадлежала высшему сановнику города, быть может, воротостроителю». Таковым мог являться Агасикл сын Ктесия1. У самого входа в склеп был найден золотой перстень. Внутри склепа стояло шесть бронзовых и покрытых черным лаком сосудов-урн с прахом, закрытых свинцовыми крышками. На одном из бронзовых сосудов — гидрин, использованной в качестве погребальной урны, сохранилась надпись: «Приз от Анакий». Скорее всего, она была получена одним из граждан Херсонеса за участие в состязании в честь Диоскуров (сыновей Зевса). Постепенно из влажной земли, которая заполняла урны, вместе с кремированными останками извлекли золотые пластинки с изображением Пана и листа аканфа, ажурное золотое ожерелье с пластинкой, на которой был изображен играющий на лире Гений, тончайшей работы серьгу с подвесками и изображением богини Ники на квадриге. А.Л. Бертье-Делагард при осмотре находок предположил, что они относятся к IV в. до н. э. Для него, как военного инженера и строителя, было несомненным и то, что «гробница сложена одновременно со стеной и воротами»2. По поводу находок, извлеченных в ходе раскопок склепа, К.К. Косцюшко-Валюжинич с гордостью сообщил в ИАК: «Я счастлив, что мое предсказание сбылось, и что ни в одной Керчи находят украшения из золота, камеи и стеклянную посуду. А если бы продлить жизнь, то сбудется еще многое, касающееся древнего Херсонеса»3. Позднее в отчете он заметил, что «этими открытиями, бесспорно, самыми важными из всех сделанных в двенадцатилетний период раскопок Комиссии в Херсонесе, наука обязана Всемилостивейше дарованному увеличению средств на раскопки»4. Но, как это бывало и ранее, раскопки не вызывали особого одобрения монастырского руководства. В эти же дни К.К. Косцюшко-Валюжинич жалуется на очередное наступление монастыря, когда «раскопки вступают на новый путь, обещая в будущем поставлять временами такие же сокровища самой цветущей эпохи греческого искусства, какими обогащали в свое время Эрмитаж, последние из могикан, благополучно здравствующие И.Е. Забелин и В.Г. Тизенгаузен... Владимир Густавович Тизенгаузен Древний Херсонес, наконец, открылся безапелляционно; и из глубины десятиаршинной шахты, в нескольких шагах от монастырского въезда, под калиткой «а» с мраморным порогом, которую с большими затруднениями и опасностью удалось сохранить, подперев бревнами, снова выглянули на свет божий ворота древнего города IV в. до Р.Х., превосходной кладки с рустами, сложенной без извести на скале. И много столетий топтали это место жившие здесь византийцы и татары и, наконец, сотни тысяч богомольцев, туристов и ученых, не подозревавших, что под ними погребена целая маленькая Троя с нетронутыми гробницами именитых граждан. Положим, что из этих гробниц, уцелевших единственно благодаря искусственной засыпи, поднятию стены и устройству дороги в римскую эпоху, обнаружена пока одна, но эта одна, отчасти по красоте изделий, а главным образом по своему положению, дороже, быть может, всех, еще не открытых, ибо сложена под стеной на скале, одновременно с сооружением стены, всего в одном аршине от пролета ворот, потому полагаю, принадлежащая стено- и градостроителю с почтенной супругой и чадами!»5. Еще два склепа № 1013 и 1014, пристроенные к оборонительной стене, были обнаружены рядом. Они были отнесены к римскому времени. Здесь также встречены многочисленные украшения. Золотое ожерелье с подвеской в виде бабочки, украшенное вставками из полудрагоценных камней и цветного стекла, скульптурка зайчика из горного хрусталя и др. Склепы представляли собой прямоугольные камеры с двухскатным перекрытием. В нишах, расположенных по периметру их стен, и на полу стояли глиняные и свинцовые сосуды-урны с прахом. В центре одной из камер находился саркофаг, в виде ящика, вытесанного из местного известняка, в него был вставлен свинцовый гроб. Еще один деревянный гроб стоял на саркофаге. Именно в нем были найдена пара золотых серег и перстень. Нумизматические находки позволили определить время использования склепа: самая ранняя монета относилась к периоду принципата Флавиев (выпущена в период правления сына Веспасиана Тита Флавия: 79—81 гг. н. э.). Позднее была обнаружена около последнего захоронения, расположенного у входа, непосредственно на полу, монета III в. н. э. Этот склеп (№ 1013) и соседний, как полагал исследователь, являлись семейными усыпальницами знатных херсонеситов. Под саркофагом лежали две плиты, перекрывавшие яму, сделанную для просушки сооружения. В отчете отмечалось, где встречена та или иная находка, и высказано предположение, что стены склепов были оштукатурены и имели роспись, о чем свидетельствовали осыпавшиеся куски штукатурки6. Описываемые склепы сохранились до нашего времени, благодаря «реставрации» К.К. Косцюшки-Валюжинича. Первой публикацией, кроме краткого сообщения в газетах, должен был стать очередной выпуск «Материалов по археологии России» с работой профессора Одесского университета А.А. Павловского. Подготовка издания требовала осмотра памятника (поездки в Севастополь) и изучения находок в Санкт-Петербурге, куда они были отправлены, согласно существующим правилам. Средства на это были отпущены по распоряжению А.А. Бобринского, но до 1903 г. рукопись так и не была представлена. В марте 1903 г. право на публикацию по просьбе П.С. Уваровой даровано Московскому археологическому обществу. Однако материалы раскопок так и остались неизданными в полной мере. В последующем анализ отдельных артефактов, как и конструктивные особенности сооружения, рассматривались в различных работах. Интерес к уникальным находкам проявляли не только российские специалисты, но и историки Западной Европы. План эллинистического дома в центральной части Херсонесского городища (так называемый монетный двор) В 2000 г. статьей Е.Я. Рогова отмечен юбилей раскопок склепа № 1012. Одновременно автор изложил и новую интерпретацию памятника, отметив, что анализ находок, являющихся в основном женскими украшениями, показывает: «Перед нами захоронения не женщин из богатой херсонесской семьи, а жриц, причем последовательные захоронения. ...Склеп жреческий, построен преднамеренно для этой цели. ...Жрицы и после смерти должны были охранять и оберегать город»7. Так в конце XX в. появилась кардинально иная гипотеза о тех, кто был похоронен в склепе № 1012. Но завершились ли споры о назначении и времени строительства памятника? Вероятнее всего, как и в некоторых других случаях, работы историков XX столетия не «поставили точки» в дискуссии о принадлежности склепа. Несомненной заслугой К.К. Косцюшки-Валюжинича являются ежегодные отчеты, в которых приводились сведения о находках, в том числе посуды, монет, изделий из металлов и т. д. Но, к сожалению, за исключением наиболее ярких артефактов, конкретные места их обнаружения не отмечены, указывался только район раскопок. Эллинистический дом в центральной части Херсонесского городища (аксонометрическая реконструкция, по И. Снитко) На планах, прилагаемых к отчетам, выделены строительные остатки следующих периодов: древнегреческого, римско-византийского, поздневизантийского. Иногда отмечалась последовательность строительства в рамках каждого из них, но постоянно обращалось внимание на такую характерную черту верхнего слоя городища, как наличие следов пожара. Безусловно, на качестве раскопок отражалось то, что К.К. Косцюшко-Валюжинич не был специалистом. Кроме того, ему постоянно приходилось спешить, иногда он вынужден был прокладывать траншею через значительную часть территории городища, исследуя при этом лишь те строительные остатки, которые в нее попадали. Так, собственно, была открыта часть стен так называемого античного монетного двора — подвальный этаж большого эллинистического дома, расположенный в центральной части города. Несовершенство методики раскопок вызвано не только неподготовленностью первого заведующего городищем, но и состоянием археологии в целом. Вряд ли для конца прошлого века мы сможем привести пример археологических исследований, которые удовлетворяли бы специалистов нынешних дней. Доказательством могут служить слова одного из руководителей экспедиции в Коринфе Р. Скрэнтона, писавшего: «Сначала незначительные попытки сделать записи о средневековых остатках. Очень скоро экспедиции начали производить фиксацию относящегося к классическому периоду, но в течение длительного времени вряд ли они были удовлетворительны. С 1920 г. (прошло около 30 лет с начала раскопок) стали доступны более ценные данные, а в 1930 г. был принят, наконец, план, координирующий раскопки. На плане раскопок есть несколько секций совершенно пустых, другие — со сносными ошибками, скругленными деталями»8. Оценивая значение исследований К.К. Косцюшки-Валюжинича, следует отметить: он стремился изучить и зафиксировать (в соответствии со своими знаниями и умением) остатки зданий, как средневекового, так и античного Херсонеса. Более того, выявление наиболее ранних строительных остатков — одна из его заслуг. Примечания1. Косцюшко-Валюжинич К.К. — ИАК, 07.03.1899 // Арх. ИИМК, ф. ИАК, 1/1899, д. 2, л. 42. 2. Бертье-Делагард А.Л. — ИАК, 12.02.1899 // Арх. ИИМК, ф. ИАК, 1/1899, д. 2, л. 41. 3. Косцюшко-Валюжинич К.К. — ИАК, 24.11.1899 // Арх. НЗХТ, д. 38, л. 118. 4. Косцюшко-Валюжинич К.К. Извлечение из отчета о раскопках в Херсонесе в 1899 г. // ИАК. 1900. Вып. 1. С. 9. Незадолго до открытия склепа раскопки посетила императорская семья. Проявивший интерес к раскопкам Николай II увеличил финансирование на 2 тыс. руб. (всего в эти годы отпускалось 4 тыс.). 5. Косцюшко-Валюжинич К.К. — Ф.А. Брауну, 05.03.1899 // Арх. НЗХТ, д. 40, л. 70. 6. Описание памятника и находок см.: Косцюшко-Валюжинич К.К. Извлечения из отчета о раскопках в 1899 г. // ИАК. 1901. Вып. 1. 7. Рогов Е.Я. Столетие открытия подстенного склепа 1012 в Херсонесе // Stratum plus (СПб.; Кишинев; Одесса; Бухарест). 2000. № 3. С. 88—97. 8. О раскопках в Коринфе см.: Scranton R.L. Medieval Architecture in the Central Area of Corinth // Corinth. 1957. Vol. 16. P. 3—42.

|

Столица: Симферополь

Крупнейшие города: Севастополь, Симферополь, Керчь, Евпатория, Ялта

Территория: 26,2 тыс. км2

Население: 1 977 000 (2005)

Крупнейшие города: Севастополь, Симферополь, Керчь, Евпатория, Ялта

Территория: 26,2 тыс. км2

Население: 1 977 000 (2005)