|

Путеводитель по Крыму

Группа ВКонтакте:

Интересные факты о Крыме:

В Крыму действует более трех десятков музеев. В числе прочих — единственный в мире музей маринистского искусства — Феодосийская картинная галерея им. И. К. Айвазовского. |

Главная страница » Библиотека » «История Города-героя Севастополя»

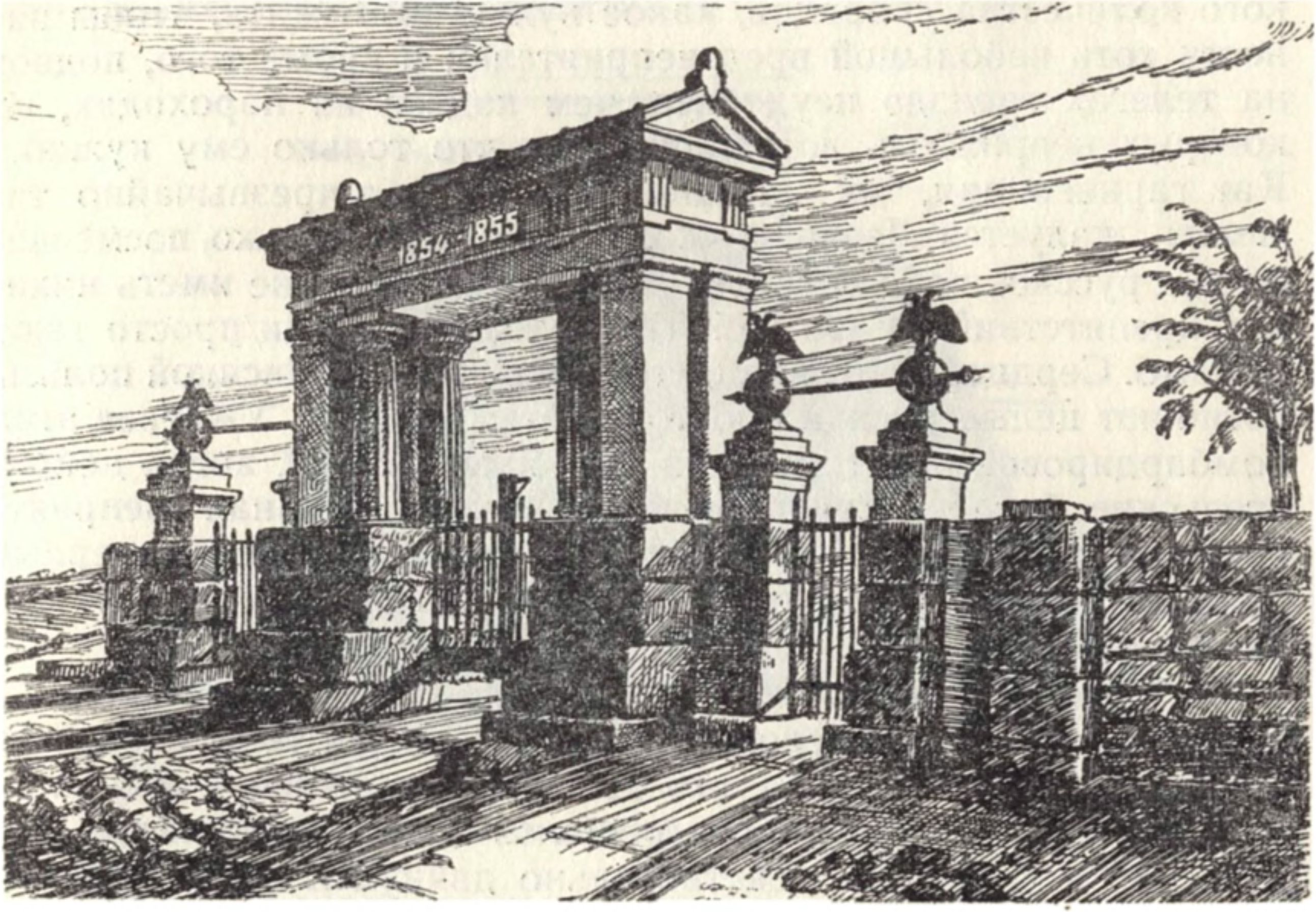

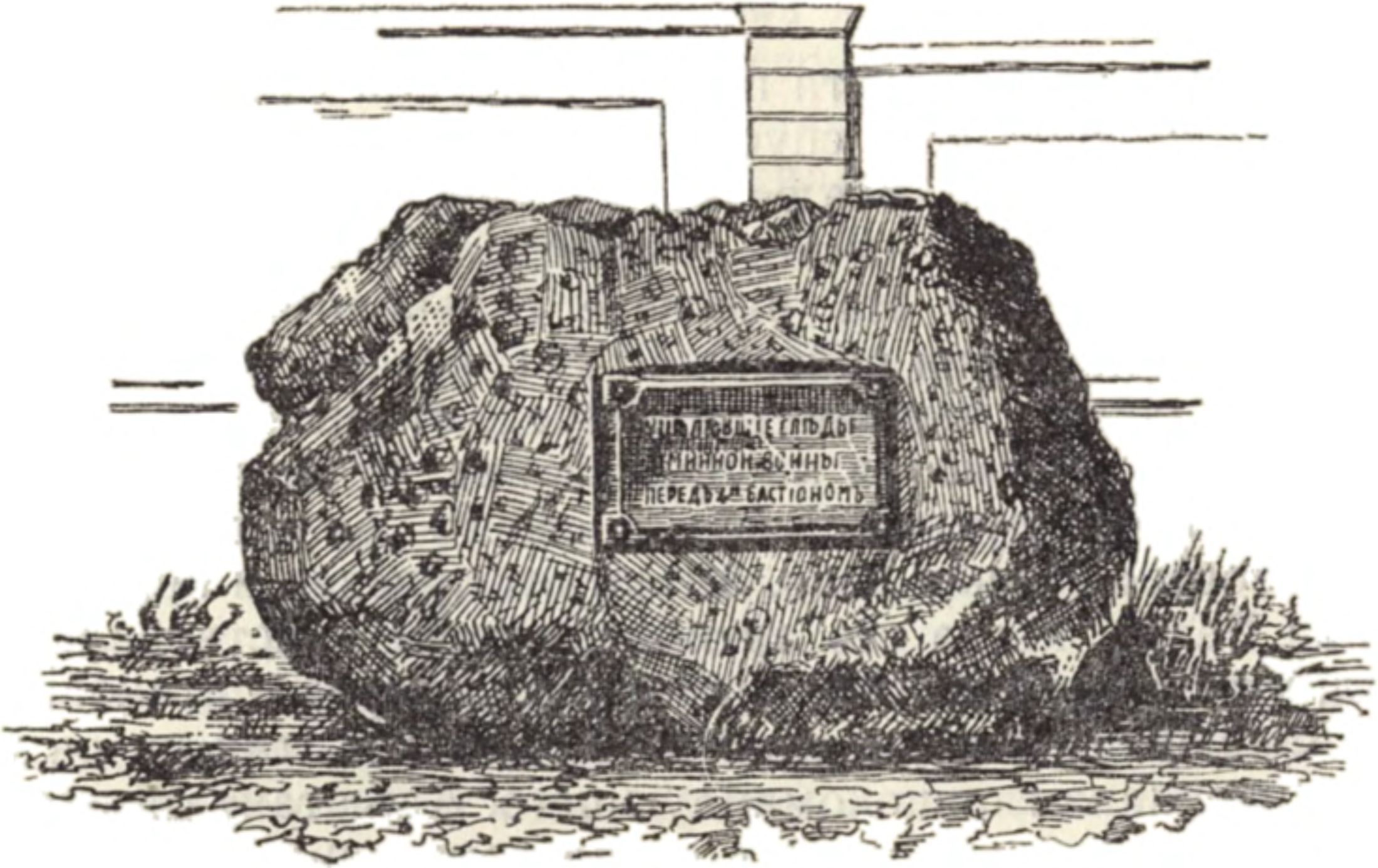

7. Последние месяцы обороны СевастополяВо время штурма 6(18) июня Нахимов побывал и в самом опасном месте — на Малаховом кургане уже после Хрулева. Французы ворвались было снова на подступы к кургану, ряд командиров был переколот немедленно, солдаты сбились в кучу... Нахимов и два его адъютанта скомандовали: «В штыки!» — и выбили французов. Для присутствовавших непонятно было, как мог уцелеть Нахимов в этот день. Подвиг Нахимова произошел уже после хрулевской контратаки, и Нахимов, таким образом, довершил в этот день дело спасения Малахова кургана, начатое Хрулевым. Вообще это кровавое поражение союзников 6(18) июня 1855 г. покрыло новой славой имя Нахимова. Малахов курган только потому и мог быть отбит и остался в руках русских, что Нахимов вовремя позаботился об устройстве особого, нового моста, укрепленного на бочках, по которому в решительные часы перед штурмом и перешли спешно отправленные подкрепления с неатакованных участков оборонительной линии на Корабельную сторону (где находится Малахов курган). Нахимов задумал постройку этого моста еще после первого бомбардирования Севастополя 5 октября, когда в щепки был разнесен большой мост, покоившийся на судах. Этот новый мост, на бочках, оказал неоценимые услуги, и поправлять его было несравненно легче и быстрее, чем прежний. Встал вопрос о новой награде Нахимову. Известно было, как бедно и скудно живет Нахимов, раздающий весь свой оклад матросам и их семьям, а особенно раненым в госпиталях. Во всяком случае, решено было за день 6 июня наградить его денежно. Александр II дал ему так называемую «аренду», т. е. очень значительную ежегодную денежную выдачу, независимо от его адмиральского жалованья. 25 июня царский указ об аренде был вручен Нахимову. «Да на что мне аренда? Лучше бы они мне бомб прислали!» — с досадой сказал Нахимов, узнав о награде. Он сказал это 25 июня. Бомбы ему были нужны в особенности потому, что расход боеприпасов, произведенный 6 июня, еще не был как следует пополнен, а что генерал Пелисье готовится получить близкий реванш за отбитый штурм, в этом сомнений не было. «Удостоившись по окончании последней бомбардировки Севастополя получить... значительную аренду, он только и мечтал о том, как бы эти деньги употребить с наибольшей пользой для матросов или на оборону города», — говорят источники. Блестящая победа все же не уменьшила пессимистического настроения главнокомандующего. Уже на другой день после отбитого штурма 6(18) июня Горчаков пишет царю о вариантах вывода гарнизона в случае оставления Севастополя. Правда, он оговаривается, что решится на это «только в крайности». У Горчакова после отражения штурма пороха осталось всего на 100 тыс. выстрелов для 467 орудий главной оборонительной линии и 60 тыс. выстрелов для одной тысячи орудий прибрежных и вспомогательных батарей. Хорошо, если бомбардирование стихнет. Но если неприятель хоть на восемь дней усилит канонаду, «то защите Севастополя будет конец, ибо собственно для орудий по оборонительной линии, полагая по 60 выстрелов в день на орудие, нужно на 6 дней до 160 тыс. выстрелов»1. «Но сам князь Горчаков не тешил себя... розовыми надеждами. По-прежнему озабочивала его одна мысль — как уменьшить по возможности потерю в наших войсках в случае необходимости оставить Севастополь. Признавая такой печальный конец неизбежным, он не переставал обдумывать план исполнения трудного отступления на Северную сторону»2. По его распоряжению заготовлялись материалы для постройки плавучего моста через всю ширину большой бухты на протяжении 430 саженей. Вскоре потом было приступлено и к самой постройке моста под руководством начальника инженеров генерал-майора Бухмейера. Этот мост был использован при переправе в августе 1855 г. защитников Севастополя с Южной на Северную сторону. 28 июня Нахимов верхом поехал с двумя адъютантами смотреть 3-й и 4-й бастионы, по дороге отдавая распоряжения: командиру 3-го бастиона, куда как раз ехал Нахимов, лейтенанту Вихорсту только что оторвало ногу, нужно было назначить на его место другого и т. д. Одного из адъютантов адмирал отправил с распоряжением. «Оставшись вдвоем, — рассказал лейтенант Колтовский, его сопровождавший, лейтенанту Белавенцу, — мы поехали сперва на 3-е отделение, начиная с батареи г. Никонова, потом зашли в блиндаж к А.И. Панфилову, напились у него лимонаду и отправились с ним же на бастион». Осмотрев его и еще остальную часть 3-го отделения «под самым страшным огнем», Нахимов поехал шагом на 4-е отделение. Но вот оба всадника оказались уже на батарее Жерве. Нахимов тут соскочил с коня, матросы и солдаты бастиона сейчас же окружили его. «Здорово, наши молодцы! Ну, друзья, я смотрел вашу батарею, она теперь далеко не та, какой была прежде, она теперь хорошо укреплена! Ну, так неприятель не должен и думать, что здесь можно каким бы то ни было способом вторично прорваться. Смотрите же, друзья, докажите французу, что вы такие же молодцы, какими я вас знаю, а за новые работы и за то, что вы хорошо деретесь, — спасибо!» На матросов, по наблюдению окружавших, навеки запомнивших все, что случилось в роковой день, речь и уже самое появление их общего любимца произвели обычное бодрящее, радостное впечатление. Поговорив с матросами, Нахимов отдал приказание командиру батареи и пошел на Малахов курган. Его догнали офицеры и всячески стали задерживать, пытаясь уберечь его от опасности. Начальник 4-го отделения капитан 1-го ранга Керн доложил Нахимову, что «все исправно» и что ему нечего беспокоиться, хотя Нахимов ни его и никого вообще ни о чем не спрашивал, а шагал все вперед и вперед. Дошли до банкета. Нахимов взял подзорную трубу у сигнальщика и шагнул на банкет. Его высокая сутулая фигура в золотых адмиральских эполетах показалась на банкете одинокой, совсем близкой, бросающейся в глаза мишенью прямо перед французской батареей. Керн и адъютант сделали еще последнюю попытку предупредить несчастье и стали убеждать Нахимова хоть пониже нагнуться или зайти к ним за мешки, чтобы смотреть оттуда. Нахимов, не отвечая, стоял совершенно неподвижно и все смотрел в трубу в сторону французов. Просвистела пуля, явно прицельная, и ударилась около самого локтя Нахимова в мешок с землей. «Они сегодня довольно метко стреляют», — сказал Нахимов, и в этот момент грянул новый выстрел. Адмирал без единого стона упал на землю, как подкошенный. Штуцерная пуля ударила в лицо, пробила череп и вышла у затылка. Он уже не приходил в сознание. Его перенесли на квартиру. Прошел день, ночь, снова наступил день. Лучшие наличные медицинские силы собрались у его постели. Он изредка открывал глаза, но смотрел неподвижно и молчал. Наступила последняя ночь, потом утро 30 июня (12 июля) 1855 г. Толпа молчаливо стояла около дома. Вдали грохотала бомбардировка. Вот показание одного из допущенных к одру умирающего: «Войдя в комнату, где лежал адмирал, я нашел у него докторов, тех же, что оставил ночью, и прусского лейб-медика, приехавшего посмотреть на действие своего лекарства. Усов и барон Крюднер снимали портрет; больной дышал и по временам открывал глаза; но около 11 часов дыхание сделалось вдруг сильнее; в комнате воцарилось молчание. Доктора подошли к кровати. «Вот наступает смерть», — громко и внятно сказал Соколов, вероятно не зная, чтс около меня сидел его племянник П.В. Воеводский... Последние минуты Павла Степановича оканчивались! Больной потянулся первый раз, и дыхание сделалось реже... После нескольких вздохов он снова вытянулся и медленно вздохнул... Умирающий сделал еще конвульсивное движение, еще вздохнул три раза, и никто из присутствующих не заметил его последнего вздоха. Но прошло несколько тяжких мгновений, все взялись за часы, и, когда Соколов громко проговорил: «Скончался», — было 11 часов 7 минут... Герой Наварина, Синопа и Севастополя, этот рыцарь без страха и укоризны, окончил свое славное поприще»3. Матросы толпились вокруг гроба целые сутки днем и ночью, целуя руки мертвеца, сменяя друг друга, уходя снова на бастионы и возвращаясь к гробу, как только их опять отпускали. Вот письмо одной из сестер милосердия, живо восстанавливающее пред нами переживаемый момент. «Во второй комнате стоял его гроб золотой парчи, вокруг много подушек с орденами, в головах три адмиральских флага сгруппированы, а сам он был покрыт тем простреленным и изорванным флагом, который развевался на его корабле в день Синопской битвы. По загорелым щекам моряков, которые стояли на часах, текли слезы. Да и с тех пор я не видела ни одного моряка, который бы не сказал, что с радостью лег бы за него»4. Похороны Нахимова навсегда запомнились очевидцам. «Никогда я не буду в силах передать тебе этого глубоко грустного впечатления. Море с грозным и многочисленным флотом наших врагов. Горы с нашими бастионами, где Нахимов бывал беспрестанно, ободряя еще более примером, чем словом. И горы с их батареями, с которых так беспощадно они громят Севастополь... Представь же себе этот огромный вид, и над всем этим, а особливо над морем, мрачные, тяжелые тучи; только кой-где вверху блистало светлое облако. Заунывная музыка, грустный перезвон колоколов, печально-торжественное пение... Так хоронили моряки своего Синопского героя, так хоронил Севастополь своего неустрашимого защитника»5. Морской командный состав сразу же лучше всех понял грозное значение гибели Нахимова. «Неприятели все строят новые и новые батареи, роют траншеи, и теперь нет места в городе, куда бы не попадали их ядра; даже залетают через весь город на Северную сторону, и кажется, что нам придется лишиться остальных своих кораблей, да, кстати, на них некому будет плавать, а главное — некому будет водить флот. Лучшие наши адмиралы все убиты... Вчера вечером нас постигло большое горе, Нахимов ранен пулей в голову. Потеря эта велика для всей России, а для нас необъятна», — писал капитан Чебышев жене тотчас после получения известия о ране Нахимова. «Теперь Нахимов оставил нас, когда окончательно решается участь Севастополя и участь Черноморского флота, который ему обязан своей славой и всеми наградами. Он сделал больше, чем может сделать человек; кроме того, что он добросовестно работал всю жизнь, последние 2 года он умирал по 100 раз в день и умер только раз. Но главное — он не только сам, но и нас, от офицера до последнего арестанта, приучал на это смотреть не так, как на заслугу, но как на долг, на обязанность. Вот будут рады турки, французы, когда узнают, что он убит, — и ошибутся, потому что дух его не убит и надолго останется с нами...»6. Смертью Нахимова потрясена была вся Россия. «Нахимов получил тяжелую рану! Нахимов скончался! Боже мой, какое несчастье!» — эти роковые слова не сходили с уст московских жителей в продолжение трех последних дней. Везде только и был разговор, что о Нахимове. Глубокая, сердечная горесть слышалась в беспрерывных сетованиях. Старые и молодые, военные и невоенные, мужчины и женщины показывали одинаковое участие», — писал московский историк Погодин. Твердыня, за которую Нахимов отдал жизнь, не только стоила врагам непредвиденных ими ужасающих жертв, но своим, почти год длившимся, отчаянным сопротивлением, которого решительно никто не ожидал ни в Европе, ни у нас, совсем изменила все былое умонастроение неприятельской коалиции, заставила Наполеона III немедленно после войны искать дружбы с Россией, принудила враждебных дипломатов, к величайшему их раздражению и разочарованию, отказаться от многих требований и претензий и высоко вознесла моральный престиж русского народа. Это историческое значение Севастополя с несомненностью стало определяться уже тогда, когда Нахимов, покрытый славой, лег в могилу. * * * Феодально-дворянский крепостнический строй, царивший в России, ухудшал положение трудящейся массы, страдавшей от прямых последствий войны, в гораздо большей степени, чем в буржуазно-капиталистической Европе, но ошибочно было бы считать, что русский солдат или моряк имел основание признавать порядки в западных армиях намного выше, чем в русской армии. Русский солдат мог убедиться на горьком опыте, что и в России для военных должностей на войне нужно только быть вельможей, как Меншиков, или оказать политическую услугу и угодить царю, как граф Чернышев. Но русский солдат умел распознавать среди командного состава таких героев и талантливых военачальников, как Хрулев, как Васильчиков, как многие командиры батальонов вроде Дельвига, как ротный командир Урусов, как офицеры, почти без остатка погибшие с Муромским полком... «В мае месяце [1855 г.] вступил в Севастополь Муромский мушкетерский полк, в полном четырехбатальонном составе, превосходно одетый, люди молодцы, кровь с молоком... Думалось ли муромцам, что через несколько дней из этого здорового, целого полка останется лишь половина?» Состав дивизионных, батальонных, полковых, ротных командиров был, в общем, на должной высоте по своим воинским способностям и толковости, и солдаты, которые признавались, что из своих главнокомандующих одного (Меншикова) они не терпели до того, что осмеливались не отвечать на обычное «здорово, ребята!», а другого (Горчакова) вовсе не знали и почти никогда даже и в глаза не видели, — уважали, а иногда и искренно любили тех своих командиров, которые понимали душу русского солдата и были в их глазах образцом храбрости и преданности долгу. Дух беспечного, самоотверженного бесстрашия, чисто русского презрения к смерти, к ужасу непрерывного ежеминутного ожидания огня прицельного или совсем уже неотразимого падающего сверху огня навесного, презрения к ужасу этих грозящих истинно адских мучений от операций без хлороформа в госпиталях (для счастливцев, которых не разорвало на месте), — все это поражало даже и врагов, которым самим приходилось круто и страшно в смертельной схватке. Мы говорим об отсутствии хлороформа и других анестезирующих средств. Да, их было либо очень мало, либо и вовсе не было. Налицо был первоклассный ученый хирург Пирогов, своими познаниями и высоким талантом превосходивший всех хирургов тогдашней Европы, но откуда же ему было взять хлороформ и другие медикаменты? Он делал все, что мог, для борьбы с хищничеством интендантства, с непониманием людей, в руках которых был транспорт, он сделал много для борьбы на пользу несчастных раненых, он гневался, грозил, укорял, настаивал, но одержать полную победу в этой борьбе он, конечно, не мог. Ему помогали другие врачи, у него учившиеся, ему помогали несколько десятков самоотверженных сестер милосердия, его поддерживали, как могли, все порядочные люди в армии, — и немало ему удалось сделать. Но во многих случаях, как Пирогов сам признавал, ему приходилось махнуть рукой. Пирогову не было отпущено достаточно средств на устройство должного числа госпиталей, врачам, фельдшерам и малочисленным сестрам милосердия, которых недоставало и которые очень часто оказывались в роли врачей, когда экстренно привозили после боя израненных и искалеченных людей, приходилось устраиваться так, что им нередко негде было ни отдохнуть, ни даже умыться. Пирогов говорил, писал, жаловался в Петербург, — но, конечно, коренной реформы в постановке медицинского ухода за ранеными произвести не мог. Вести борьбу при этих условиях солдатам и матросам только и возможно было, напрягая все душевные силы. «Офицеры расположились вместе с солдатами на банкетках: тут и столовая и спальня. Моряки, эта душа обороны, с переходом на бастионы перенесли и обычаи, — вспоминает командир 1-й карабинерной роты Алексопольского егерского полка Валериан Зарубаев о самом, начале майских бомбардировок. — ...Часто казалось, что мы на корабле... Например, после отката орудия командовали: орудие к борту! Моряков из землянок вызывали командою, на палубе были вахтенные. У нас, пехотных, завелись склянки». Убитых за ночь складывали в углу бастиона, а утром фурштадские телеги накладывали на фуры трупы и мчались прочь под неприятельскими выстрелами. В 10 часов утра приносили обед. Часто по дороге разбивало обед и убивало несших его. Ужин, который приносили вечером, тоже далеко не всегда доходил до защитников бастиона, потому что к вечеру пальба становилась особенно ожесточенной. Всю ночь под ядрами и бомбами солдаты и моряки поправляли разбитое. «Что поправим, то разобьют, мы снова поправим, и так без конца», — вспоминали участники и сами удивлялись, откуда у них брались силы и терпение. «Ни одного слова ропота... безукоризненное усердие к работе, чтобы не отдать гнезда... Презрение к опасности до такой степени овладело всеми, что мало обращали внимание на выстрелы. Матросские дети завели себе трехфунтовые мортирки — и стреляли по неприятелю. Эти дети удивляли своей неустрашимостью. Как бережно они обращались со своими мортирками! Во время дождя надевали на них шерстяные чехолки». Солдатам и матросам позволено было собирать не только неприятельские штуцеры, но и свинцовые пули. За доставленный пуд свинца платили 4 руб. Однако, это в конце концов стало очень опасным занятием — неприятель стал беспощадно бомбардировать собирающих свинец. В последнее время обороны находившиеся под ураганным огнем бастионы (особенно 4-й, 5-й, 6-й) получали все меньше и меньше снарядов. В дни последних бомбардировок перед штурмом солдатам казалась чудом каждая секунда жизни. «Обстановка была до того страшна, смерть с такой жадностью пожирала свои жертвы, что самые бесстрашные из севастопольских бойцов, закаленные в одиннадцатимесячных ужасах, невольно содрогались: это был поистине в аде ад»7. Французские мины и русские контрмины в галереях близ 4-го бастиона и у Малахова кургана взрывались одна за другой, в июне, в июле особенно часто. Инженер Преснухин считал, что «неприятель не очень искусен в минных работах. Его минные заряды или очень малы или слишком велики, так что первые не в состоянии вредить нам, а вторые имеют обратное действие»8. В конце июля борьба под палящими лучами солнца, при большом недостатке питьевой воды была неимоверно тягостна. Снарядов становилось мало, и их приходилось экономно тратить. На ураганный огонь неприятельских мортир приходилось отвечать редкими выстрелами. Ополченцы, подходившие из России в последние месяцы севастопольской обороны, страдали еще и от непривычки к обстановке на бастионах. Генерал Сабашинский велел как-то разместить ратников ополчения между солдатами и моряками (дело было на Малаховом кургане). Но ополченцы сбились в кучу, — и бомба, ударившая в эту кучу, убила восемнадцать человек наповал и переранила массу других. Но проходило немного времени, и ополченцы показывали себя очень похожими на обстрелянных с начала войны солдат и моряков. И когда стала очень шататься вера в неприступность Севастополя, геройский дух этой народной массы не потухал. Вход на Малахов курган Так и дожили до четвертого августа. Силы действующей полевой армии вместе с той, которая была осаждена в Севастополе и защищала его укрепления, менялись постоянно, и от убыли выбывающих из строя, и от притока подкреплений, и от появления выздоровевших и выписанных из госпиталей. Считалось, что в конце июля главнокомандующий Горчаков располагал 16 пехотными дивизиями, 3½ кавалерийскими, правда, считая уже в личном составе также и подходивших малообученных ополченцев. В общем насчитывалось до 150 тыс. человек, при 600 орудиях9. Хуже всего был грозно ощущавшийся к концу осады недостаток снарядов. «На каждый наш выстрел они [французы] отвечают десятью... Наши заводы не успевают делать такого количества снарядов, какое нужно выпускать, чтобы нанести хоть небольшой вред неприятелю; и кроме того, подвоз на телегах гораздо неудобнее, чем подвоз на пароходах, на которых неприятель доставляет все, что только ему нужно... Как гарнизонная, так и траншейная служба чрезвычайно тяжелы», жалуется Лесли, а «солдатики наши только посмеиваются», русское войско такое, что с ним «можно не иметь никаких препятствий. И что же? Такие золотые люди просто тают от бомб. Сердце болит, видя, что совершенно без всякой пользы погибают целые тысячи просто золотых людей». Ужаснее этих бомбардировок ничего нет, «а тем более теперь, когда неприятельские батареи совершенно на носу... Главная неприятность это то, что днем нельзя делать исправлений: штуцерные пули не позволяют не только высунуть головы, но даже руки»10. Без надежды человек жить не может, и севастопольцы встрепенулись и повеселели: «Несколько дней тому назад мы все были вполне уверены, что все скоро кончится, — и в нашу пользу, потому что Горчаков решился начать наступательные действия и 4 августа действительно двинулся через Черную речку...» Горчаков, не желавший этой битвы, но покорно исполнявший волю царя, решился дать бой при таких обстоятельствах, о которых ни офицеры, ни солдаты тогда и не подозревали. Наступила ночь с 3 на 4 августа. Собственно все понимающие военное дело генералы были твердо убеждены, что на другой день произойдет катастрофа. Вот как рисуется дело в письме М.Д. Горчакова военному министру Долгорукову, писанном на другой день после сражения. Главная роль в диспозиции предназначалась двум генералам: Реаду и Липранди. Реад должен был со своими двумя дивизиями стать около Федюхиных гор, завязать артиллерийский бой, но не атаковать эти горы без специального, особого приказания от Горчакова. А генералу Липранди было приказано овладеть высотами близ Чоргуна. Дальше Горчаков предполагал двинуть пехоту обеих реадовских дивизий на подкрепление Липранди, а против Федюхиных гор оставить артиллерию Реада, которая и должна была продолжать обстрел, но отнюдь не делать попыток овладеть Федюхиными горами11. Привожу общую картину сражения, данную его участником князем Д.А. Оболенским в письме к его тестю графу С.А. Сумарокову. Письмо точно не датировано, но писано в первые же дни после события12. Камень в память минной войны в 1854—1855 гг. «Вам уже известно последствие дела, бывшего у нас 4 августа. Подробности его Вам, может быть, еще не вполне известны. Я постараюсь Вам их описать как знаю, основываясь на диспозиции и на том, что я видел, находясь во время дела при главнокомандующем. Начну с того, что несколько рекогносцировок, сделанных предварительно разными начальниками той местности, которую хотели мы атаковать, и перебежчики сделали совершенно известным неприятелю намерение наше атаковать его позицию на Черной речке. Так что они совершенно были готовы нас встретить... Вкратце вот в чем план атаки состоял. Две дивизии (7-я и 12-я) под командою генерала Реада должны были атаковать неприятельскую позицию, открыв артиллерийский огонь в 4 часа утра (но для перехода через Черную речку велено было ожидать особого приказания). Генерал Липранди с двумя другими дивизиями (6-й и 17-й) должен был атаковать так называемую Телеграфную гору и потом занять Гасфортову гору, у села Чоргун находящиеся. Генерал Реад со своими дивизиями составлял правый фланг, а генерал Липранди — левый боевой линии. Две дивизии были в резерве (4-я и 5-я). Вся кавалерия (4 полка драгун и 2 улан) также находилась в резерве, а за кавалерией расположен был артиллерийский резерв. В ночь с 3 на 4 августа войска генерала Реада и генерала Липранди должны были спуститься с Мекензиевой горы и расположиться в долине. Все резервы оставались на горе и с рассветом должны были начать спускаться. Все было исполнено согласно диспозиции. На рассвете главнокомандующий сам был уже в долине при войсках. Реад согласно диспозиции приказал артиллерии, выдвинутой вперед, открыть огонь по Федюхиной горе. Несмотря на приказание, отданное в диспозиции, главнокомандующий послал своего адъютанта сказать Реаду, чтобы он начал дело. Адъютант приехал и передал приказание Реаду, когда его артиллерия уже действовала. Реад думал, что это приказание значит идти вперед и атаковать пехотой Федюхину гору, и спросил адъютанта, так ли он понимает приказание главнокомандующего. Адъютант отвечал, что не знает, но передает слово в слово приказание главнокомандующего «начать дело». Тогда генерал Реад обратился к своему начальнику штаба и спросил его, как он понимает. Начальник штаба сказал, что понимает так, что следует переходить речку (в диспозиции сказано было ожидать особого приказания, чтобы идти на Федюхину гору). Реад отдал приказание своим дивизиям переходить Черную речку и взять Федюхину гору. 12-я дивизия пошла первая, а перейдя через Каменный мост и вброд левее Каменного моста речку, опрокинула цепь стрелков, взяла завалы, устроенные неприятелем на полугоре, и заставила сняться батарею, находившуюся тут. Некоторые солдаты успели даже заклепать два орудия, но встреченные потом батальным огнем наши не могли удержаться и начали отступать. Двух полков полковые командиры были убиты и многие из батальонных и ротных командиров убиты или ранены. 7-я дивизия почти одновременно перешла речку с 12-й дивизией, но правее ее, и подверглась той же участи, как и 12-я. 5-я дивизия, посланная главнокомандующим на подкрепление 12-й и 7-й, пришла, когда уже обе дивизии (были. — Ред.) в полном отступлении, и потому она поддержать их уже не могла. Генерал Липранди взял без большого усилия Телеграфную гору и поставил на ней батарею, которая обстреливала Гасфортову гору, но далее идти не мог, пока Федюхина гора не была нами занята. Одна бригада 17-й дивизии была тоже обращена для взятия Федюхиной горы, но подверглась участи первых двух дивизий, атаковавших гору. Войска шли с геройским самоотвержением, в особенности 12-я дивизия. Солдаты Одесского полка, несмотря на убийственный огонь, направленный против них, не хотели отступать из занятых ими траншей. Артиллерия действовала весьма хорошо, но с невыгодных позиций, почти все батареи действовали снизу вверх, будучи расположены в долине Черной речки. Спуск с Мекензиевой горы так затруднителен, что артиллерийский резерв только спускался с горы, когда все дело было кончено (дело продолжалось не более 3-х часов). Поэтому в известный момент нельзя было усилить артиллерию. А принесло бы нам не малую пользу, ежели возможно было бы артиллерию усилить. Отступление совершилось в порядке, и неприятель не покушался нас преследовать, кавалерия прикрывала наше отступление, но в дело никакое не вступала. Мы заняли прежнюю нашу позицию, не сделав неприятелю никакого почти вреда, а сами понесли немаловажный урон. Три генерала убиты и четыре ранены. До четырехсот штаб- и обер-офицеров убитых и раненых и до девяти тыс. нижних чинов выбыло из строя. Грустно обо всем этом писать, но утешительно то, что дух в войсках не упал и в Севастополе по-прежнему стоят крепко против всех покушений врагов. Начиная с 5-го августа неприятель все эти дни сильно бомбардирует наши бастионы, переходя от одного к другому. Чем-то бог даст все это кончится? и когда?..» Ошибки основного плана и неумелость высшего командования привели лишь к увеличению числа жертв. По официальным данным, потери русских были таковы: 260 офицеров и 8010 нижних чинов. Но, по частным сведениям; потери доходили до 10 тыс. Фельдмаршал Паскевич, например, считал, что русских выбыло из строя 4(16) августа именно 10 тыс человек. Потери союзников были равны, по официальным (явно преуменьшенным) французским данным, 1747 человекам, причем убитых было будто бы всего 196 человек, а раненых 1551 человек. Более достоверна общая цифра потерь союзников в 1800 человек с небольшим (из них убитыми всего 172 солдата и 19 офицеров). Позиции союзников были исключительно сильны; били они по русским войскам, сами будучи отлично прикрыты от действия артиллерийского и ружейного огня русских. Проигрыш сражения ускорил сделавшееся уже неотвратимым оставление Севастополя. Примечания1. Горчаков — Александру II. Лагерь при Инкермане, 7(19) июня 1855 г. «Русская старина», 1883, июль, стр. 199. 2. Библиотека им. Ленина. Рукописное отделение, М., 7821. Записки Д.А. Милютина, лл. 287 и 288. 3. «Кронштадтский вестник», 1868, № 17. 4. Извлечение из письма Крестовоздвиженской общины сестры Г.Б., «Морской сборник», 1855, № 9, стр. 72—73. 5. Извлечение из письма Крестовоздвиженской общины сестры Г.Б., «Морской сборник», 1855, № 9, стр. 73—74. 6. ЦГИА, ф. 722, д. 186, л. 6—7 об. Выписка из письма с подписью «твой муж» из Севастополя от 29 июня 1855 г. к Юлии Григорьевне Чебышевой в Сухиничи. 7. Н.С. Милошевич. Из записок севастопольца, СПб., 1904, стр. 64. 8. «Сборник рукописей... о Севастопольской обороне», т. III, стр. 407. 9. Н.С. Милошевич, цит. соч., стр. 67—68. 10. П.И. Лесли, Письма. В кн.: «Сборник рукописей... о Севастопольской обороне», т. II, стр. 415—421. 11. М.Д. Горчаков, Сражение при Черной. «Русская старина», т. XVI, 1876, май. стр. 167—168. 12. ГПБ, Рукописное отделение — архив С.П. Боткина. Письмо князя Д.А. Оболенского к его тестю графу С.А. Сумарокову. Это письмо случайно попало в архив Боткина, бывшего (через жену) в родстве с Сумароковым.

|

Столица: Симферополь

Крупнейшие города: Севастополь, Симферополь, Керчь, Евпатория, Ялта

Территория: 26,2 тыс. км2

Население: 1 977 000 (2005)

Крупнейшие города: Севастополь, Симферополь, Керчь, Евпатория, Ялта

Территория: 26,2 тыс. км2

Население: 1 977 000 (2005)