|

Путеводитель по Крыму

Группа ВКонтакте:

Интересные факты о Крыме:

Единственный сохранившийся в Восточной Европе античный театр находится в Херсонесе. Он вмещал более двух тысяч зрителей, а построен был в III веке до нашей эры. На правах рекламы: • Купить путевку в детские лагеря https://camp-centr.com |

Главная страница » Библиотека » «Крымский альбом 2000»

Галина Чурак. Последний пейзаж. Двадцать шесть крымских месяцев Федора Васильева. К 150-летию со дня рождения художникаЧУРАК Галина Сергеевна (р. 1937) (Москва)

Из Ялты в январе 1872 года Федор Васильев, направляя письмо в заснеженный Петербург своему другу Ивану Крамскому, восторгался: «О Крым! Что за поэзия! Солнце не щадит тепла и света, деревья миндальные цветут: свежесть первого дня творения!»1 С Крымом у Васильева было связано много отрадных мгновений, но и немало душевных и физических страданий. В середине июля 1871 года по настоятельному требованию врачей из-за открывшегося у него туберкулеза легких и горла художник приехал сюда лечиться. В минувшем феврале ему исполнился двадцать один год. Но за его плечами уже было несколько лет самостоятельного творчества, он успел ощутить радость открытий и признания своего яркого дарования. На конкурсной выставке Императорского Общества поощрения художников в 1868 году за картину «Возвращение стада» Васильеву была присуждена первая премия по ландшафтной живописи, и что было для художника особенно важно, эту работу купил для своей галереи Павел Михайлович Третьяков, сразу заметивший талант совсем юного пейзажиста. Но настоящий успех и признание принесла художнику картина «Оттепель», исполненная в 1871 году, также получившая первую премию на конкурсе Общества поощрения и приобретенная Третьяковым. Наряду с картиной Саврасова «Грачи прилетели», написанной в том же году, васильевская «Оттепель» внесла в русскую пейзажную живопись новую и совершенно особую интонацию в восприятии природы — глубоко поэтическую и одновременно окрашенную социальным переживанием. Подобные пейзажи утверждали высокую этическую ценность обыкновенных непритязательных мотивов национальной природы. По заказу царского двора Васильев сделал с нее повторение; на Всемирной выставке в Лондоне она получила блестящие отзывы. Судьба отпустила Васильеву всего шесть лет полноценной творческой жизни. Это было необычайно искрометное развитие таланта, и он успел за этот короткий срок сделать столько, как далеко не многие художники успевают за долгие годы своего труда. Его феноменальная одаренность проявлялась во всем — в быстроте и легкости, с которыми воспринимались им профессиональные навыки и накапливались знания из самых разных областей. Он был легок и талантлив в общении с людьми. Живая кипучая натура притягивала к юному Васильеву многих людей. Окружавших поражало, как он, успевая бывать на всех выставках, вечерах, встречах с друзьями-художниками, при этом серьезно, много и вдохновенно работал. Казалось, «легким мячиком скакал он между Шишкиным и Крамским, и оба его учителя полнели от восхищения гениальным мальчиком»2, — писал о Васильеве Репин, сам восхищаясь его разносторонней талантливостью и поэтичностью натуры. «Мне думается, — продолжал свои воспоминания Илья Ефимович, — что такую живую, кипучую натуру при прекрасном телосложении имел разве Пушкин».

Намерений, планов, надежд у молодого живописца было без границ. Но именно в это время Васильева настигает болезнь, и он вынужден уехать в теплые края; сначала в Харьковскую губернию, а оттуда еще южнее — в Крым. Он рассчитывал, что самое большее к лету следующего 1872 года он вновь вернется в родные места, не ожидая вовсе, что ему суждено будет окончить в Ялте свою столь краткую жизнь. Ялта той поры принимала многих, кто приезжал сюда с надеждой вскоре вернуться абсолютно здоровым к привычной жизни. К этому времени маленький южный город приобрел черты модного курорта. Десятилетием ранее Ливадийский дворец стал местом отдыха царской семьи. Город быстро разрастался, и приехавший в этот «крымский Неаполь» художник оказался свидетелем того, как ялтинский фотограф А.Ф. Рыльский скупил пол-Ялты и затеял грандиозное строительство дорогих домов, гостиниц, дач. С иронией писал Васильев Крамскому о том, что «Ялта разрушила все авторитеты, и Америка перед ней — ничто, нуль. Вся изрыта, вся завалена камнями, лесом, известью; дома растут в неделю, да какие дома! Меньше трех этажей и дешевле пятидесяти тысяч — ни одного; гостиниц строится столько, что все жители Ялты и все приезжие пойдут только для прислуги, да и то, говорят, мало будет. Нет, не могу!»3 — заканчивал художник полное раздражения письмо. Сам же Васильев, весьма ограниченный в средствах (они в количестве 100 рублей ежемесячного пособия шли от Общества поощрения художников, да еще он мог рассчитывать только на продажу своих картин), нанимал скромное жилье, мало приспособленное для работы. Ему несколько раз приходилось менять квартиры. Одно время он жил в доме Бейман4, затем на даче Цабель. Позже, уже незадолго до смерти — в доме К.Ф. фон Мекка, крупного инженера, известного строителя железных дорог. Васильеву важно было не только, чтобы квартира отвечала состоянию его здоровья (врачи месяцами запрещали ему выходить на воздух), но чтобы в ней возможно было устроить хотя бы небольшую мастерскую. С горечью художник сетовал, что причудливые световые рефлексы из окна, падающие на картину, делают ее похожей на сторублевую ассигнацию.

Эти неудобства, конечно, приносили свои огорчения, раздражали, но самым тягостным было отсутствие в Ялте так необходимой художнической среды. Невозможность естественного повседневного общения с кругом профессиональных живописцев угнетала Васильева больше всего. Необходимость быть единственным критиком собственных произведений создавала замкнутый круг. А ведь художник находился в том возрасте, когда творческое развитие идет особенно быстро, бурно, и сторонний критический взгляд на то, что он пишет, что выходит из-под его кисти совершенно необходим. Временами Васильева охватывало безнадежное отчаяние, он писал Крамскому: «Мне двадцать три года только что исполняется — время, когда натура быстро работает и быстро починяет свои недостатки, — а я уже два года, при постоянном лечении в хорошем климате, остаюсь в весьма далеком от здоровья состоянии. Как возьмешь все такие штуки в расчет, так всякое желание верить, что «ничего» — пройдет»5. Круг общения художника был здесь крайне ограничен. Впрочем, и сам Федор Александрович стремился оградиться от случайных встреч и знакомств, которые угнетали его необязательностью и чаще всего — скукой. Встречая Рождественские праздники в доме князя Трубецкого, которого художник признавал вполне симпатичным человеком, он тем не менее заранее знал, что будет скучать за карточным столом, слушать «гостиную» музыку, когда все будут играть понемногу, легко и без особой души. Его молодой и рано созревший ум, жаждавший познания, не мог удовлетвориться случайными беседами и встречами с наполнявшим Ялту обществом. «До какой низкой степени упали здесь нравственность, понятие о чести и совести», — писал из курортной столицы Васильев. Умевший тонко и глубоко анализировать поступки, характеры, обстоятельства, он видел нечестность, обман, вымогательства, с которыми приходилось сталкиваться ежедневно. Особенно это касалось тех, кто, как и он, приезжал сюда лечиться. Художник намеревался даже написать статью о Ялте, но понимал, что ее ни за что не пропустит цензура: слишком его суждения и оценки шли вразрез с желаниями властей, принимавших все меры для большего и скорейшего заселения Ялты и Крыма вообще. «У меня бывают минуты, в которые я хочу броситься вон из этого вертепа, очертя голову, бросив все на свете и ни о чем не рассуждая», — признавался он в письмах.6

Единственным верным спасением от «всего ялтинского яда» становилась для художника работа, в которую он погружался полностью, если болезнь хоть немного отпускала его. «Я все работаю, — писал он Крамскому, — и никого не знаю».7 С трудными и горькими обстоятельствами ялтинской жизни Васильева примиряла лишь природа — «вечно прекрасная, вечно юная и — холодная». И тогда он писал: «Я помню моменты, когда я весь превращался в молитву, в восторг и в какое-то тихое и отрадное чувство примирения со всем, со всем на свете. Я ни от кого и ни от чего не получал такого святого чувства, такого полного удовлетворения, как от этой холодной природы».8 Его повседневное общение состояло из матушки Ольги Емельяновны и младшего брата Романа, которого Васильев нежно любил и, что называется, души в нем не чаял. Разница в возрасте между ними была в двенадцать лет. Уже в Ялте ему исполнилось десять, и Васильев был серьезно озабочен его образованием: из-за невозможности отправить брата в Петербург, вынужденно откладывалось поступление в гимназию. Близким семье Васильевых человеком был Платон Александрович Клеопин, управляющий имением Мордвиновых близ Ялты, большой любитель живописи, добрейший человек. Он принимал душевное участие в судьбе художника и не раз в трудные минуты выручал его деньгами. А денежные дела Васильева были крайне сложны. Он вынужден был прибегать к помощи П.М. Третьякова. «Положение мое самое тяжелое, самое безвыходное, — писал он в Москву вскоре по приезде в Ялту в 1871 году. — Я один в чужом городе, без денег и больной. Мне необходимо 700 рублей»9. Откликаясь на эту отчаянную просьбу и немедленно выслав деньги, Третьяков одновременно пишет полное сочувствия и сердечности письмо: «Очень грустно, любезнейший мой Федор Александрович, что Вы так расхворались, но главное — прежде всего спокойствие и осторожность... Будьте здоровы, любезный друг, мужайтесь! Кто смолоду похворает, под старость крепче бывает!.. Ваш преданный П. Третьяков».10 Чувствуя себя обязанным Третьякову за внимание и отзывчивость, Васильев принял решение предоставить возможность Павлу Михайловичу первому выбирать картины, которые он пожелает приобрести для своей коллекции. Находясь под обаянием таланта молодого пейзажиста, Третьяков не раз высылал художнику в Ялту деньги вперед за еще не завершенную работу. В результате к концу жизни Васильева сумма присланных денег значительно превысила стоимость приобретенных у него картин. С посмертной выставки Васильева несколько живописных и графических произведений поступили в галерею Третьякова в счет долга. Васильев очень дорожил нечастыми встречами с дорогими и духовно близкими ему людьми. Много значил для него приезд в Ялту в сентябре 1872 года Третьякова вместе с женой Верой Николаевной специально, чтобы навестить больного художника. Он радовался приездам художников Михаила Боткина, Константина Филиппова, встречам с Иваном Айвазовским.

Но настоящее и полное творческое удовлетворение Васильеву принес визит в сентябре 1871 года самого большого душевного и интеллектуального друга — Ивана Николаевича Крамского. Затем в их непрерывавшейся переписке вспоминались прогулки у моря, в горы, споры и нескончаемые разговоры об искусстве, творчестве. Эта переписка, сохранившая 63 письма и составившая целый том, являет собою уникальное свидетельство не просто дружбы двух художников, но полного понимания ими друг друга. Разница в шестнадцать лет — на столько Крамской был старше Васильева — ни в малейшей степени не мешала их дружбе. Это письма-исповеди, письма-дневники, в которых смертельно больной художник реализовывал свою потребность раскрыть душу, «излиться до конца», написать самое сокровенное о том, что для него «любовь к природе равна любви к Богу». Крамской отвечал ему той же искренностью и откровенностью. Благодаря этой переписке мы знаем, как рождались замыслы картин, как подчас мучительно шла работа над ними, как по-настоящему страдал художник, вынужденный браться за исполнение царских и великокняжеских заказов. Картина «Горы и море» для великого князя Владимира Александровича, заказ для подарка императрице «Вид из Эриклика» и для нее же серия ширм принесли художнику настоящие физические и нравственные страдания. Работа над ними отнимала и без того малые силы, забирала время у собственных замыслов, а их было много, и было страстное желание успеть их осуществить. Но он знал, что состояние его ненадежно, временами чрезвычайно плохо. Врачи поддерживали в нем надежду на выздоровление, возможность уехать лечиться за границу и вернуться, наконец, к полноценной жизни в Петербург. Его наблюдал известный в Ялте доктор Олехнович и консультировал лучший терапевт России С.П. Боткин, лейб-медик, сопровождавший в Крым царскую семью.

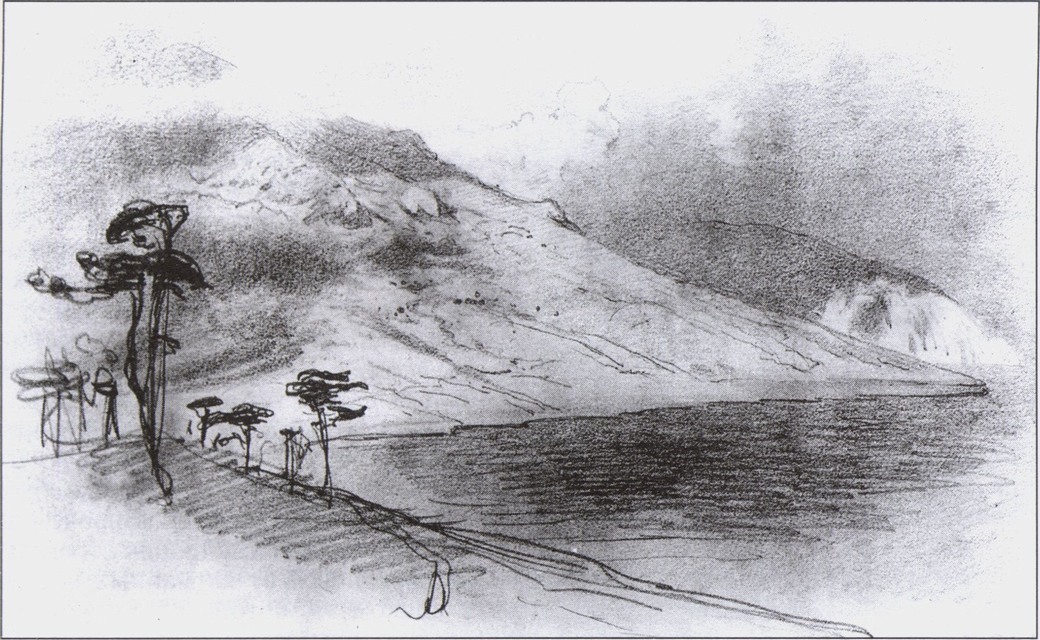

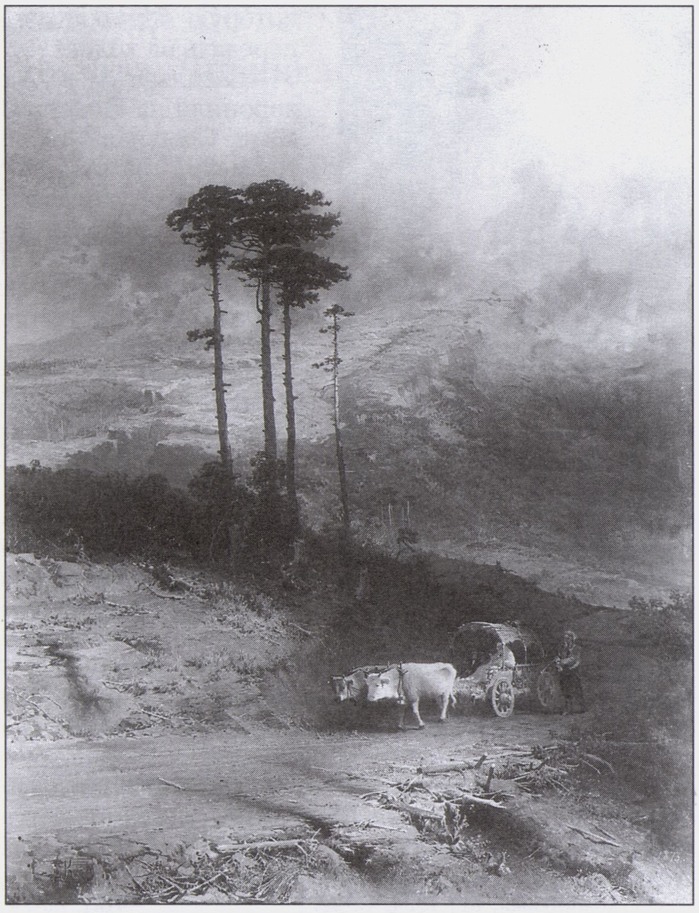

Из писем, адресованных Крамскому, мы узнаем, как постепенно раскрывалась перед художником истинная красота крымской природы. Васильев воспринял ее далеко не сразу. Она показалась ему чуждой, слишком пышной и яркой для глаз северянина. Ее слишком долго эксплуатировали в заказных работах поверхностные живописцы. Воображение художника постоянно возвращалось к пейзажам родных северных мест. Душа его и память бережно хранили образы природы средней полосы России. Когда же он начал писать крымские виды, то и в них художник искал не яркость красочных созвучий, а тонкие и сложные цветовые соотношения, через которые лучше всего выражается душа пейзажа. «Вечер в Крыму», «Крымские горы зимой», «В Крыму после дождя» — вот первые сюжеты его крымских работ. Не экзотическая яркость южных видов привлекала художника, но благородное величие крымских пейзажей. Море завораживало живописца своей могучей красотой, бесконечностью пространства и движения. Он внимательно наблюдал его яркий, как изумруд, цвет, принимавший у горизонта неуловимые для глаз оттенки не то голубого, не то зеленого или вдруг розового цвета. «А волны неторопливо идут, идут откуда-то издалека отдохнуть на берег, на который они, впрочем, грохаются самым неприличным образом», — писал он Крамскому. — «Волны, волны! Я, впрочем, начинаю уже собаку доедать относительно их рисунка».11 Но художник тут же отмечал, что с натуры безошибочно написать или нарисовать волны невозможно, даже если владеть полным их оптическим или механическим анализом. Можно лишь полагаться на чувство и память. Удивительно, но точно так же объяснял свои «взаимоотношения» с морской стихией и Айвазовский, говоря, что никогда не пишет с натуры море, игру солнечного или лунного света на его поверхности. Сразу по приезде в Ялту Васильев начал писать большую картину «Прибой волн». Для нее делались масса прекрасных живописных этюдов и десятки точных, живых рисунков. Но картину художник так и не довел до конца: не хватило физических сил и короткой жизни. Другая природная красота Крыма — горы — влекла не менее, чем море. Из окна своей мастерской он видел их постоянно. Даже в те долгие недели и месяцы, когда он не мог выходить из дома, он наблюдал, как меняется их цвет, как оживают они ранней весной, как сложно, прекрасно и причудливо их освещение в солнечные или пасмурные дни. «Горы стали теплого розоватого тона и далеко ушли назад с своего прежнего места, заслонившись густой завесой благоуханного весеннего воздуха, наполненного мглой».12 Эти слова вновь из письма Крамскому. В своих описаниях крымской природы Васильев точен, но его письма наполнены и высокой поэзией, сильным эмоциональным чувством: «Если написать картину, состоящую из одного этого голубого воздуха и гор без единого облачка, и передать это так, как оно в природе, то я уверен, преступный замысел человека, смотрящего на эту картину, полную благодати и бесконечного торжества и чистоты природы, будет отложен и покажется во всей своей наготе».13 Крымский пейзаж запечатлен и на последнем полотне Васильева. Картину «В Крымских горах» Федор Александрович послал на очередной конкурс Общества поощрения художников и вновь получил за нее первую премию. Благодаря тонко разработанной цветовой гамме — от темного к светлому, — а также устремленной вверх композиции, и художник, и зритель картины словно совершают в ней торжественное восхождение — от дороги, по которой медленно движется арба, к мягко поднимающемуся горному склону, затем к стволам и вершинам сосен и вновь к вздымающимся все выше и выше горам и, наконец, к небу с его переменчивым освещением и с той поэзией света, которую так просто и гениально живописец смог передать на холсте.

Васильев умер 24 сентября 1873 года. Его похоронили на Иоанно-Златоустовском кладбище в Ялте. Сообщая Стасову об этой тяжелой потере, Крамской писал: «Русская школа потеряла в нем гениального художника».14 Печальные, нежные слова сохранились и в письме Крамского их общему другу Илье Репину в Париж: «Мир его праху, и да будет память его светла, как он того заслуживает. Милый мальчик, хороший, мы не вполне узнали, что он носил в себе, и некоторые хорошие песни он унес с собой — вероятно».15 Спустя шесть лет после смерти Федора Васильева, его первый и главный учитель Иван Шишкин поставил на могиле памятник. На нем были высечены слова: Щедро он был одарен и могучим От редакции*. Первый памятник на могиле Ф. Васильева установлен 4 сентября 1879 г. Во время Великой Отечественной войны надгробие было разрушено. После войны по рисунку И. Шишкина место захоронения удалось определить. В 1963 г. здесь был установлен бронзовый бюст (скульптор Л. Ушаков, арх. М. Симонов). В конце 1990-х бюст был похищен (точная дата исчезновения не зафиксирована даже в официальных документах). Бюст художника не найден. Примечания1. Переписка И.Н. Крамского. Т. 2. Переписка с художниками. М., 1954. С. 22. 2. Репин И.Е. Далекое близкое. Л., 1986. С. 214. 3. Переписка И.Н. Крамского. Т. 2. Переписка с художниками. М., 1954. С. 196—197. 4. Видимо, дом Николая Михайловича Беймана (умер 15 августа 1871 г. в Ялте). 5. Там же. С. 139. 6. Там же. С. 180. 7. Там же. С. 180. 8. Там же. С. 123. 9. Ф. Васильев. Вступительная статья и подготовка писем к печати А.А. Федорова-Давыдова. М., 1937. С. 72. 10. Цит. по кн.: Боткина А.П. Павел Михайлович Третьяков в жизни и искусстве. М., 1993 С. 124—125. 11. Переписка И.Н. Крамского Т. 2. Переписка с художниками. М., 1954. С. 22—23. 12. Там же. С. 48. 13. Там же. С. 48. 14. Иван Николаевич Крамской. Его жизнь, переписка и художественно-критические статьи. 1837—1887. СПб., 1888. С. 168. 15. Переписка И.Н. Крамского Т. 2. Переписка с художниками. М., 1954. С. 259.

|

Столица: Симферополь

Крупнейшие города: Севастополь, Симферополь, Керчь, Евпатория, Ялта

Территория: 26,2 тыс. км2

Население: 1 977 000 (2005)

Крупнейшие города: Севастополь, Симферополь, Керчь, Евпатория, Ялта

Территория: 26,2 тыс. км2

Население: 1 977 000 (2005)