|

Путеводитель по Крыму

Группа ВКонтакте:

Интересные факты о Крыме:

Единственный сохранившийся в Восточной Европе античный театр находится в Херсонесе. Он вмещал более двух тысяч зрителей, а построен был в III веке до нашей эры. |

Главная страница » Библиотека » К.В. Лукашевич. «Оборона Севастополя и его славные защитники»

XXI. На бастионах«Как под грохот гранат, как сквозь пламя и дым.

Апухтин. Севастополь день ото дня крепчал. Менее чем в два месяца кругом Севастополя выросло восемь бастионов. Как грозно, величественно звучит это слово! На самом деле, это были небольшие возвышения за траншеями, окруженные со всех сторон насыпями.

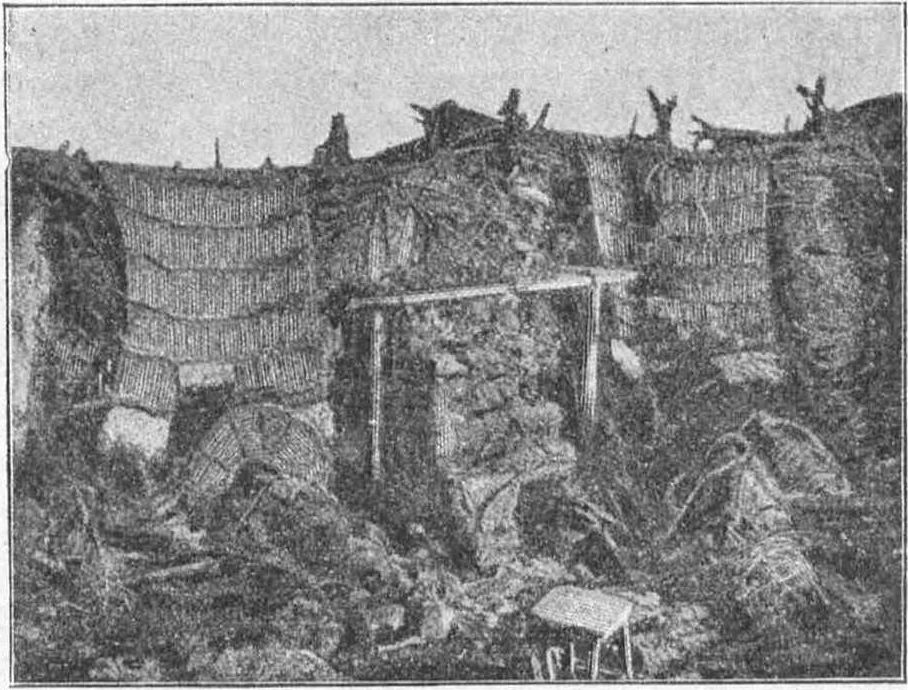

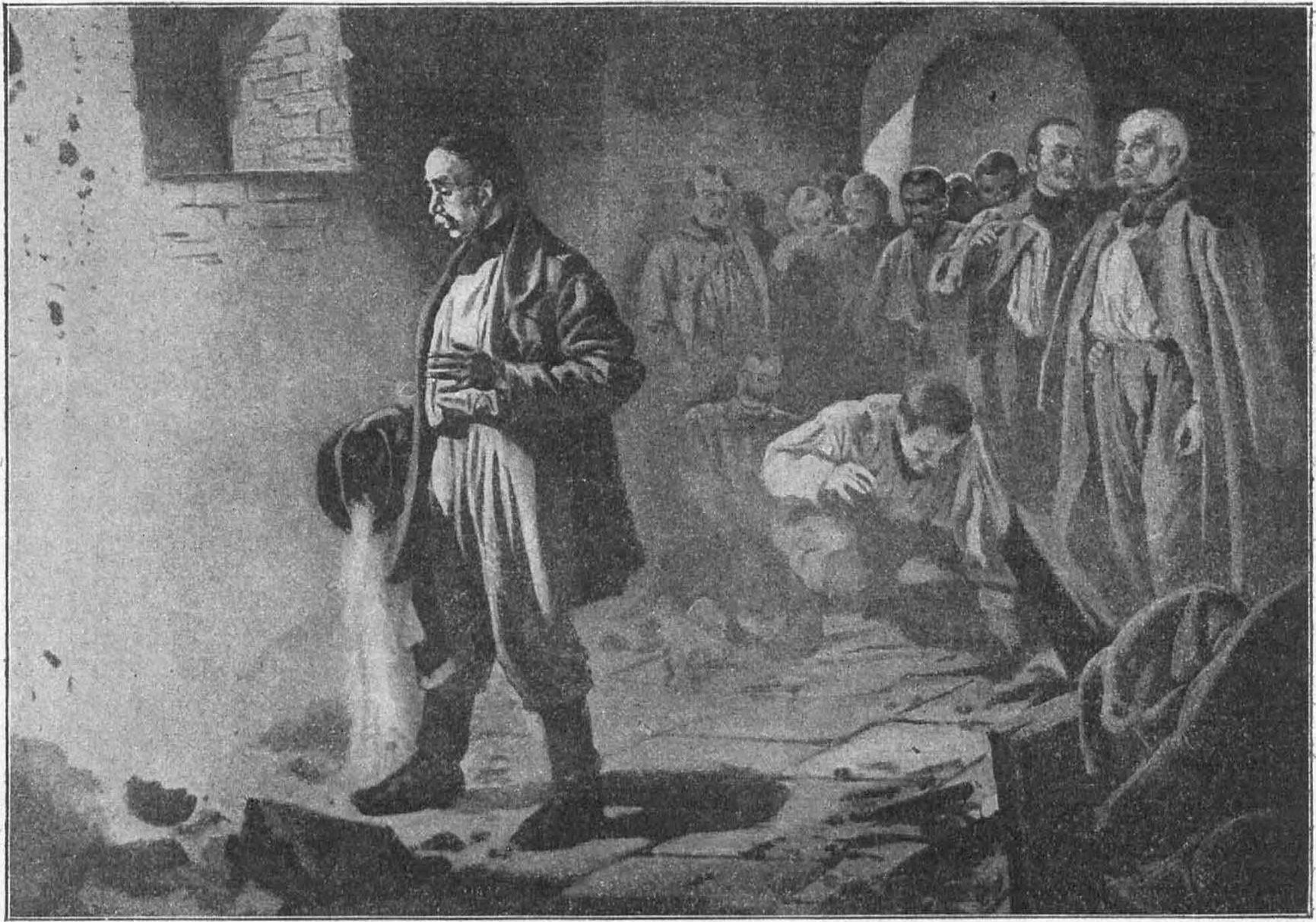

Площадки бастионов были задавлены постройками и переполнены всегда народом. Во всех направлениях их перерезали насыпи (траверзы), землянки (блиндажи), пороховые погреба, на которых стояли огромные орудия; возле них лежали ядра, сложенные правильными кучами... Около орудий всегда находились солдаты. Бастионы постоянно были окружены и покрыты или облаками порохового дыма, или тучами пыли: днем — от разрывающихся снарядов, ночью — от исправления батарей. Повсюду валялись орудия, осколки бомб, не разорвавшиеся гранаты, изломанные колеса... Все это в пыли, в грязи. Там и сям чернелись отверстия — входы в блиндажи, или землянки. Землянки начальников так были малы, что повернуться в них было трудно. Войдешь — и садись на жесткую кровать. Там всегда народ... Шумное, веселое общество можно встретить и днем и ночью. Одни уходят, другие входят. В блиндажах теплились лампадки и горячо молились перед ними солдатики; в некоторых были устроены походные церкви. Над бастионами носились постоянно ядра, бомбы, пули... Смерть выглядывала отовсюду. Ни один уголок не мог быть защитой. Однако там, несмотря на близость неприятеля, на близость смерти, все казалось спокойно, как в мирном городе. Люди не бегали, не суетились, каждый строго и спокойно был занят своим делом, каждый работал. Только опытный, храбрый сигнальщик зорко следил за неприятельскими орудиями. — Пушка! — кричит он. Затем слышен свист ядра... Вот оно упало, и брызги разлетаются по сторонам. — Мартына!1 — снова выкрикивает сигнальщик. На бастионе слышат равномерное посвистывание вертящейся в воздухе бомбы и продолжают работать. — «Мартына», ребята! — успевает повторить еще раз сигнальщик, и кто хочет спасается. — Бонба, бонба! — особенно громко кричит опытный сигнальщик. Это значит — гостья жалует на бастион. Бомба упала на батарее, вертится, шипит и дымится. Солдаты припали к земле и лежат, не шелохнутся. Раздался страшный взрыв... И многие уже не встанут. Не собрать ни рук ни ног, не узнать человека. — Носилки! — крикнут несколько голосов... Оставшиеся в живых бросаются к раненым, к умирающим. — Простите, братцы! Тяжко! Конец!.. — говорит слабым голосом раненый. Нго бережно кладут на носилки; товарищ-матрос надевает ему фуражку и смахивает у себя слезу, скатившуюся на ус по загорелой щеке. — Простите, братцы! Скажите дома!.. — раненый силится сказать еще что-то, машет рукой, но глаза тускнеют, и он умолкает. И так каждый день — одиннадцать месяцев. Конечно, люди привыкли, обтерпелись, но все-таки много надо было мужества и выносливости, чтобы жить под вечными ядрами, пулями, около постоянных страданий и смерти товарищей. Четвертый бастион и Корниловский (Малахов курган) считались самыми опасными местами в Севастополе. Это были наиболее возвышенные точки, выдвигавшиеся вперед других укреплений. На каждого, кто служил на Малаховом кургане или 4-м бастионе, смотрели с особенным уважением. Если кто говорил:. «Я иду на 4-ый бастион», или: «Я иду на Малахов курган», то с ним уже мысленно прощались товарищи. Одна из батарей на бастионе Этими укреплениями прежде всего стремились овладеть неприятели. Они понимали: овладеют ими, и городу тогда не устоять. На четвертый бастион и Корниловский более всего посылалось ядер. Их хотели разгромить, снести... Бывали дни, что на площадки этих бастионов падало более 3000 бомб. Земля бывала изрыта, амбразуры разбиты, траншеи засыпаны. Однако, ночью все исправлялось, приводилось в порядок. С рассветом снова могучие богатыри подставляли грудь под ядра и бомбы. Люди выбывали там из строя сотнями; прислугу батарейную не успевали сменять. Боевые батареи бастионов, с дымящимися пальниками, с закоптелыми лицами матросов, придавали зрелищу торжественный вид. Наступит ночь. Выплывет месяц на темное звездное небо. Море плещется о скалистый берег. Далеко на воде мерцают огоньки на кораблях. В темной выси над бастионами, то перекрещиваясь, то одна другую нагоняя, летают со свистом и стоном бомбы. Взлетят оне в вышину и падают, как кометы, оставляя за собой огненный след. — Лохматка (т. е. бомба)! — слышится в темноте окрик сигнальщика на бастионе. Люди бросаются на землю. — Нс наша!.. Армейская! Значит, бомба полетела за прикрытие, в город, за батарею. Сигнальщики целую ночь стоят бессменно. Иной раз взгрустнется русской душе. Сумрачный, усатый воин прислонится к брустверу и вполголоса затянет песню. И пост всю ночь до рассвета. «Не белы снеги-и-и-п... — вытягивает сигнальщик. — Эх, не белы-ы-ы снеги-то во поле-е-е». — Пушка-а-а! Мимо! — кричит он, обрывая песню, и потом опять продолжает. — «Забелилися-я-я-я»... Бонба! Мартына! Бережись! — выкрикнет снова и опять поет заунывно, хватая за сердце. — «Забелилися-я-я. Эх, не белы снеги-и-и»... Мартына! Нс наша! И целую ночь поется эта песня с такими вставками, под звуки выстрелов, под рев разрывающихся снарядов. Иногда неприятель так участит огонь, что песня обрывается, и сигнальщик без передышки кричит: — Бонба! Мартына! Бережись! Пушка! Граната! Жеребец! — Не части, Михеич! — скажет кто-нибудь из товарищей. — С ноги собьешься! — подхватит, смеясь, другой. — Э, да неприятель никак раскутился, — скажет начальник, выходя из блиндажа. — Угостить их бомбой. — Есть! — по морской привычке отзовется командор. Несколько матросов бегут к орудию. — Чем заряжено: бомбой или картечью? — Бонбой на стропке. Это значит — с веревкой. — Ну, валяй! Чугунная громада в 300 пудов отпрыгнет назад; клубы горячего порохового дыма охватят прислугу; грянет выстрел... И тяжелая бомба, шипя и гудя, по воздуху понесется к неприятелю. Над головами стоящих на бастионе пролетит не одно, а несколько ответных ядер. — Пали через каждые четверть часа, пока я не прикажу перестать, — скажет начальник батареи и уйдет в свою землянку. На звуки выстрелов, своих и неприятельских, отзовутся соседние бастионы. И пойдет потеха. Третий бастион угостит неприятельские траншеи «темной», т. е. картечью, а четвертый пошлет «капральство», т. е. штук 30 гранат. Букетом светлых звезд рассыплются гранаты над неприятельской траншеею и с перекатным треском разорвутся у нее в гостях. Там стоны, смерть и страдания. Солдаты и матросы так свыклись с бомбами и гранатами, что не проходило дня, чтобы не рассказывали на бастионах о каких-нибудь необычных случаях привычного равнодушия, геройства. — Мартына — направо! Бонба, бережись! Армейская — налево!.. Наша, наша! — целые дни знай выкрикивают сигнальщики. Солдаты и матросы, привыкнув к этим возгласам, даже головы не подымают. — Каждой «бонбы» бояться — лба не перекрестишь. Будет казаться, что руку оторвет, — говорят солдаты, не отрываясь от своих занятий. — Не кланяйся, шея заболит, — укоряют солдатики нового товарища, непривычного еще к бастионной жизни. Жизнь эта изо дня в день тянется одинаково. Однажды к обеду на бастион принесли ушат с варевом. Матросы обступили, торопятся — есть охота. Вдруг слышится особенно громкий крик сигнальщика: — Берегись! Берегись! Наша! — Ладно! Простынет каша, — отвечает в тон какой-то балагур. Еще мгновение — и трехпудовая бомба упала рядом с ушатом. Она шипит, еще дымится... Тут уже не до смеха. Но матросы не растерялись. Один проворно схватил бомбу руками и бросил ее в ушат с кашей. Бомба потухла, и ее не разорвало. Тогда другой осторожно вытащил ее из униата и перекинул через бруствер. — Попробовала русской каши... Ступай вон, гостья незваная... Рассказывай своим, как мы угощаем, — острят солдаты при общем хохоте. Матрос Трофим Александров На Камчатском люнете бомба ударилась в траверз и зарылась в нем. Рядовой селенгинского полка Петр Петров, проносивший мимо мешок земли, вскочил на траверз, высыпал землю на то место, куда зарылась бомба, и притоптал ногой, думая погасить трубку. По необыкновенной милости Господней, бомба задохлась. В темные ночи французы бросали в бастионы «брандскугели». И в то мгновение, когда один из них, падая на землю, разбрасывал пламя, французы осыпали освещенное им пространство градом пуль. Однажды ночью наши увидели, что летит зловещий фонарь, упал и катится к нашим рабочим. Французы пошли строчить. — Ох, перебьют многих, — вздохнув громко, сказал кто-то. Недолго думая, удалой Макар Сидоренко, рядовой селенгинского полка, бросился за брандскугелем, догнал его и в то мгновение, когда тот остановился и должен был разорваться, затушил его мешком земли. — Молодец, Сидоренко! Спасибо, брать! Сколько душ христианских от смерти спас! — закричали товарищи, осыпая похвалами храбреца. Бывали и такие случаи. Одна из множества бомб упала на батареи близ большой толпы солдат. Все шарахнулись в стороны: кто упал на землю, другие, точно окаменев, ждали смерти... Мгновение было ужасно... Бомбовая трубка горела. Матрос Трофим Александров стремглав бросился к бомбе, жертвуя собой. — Бережись, бережись! Курится, курится! — с ужасом кричали ему товарищи. Но Александров знал, что делал: схватил земли и грязи, засыпал бомбу и залепил горевшую трубку. Она погасла. Матрос перекрестился и, толкнув ногой потухшую бомбу, шутливо крикнул товарищам: — Эх вы, солдатами зоветесь, а курицы боитесь! В тот же день бомба ворвалась в каземат 5 бастиона. Народу там было много. Матрос 43 флотского экипажа Григорий Палюк не задумался. Мигом зачерпул он шапкой воды и подскочил к бомбе, чтобы залить се. Но бомба не дождалась, лопнула, оглушила всех, многие попадали. — Пропал наш Палюк! — сказал кто-то из солдат, дико озираясь. — Царство ему небесное! — проговорил другой голос. Рассеялся дым, и что же увидели: лихой матрос жив, невредим, но сильно оглушен разрывом. Он стоял около лопнувшей бомбы с шапкой воды в руках, с вытянутым лицом, с разинутым ртом. — Ишь, ишь... Не успел... Неховайсь разорвало... Ишь, ишь... — растерянно, недоумевающе повторял он. Много было таких подвигов: всех не перечислить; одни кончались счастливо, но чаще всего гибли сотни удальцов. Союзники бомбардировали бастионы изо дня в день. Иногда, при совершенно чистом небе, солнца не было видно от дыма, пыли, земли и осколков. Воздух был смрадный, удушливый: дышать бывало нечем. Земляные насыпи были рыхлы, не прочны: каждая бомба, разрываясь и углубляясь, далеко разбрасывала землю и била всех осколками и каменьями. У офицеров и солдат лица, руки, одежда были в крови и в грязи; тело и все члены болели от контузий. Но о собственных страданиях думать было некогда... когда кругом целое море еще более тяжких страданий... Конечно, все уже сжились с трупами, со стонами и криками раненых, но все-таки они всегда терзали сердца и гнетом ложились на душу, и видеть это изо дня в день, переживать смерть близких товарищей было одною из главных трудностей обороны. Вот бомба ударила на бастион; осколок вонзился в живот бравого, славного матроса, любимого всеми. Кишки длинными лентами висят из раны. Несчастный хватает их обеими руками, заправляет на место и тут же, помертвев, падаеть навзничь. Матрос Григорий Палюк Другому солдатику оторвало ногу выше коленки и растерзало живот. Несчастному осталось несколько минут жизни. Между тем, он жалобно просит товарищей: «Ребятушки, трубочку мою с ногою унесло. Дайте затянуться перед смертью!» Товарищ ему дал. Потянул страдалец и говорит: — Э, брат, где ты разжился таким табаком? — В губернии куповал. — Славный табачок! Давно не курил такого. Ну, прощайте теперь, братцы! — продолжал он. — Не поминайте лихом! — Перекрестился и начал отходить. Вот слышно, что за траверзом кто-то громко, отчаянно молится. Бросились туда. Один из тысячи страждущих лежит с оторванной ногой, другая — перебита. — Братцы, заколите меня! Богом молю! Сжальтесь!.. Дайте умереть!.. Голубчики, прикончите, — умоляет горемычный и, хватаясь за ноги товарищей, просит одного — смерти. И действительно, смерть была бы лучшим для него успокоением. Наступит ночь, и на бастионах закипит еще более деятельная, усердная работа. Идут смены одна за другой. Надо спешно и хорошо исправить то, что неприятель разрушил днем. Вал и амбразуры исправлялись турами и фашинами, мешками с землею; даже рвы за валом исправляли помощью потерны, ведущей в него под землею, и земля, осыпавшаяся с вала, выносилась в мешках. Ночью же убирали убитых. На каждом бастионе был свой «мертвецкий угол». Убитые лежали рядами на земле, «обряженные» товарищами. У многих в руках была вставлена восковая свеча. В тихую погоду эти свечи зажигались, и так грустна и торжественна была картина бастиона с этими мерцающими над мертвыми огоньками. На рассвете приезжали на бастионы татарские маджары, которые назывались «покойницкие фуры». На эти фуры накладывались груды мертвых и отвозились на Графскую пристань. Там их брали на баркас и перевози.! и на Северную сторону для погребения в «братских могилах». Унтер-офицер, перевозивший тела, назывался «Хароном». На большом поле Северной стороны Севастополя копались «братские могилы». Это были огромные ямы, и клали туда по 100 и более человек, а иногда после страшных дней бомбардирования и сражений даже и по тысяче. Покойников погребали в одном белье, без сапог. Клали их головами друг к другу. Ряды пересыпали известью и землею; на этот ряд клался новый слой, потом — третий, четвертый и пятый, а поверх его насыпался большой холм. Офицеров хоронили обыкновенно в отдельных гробах. И много поднялось холмов на кладбище. Одни были без крестов. На вершине других виднелись кресты, лежали аккуратно сложенные осколки ядер, бомб, виднелись веночки. Родная рука убирала эти холмы. Можно было с уверенностью сказать, что это — могилы моряков. Они были черноморцы, жители Севастополя. По ним плакали на их могилах осиротелые матери, сестры, жены, дети. Другие могилы были одиноки. Здесь лежали те, которые пришли издалека на защиту дорогого отечества. Плакали и о них, но где-нибудь далеко, куда пришла горькая весть о геройской смерти родного человека. Много пролито слез несчастных матерей, жен, детей во время войны, и оне горько взывают к небесам на жестокость человечества. Так возникли в Севастополе три огромных кладбища. Они с каждым днем расширялись и, наконец, слились вместе. Тут и выросло «Братское кладбище», известное всему миру. За и месяцев осады под его холмами полегло 137 тысяч защитников Севастополя. Да, тяжело жилось на бастионах, но лишь только явится маленькая передышка, как уже наши солдатики забыли тревогу, утомление, адские снаряды. Таковы русские люди. Год тягости, да час радости. Забыто горе, прощены обиды, и солдаты готовы отдать все, что у них есть за душой. Иногда раздастся песня. Мгновенно, будто сговорясь, ее подхватят несколько человек в ложементах. И песня загремит и зальется в пространстве, полная силы, прелести и удали. Похороны на Братском кладбище Русский человек пост и в горе и в радости. Поет он на свадьбах, в хороводах, в траншеях под градом пуль. Во время тяжелой осады не было солдатам покоя и отдыха ни днем ни ночью. Никто не слышал от них ни жалоб ни упреков. Только в песне порой выливалась сердечная тоска. Песня составляла единственное утешение солдата в столь тяжком положении. В праздник раздастся вдруг звук гармоники или балалайки. У какого-нибудь матросика явится скрипка, у пехотинца — кларнет. Иной артист тысячи верст несет свой инструмент, прицепив к штыковым ножнам. И в часы отдыха веселит им своих товарищей. Сев на лафет орудия, оба музыканта с воодушевлением наигрывают камаринскую и выводят такт ногой. Товарищи сначала слушают молча. Но вот у одного уже передергиваются плечи, другой семенит ногами, третий поправляет шапку, натягивая ее лихо набекрень. — Не вытерпеть, братцы... Ну-ка! — раздается звонкий голос молодого солдатика, и, не докончив фразы, он пускается в пляс. Все точно очнулись. Один, другой присоединяются к пляшущему... Пляска делается общей. Топот ног, звуки музыки, смех, возгласы, песни раздаются на бастионах. Иногда придут начальник бастиона, офицеры посмотреть на веселье... Солдаты знают, что им также любы и русская песня и пляска, и не чинятся, еще замысловатее делают выкрутасы ногами, еще удалее поется песня:

На Малаховом кургане во время веселья являлась обыкновенно и Прасковья Ивановна. Придет она, хохочет, шутит с офицерами, с солдатами, всем, даже генералам, говорит «ты». Прасковья Ивановна была пожилая женщина, большая чудачка, ее считали даже полупомешанной. Странностей у нее было очень много: она всех бранила, хвасталась своими важными знакомствами в Петербурге. Если хотела спать, забиралась в офицерские блиндажи и ложилась на чужие койки, так что хозяева должны были искать другого места для отдыха. Но она делила с севастопольцами смертельную опасность, показывала всем пример отчаянной храбрости, и в этом — ее большая заслуга. Всегда в короткой черной юбке и черной кофте, она ходила с партиями на вылазки, в бой; перевязывала раненых, как умела, ухаживала за ними под сильнейшим неприятельским огнем. Она жила на бастионе безвыходно и находилась на нем даже во время бомбардировок и штурма. Она ездила верхом по-мужски, и являлась к главнокомандующему без зова на обед, и говорила ему «ты». Однажды он ей сказал: — Прасковья Ивановна, я вас представлю к ордену за военные заслуги. — Ну, ладно. Я еще посмотрю, какой ты мне дашь крест... Давай хороший, а то я и не возьму, — отвечала своим грубоватым голосом чудачка. Однажды вечером Прасковья Ивановна сидела среди офицеров на бастионе. Все были веселы, шутили, смеялись, пели песни. Вдруг слышат все, что летит бомба. — Берегись! Наша! — закричал сигнальщик. По звуку все догадались, что она должна упасть близко. Действительно, она ударилась в башню и скатилась по направлению к Прасковье Ивановне. Каждый старался остеречься, как мог. Кто прилег на землю, кто прижался к траверзу, кто укрылся за фашину... Все, затаив дыхание, ждали страшной минуты. Бомба разорвалась. Опасность миновала, и все сбежались смотреть, что она наделала. Двум тяжело раненым солдатам старались подать первую помощь. — А где же наша Прасковья Ивановна? — спросил кто-то. — Действительно, где она? Была здесь сию минуту! Бросились на поиски. Скоро прибежал один солдат и проговорил: — Вот и нашу Прасковью Ивановну убило... Это — кусок ее платья... Я знаю... Царство ей небесное! В руках солдата был, действительно, кусок хорошо знакомого черного платья... Все перекрестились. Всем стало грустно. Действительно, далеко от того места, где сидела бедная женщина, нашли ее изуродованное, едва узнаваемое тело, разорванное на куски. На Братском кладбище Вероятно, бомба лопнула перед нею еще во время полета и осколками отнесла несчастную так далеко. Мир праху ее! Она кровью запечатлела свое служение отечеству. Привыкнув к выстрелам, не страшась смерти, севастопольские герои в минуты передышки изобретали себе на бастионах разные развлечения. Вдруг на одном валу появится мельница, на другом — солдат, вертящийся по ветру, или выставят фуражку на палке. Бывало, как появится такая забава, так и посыплются выстрелы из неприятельских траншей. Солдаты хохочут, а французы или англичане тешатся до тех пор, пока не собьют выставленной фигуры. Если чересчур много сыплется выстрелов, придет начальник и велит убрать, проговорив: — Будет, ребята... Натешились. Зря не надо становиться под выстрелы. Очень часто, при удачном ветре в сторону неприятеля, солдаты выпускали гигантский, бумажный змей. Раскрашенный змей с огромным красным кулаком или с повешенным, снабженный гремучим хвостом, взвивался высоко в небе, поддразнивая французов. Рычащий змей на тонкой бечевке медленно спускался над неприятельскими траншеями. Вот-вот он готов уже сделаться добычей неприятеля. И вдруг снова, с усиленным рычаньем, змей летит вверх. Солдаты громко хохочут. Эта невинная забава занимала всех. Французы открывали по змею усиленную ружейную пальбу, от которой израненный змей, теряя равновесие, держаться в воздухе не мог, или он еле-еле ковылял, пробираясь домой, либо с отбитым хвостом, завертевшись, как угорелый, в воздухе, падал вниз, а затем уже собиралась бечевка. Однажды французы перебили пулей веревку, и змей, колыхаясь в разные стороны, как бы нехотя очутился в плену у неприятеля. Весь бастион был огорчен. Даже начальник батареи шуткой упрекнул своих солдат: — Эх, ребята... Не хорошо, что змея в плен отдали! — Что и говорить, очень даже обидно, ваше благородие. Они, проклятущие, бечеву ему перестрелили, — ответил какой-то смельчак. — Небось!.. Не горюй! Ужо пойдем на вылазку, выручим, — подхватил чей-то спокойный голос. На каждом почти бастионе были своп любимцы из животных: один офицер держал в клетке голубей; солдаты нянчились с собаками, с кошками и котятами. На 3-м бастионе жил ручной орел. Орла этого, вечно сидевшего на видном месте, любили все. Солдаты и ласкали его, и дразнили, и приносили ему куски говядины. На батарее Шварца был знаменитый петух. Его прозвали Пелисей2. Однажды лопнувшая бомба так напугала петуха, что он с громким криком перелетел через вал и скатился в ров. Не долго думая, молодой матрос бросился спасать петуха. Не обращая внимания на сыпавшиеся пули, он вскочил в амбразуру и, подобно петуху, тем же путем покатился в ров. Французы, увидя из своих траншей эту проделку, прекратили огонь и захлопали в ладоши. «Пелисей» был спасен. Он долго еще расхаживал по батарейной площадке, забавляя солдат в их однообразной жизни. Подобный же случай был и с зайцем. Был май месяц. Перед третьим бастионом сидела команда штуцерных камчатского егерского полка. — Гляньте, ребята... Чего такое катится мимо? — крикнул кто-то. — Ничего не катится... Аль ослеп? — Заяц бежит... — ответил другой. — А вот я его употчую. Молодой егерь Кузнецов выстрелил. Заяц был убить. Он оказался между нашими и неприятельскими ложементами. Из английских ложементов слышался смех. Ефим Кузнецов перекрестился и, схватив у товарища заряженный штуцер, выскочил из ложемента и побежал к убитому зайцу. Наши и англичане забыли на мгновение перестрелку, высунулись из ложементов и смотрели на удальца. Кузнецов схватил зайца за задние ноги, поднял ружье на изготовку и стал отходить задом к своим ложементам. Даже спокойные англичане не удержались. Громко захлопали в ладоши и закричали «ура». Кузнецов приостановился, снял шапку и показал зайца врагам. Затем бросился бежать восвояси. Головы опять спрятались, и закипела перестрелка. — Убил зайца... Не бросать же зверя, — сказал Кузнецов и отнес зайца командиру полка. Тот дал удалому стрелку за это денег, и офицеры прибавили от себя. Кузнецов с зайцем В течение дня на бастионах, на Малаховом кургане непременно побывают Истомин, Тотлебен, Нахимов, Остен-Сакен, ободрят, утешат, пошутят. Среди тяжелой дневной работы, которая кипит, как в муравейнике, вдруг весь бастион зашевелится, прихорашивается, подтягивается, хочет казаться молодцоватее. — Вон, отец наш родимый едет! — Павел Степанович едет! Громкое, радостное «ура» встречает обожаемого адмирала, гордость, и славу, и все надежды черноморцев. Верхом на казацкой лошади, с нагайкою в руке, всегда при шпаге и генеральских эполетах (чином ниже и про которые говорили черноморцы, что они старее Черного моря) на флотском сюртуке. Шапка сдвинута на затылок. Панталоны без штрипок сбились у коленей, из-под них выглядывает белье. Но адмирал не обращал внимания на такие мелочи. Остановившись у подошвы бастионного кургана, он слезал с лошади, оправлял панталоны и шел пешком на бастион. — Павел Степанович! Павел Степанович! — радостным шумом пробегает среди матросов. Все флотские спешат навстречу знаменитому адмиралу, — герою Синопа. — Здравия желаем, Павел Степанович! Все ли здорово?! — выкрикнет какой-нибудь смельчак из группы матросов, приветствуя своего любимого, не спесивого командира. — Здорово, Грядка! Как видишь, — добродушно ответит Павел Степанович, следуя дальше. — А что Синоп забыл? — спрашивает он другого. — Как можно забыть! Помилуйте, Павел Степанович! Небось и теперь турок почесывается! — усмехается матрос. — Молодец! — заметит Нахимов и потреплет иного молодца по плечу. Он начинает простой, дружеский разговор с офицерами, с матросами, спрашивает о нуждах, выслушивает рассуждения даже матросов. И если эти рассуждения толковы, то с довольным видом приговаривает: — Так, так... Верно! Молодец. На бастионе Если же замечания неосновательны, то Павел Степанович, вспылив, говорил: — Пустяки! Нс верно! Ну и дурак... Как ты смел занимать внимание начальства! Офицеры и матросы шли к Нахимову, как к отцу родному. Они знали, что Павел Степанович за них заступится, поможет во всем, отдав последний рубль. Особенно трогательно заботился адмирал о раненых: посещал ежедневно, посылал сладости, фрукты. И не было в Севастополе ни одного даже мальчика, который бы не знал и не любил этого святого человека. Такова была жизнь на бастионах славных защитников Севастополя. Семья этих богатырей изо дня в день редела, но дух крепчал. Тот, кто не видел собственными глазами, тот, кто не переживал ужасов осады, поверит с трудом, чтобы твердость и мужество могли так беспрестанно, так повсеместно проявляться, как они проявлялись в защитниках Севастополя. Тут нельзя упомянуть про одного, другого храбреца... Нет, тут надо говорить про целые роты, полки, про весь черноморский флот. Изо дня в день вереницы солдат с безмятежным спокойствием медленно носили ушаты с кашицей на бастионы, возвращались с пустыми котелками. Кругом беспрерывно жужжат, как пчелы близ улья, штуцерные пули, поминутно падают ядра, лопаются бомбы. Беспрестанно падали и люди. Наши фурштаты изо дня в день с непоколебимою твердостью возили на бастионы воду, снаряды, порох, туры, машины, под огнем неприятельским. Тащится полуфурок на тройке замученных лошаденок. Невдалеке лопнула бомба и осколок убил коренную; пристяжные шарахнулись в сторону и изорвали сбрую. Что делать бедному фурштату? С бранью и проклятиями выпрягает он несчастную лошадь; проходящие земляки помогают ему оттащить ее в сторону; кое-как ладят они изорванную упряжь, запрягают в корень испуганную пристяжную, перекладывают на нее и хомут с убитой лошади. Между тем, снаряды носятся по всем направлениям, несколько штуцерных пуль уже успели влепиться в грядку полуфурка, а бомба, опять лопнувшая вблизи, ранила осколком в голову одного из земляков и чуть было не разметала и колесницу и вожатого. Он только перекрестился и продолжает на паре свой опасный путь до бастиона. Там, под смертоносным огнем, снимут с полуфурка предметы, им привезенные, или нагрузят повозку убитыми, или посадят трех-четырех раненых и прикажут отвезти в Доковый госпиталь. Оттуда он опять потащит что-нибудь на бастион. И так целый день, иногда и целую ночь. Некогда напоить и накормить измученных лошадей. Вот медленно, шаг за шагом, тянутся гуськом солдаты с тяжелыми мешками земли за плечами. Падает бомба. Бомба шипит, дымится, сейчас лопнет... Солдаты прижались с мешками к траверзу и ждут... Мешки давят им спины. — Да ну же, лопайся, проклятая, — скажет кто-либо из них. Бомба лопнула. Один товарищ упал и не встанет более. А другие потащили свои мешки на указанное место, отряхиваясь от пыли и земли, их осыпавшей. Таких случаев было тысячи. Так, мужественно, грудью, отстаивали севастопольцы свою родину. Эти события, эти подвиги героев севастопольских должны явиться во всем величии пред отечеством, должны заслужить любовь и удивление потомков. Примечания1. Мортира. 2. В честь французского главнокомандующего Пелисье.

|

Столица: Симферополь

Крупнейшие города: Севастополь, Симферополь, Керчь, Евпатория, Ялта

Территория: 26,2 тыс. км2

Население: 1 977 000 (2005)

Крупнейшие города: Севастополь, Симферополь, Керчь, Евпатория, Ялта

Территория: 26,2 тыс. км2

Население: 1 977 000 (2005)