|

Путеводитель по Крыму

Группа ВКонтакте:

Интересные факты о Крыме:

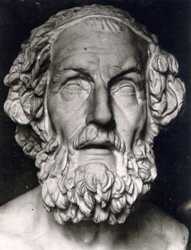

Согласно различным источникам, первое найденное упоминание о Крыме — либо в «Одиссее» Гомера, либо в записях Геродота. В «Одиссее» Крым описан мрачно: «Там киммериян печальная область, покрытая вечно влажным туманом и мглой облаков; никогда не являет оку людей лица лучезарного Гелиос». На правах рекламы: • Где сделать перманентный макияж бровей в Москве |

Главная страница » Библиотека » В.Е. Возгрин. «История крымских татар»

1. Причины эмиграции 1850—1860-х гг.Просвещённый мир был свидетелем необычайного явления — переселения стотысячного народа из пределов благословенной христианской державы в страну, прославленную неправдами и беззаконием правителей. Вестник Европы, 1883. МП В своих объяснениях Второй великой эмиграции крымскотатарского народа российская историография дореволюционного периода значительно превосходит более позднюю своей основательностью. Касаясь этой темы, советские, а за ними и постсоветские русскоязычные историки, за крайне незначительными исключениями, придерживались одной-двух искусственных схем. Как известно, великие сдвиги в этнической истории любого народа (в том числе массовые миграции) имеют сложные и уж точно весьма глубокие основания и причины духовного, экономического, социального и иных планов. Указанных историков эти истоки мало волнуют, так как грозят нарушить общепринятую между ними схему, некогда получившую гласное одобрение большевистских идеологов. Главный вывод её может быть передан одной фразой, однажды сочинённой по свежим следам соответствующих постановлений, а потом принятой за основу в дальнейших рассуждениях и обоснованиях многих других трудов, вплоть до 1990-х гг. Звучит она так: «Основной причиной эмиграции явилась боязнь татар перед справедливым возмездием за их изменническое поведение во время войны» (Надинский, 1952. Ч. I. С. 131). Если даже не обращать внимания на оригинальный слог1, а вникнуть в смысл вывода (как почти всегда ничем у Надинского не обоснованного), то сразу возникнет соблазн отнести «справедливое возмездие» к другим племенам империи, например к русским, поскольку именно в Центральной России «крестьянские восстания во время [Крымской] войны охватывали целые губернии» (Всемирная история. Т. IV. С. 484). Вот это действительно можно назвать «изменническим поведением», а не скромную, но добросовестную помощь, которую крымские татары оказывали армии незадачливого «защитника» их исторической родины от врагов России. Очевидно, всё же причина второго в истории крымских татар исхода кроется в чем угодно, но только не в опасении мести за несовершённое преступление. Вторая причина эмиграции, отысканная в тех же 1860-х гг., звучала следующим образом: «Эффективной оказалась в Крыму деятельность турецких агентов и фанатично настроенного мусульманского духовенства, призывавших татар к переселению в Турцию и уверявших их, что султан предоставит им лучшие земли, снабдит рабочим скотом и так далее»; этот довод сочувственно цитируется и в XX в. (Секиринский, 1988. С. 93). Более современный и уж точно более глубокий автор считает, что эмиграция крымских татар была в своей сути протестом против сегрегации, политической и иной дискриминации народа со стороны царской администрации. Впрочем, то, что протест принял именно такую, сравнительно мирную, пассивную форму массового ухода, австрийский учёный объясняет кочевническими (в отличие, скажем, от горских) традициями, якобы сохранившими свою живучесть и в Крыму второй половины XIX века (Каппелер, 1999. С. 46). Действительно, эмигрировали прежде всего степняки, то есть дальние потомки кочевников. Но, во-первых, к тому времени традиции их предков были уже далеко не столь сильны, чтобы заставить их носителей покинуть родину в мирное время. Во-вторых, эмигрировали и горожане густонаселённых предгорий, и столь же потомственные виноградари Южного берега. В-третьих, остаётся не совсем понятным многократное превышение какой-то средней «нормы миграции» в двух социальных группах населения Крыма (прежде всего муллы, но также мурзы). Наконец, тот же автор справедливо указывает, что одновременно с крымскими татарами в Турцию эмигрировали сотни тысяч отнюдь не кочевых жителей Кавказа — кабардинцев, ногайских татар и абхазцев, тогда как другие горцы сражались у Шамиля (Каппелер, 1999. С. 135), значит и там дело было не совсем в традиционно кочевом менталитете. Действительные истоки народной трагедии пытались найти не только историки и этнологи прошлых лет. Их поиском упорно занимались даже наиболее честные царские чиновники или публицисты, современники эмиграции, задававшие в XIX в. актуальные вопросы, которые почитались «горящими» и в следующем столетии: «Каким законом необходимости и заслуженной кары оправдать притеснения и вопиющия несправедливости, которыми они (то есть крымские татары. — В.В.) подверглись? Каким образом узаконить тайные пути, которыми [русские] следовали, чтобы переполнить меру оскорбления, а главное, на каких рациональных началах политической экономии или административной логики основать старания, чтобы подстрекнуть татар покинуть полуостров; и непостижимое равнодушие некоторых, когда всё татарское народонаселение, как бы объятое паническим страхом, бросив свои жилища и имущество, захваченное спекуляторами за полцены или даром, устремилось к морскому берегу, чтобы искать спасения в человеколюбивой Турции, оставив край, до того цветущий и спокойный, обезлюденным, с неразработанными полями — в настоящем, с нищетою и голодом — в недальнем будущем» (Левицкий, 1882. С. 605). Первая эмиграция 1780-х гг. объяснялась крымскими чиновниками, привлеченными к ответу за обезлюдение края, проповедями мусульманского духовенства: муллы вроде бы уверили массы, что мурзы предали их русским, намеревающимся силой крестить народ. Пропаганда эта упала на благодатную почву, а племенной и религиозный фанатизм якобы и стал виной выселению. Однако уже дореволюционные историки указывали на лживость подобных заявлений, считая, что причина демографического сдвига была прежде всего экономическая, а не идеологическая (Гольденберг, 1883. С. 69). Тем не менее в отношении крымского мусульманского духовенства были приняты дискриминационные положения, то есть не касавшиеся православного священства2. Известную роль сыграла и антитатарская по сути социальная политика новой, российской администрации в Крыму, о чем говорилось выше. Но и «объективной» причины фанатизма невозможно было привести в 1860 г., через 80 лет после аннексии Крыма. Религиозной нетерпимости в Крыму никогда не было, не возникла она и в первой половине XIX в. Но зато на протяжении этого периода колонизации крымские татары основательно ознакомились с той экономической и социальной действительностью, что принесла с собой новая власть. Массовое обезземеливание, бесправие в сравнении с новопоселенцами, фактическое закрепощение, полный отрыв от центров всемирной мусульманской культуры — вот что обрели они, утратив покровительство Османской империи. Через полвека после Крымской войны русский историк, вернувшийся к этой теме, запишет: «...известно, как сильно страдали татары от притеснений помещиков и от земельных неурядиц, начавшихся среди них со времени присоединения Крыма к России и окончившихся почти поголовным обезземеливанием татар. Крымская кампания также довела многих до совершенного разорения. Не малую роль сыграло в эмиграционном настроении татар и то неприязненное отношение администрации к ним, которое можно назвать «полицейским национализмом», которым, по странному складу своей психики, часто проникается кроткий, в сущности, по натуре и терпимый к чужой расе русский человек, как только в его руки попадает власть. Это недоверчивое отношение, проявлявшееся в мелочных придирках, в произвольных стеснениях, наконец в оскорблениях национального татарского чувства раздражало и угнетало татарское население. Прибавим сюда... их доверие ко всяким вредным слухам, сознательно распространявшимся среди них корыстными лицами, которым татарское переселение было выгодно. В особенности недобросовестно... поступали греки, выживавшие татар и приобретавшие их земли за бесценок» (Сергеев, 1913. С. 199—200). Как увидим ниже, на этом поприще отличались не только греческие дельцы. Тем не менее эмиграции почти не наблюдалось всю первую половину XIX в., если не считать вспышку её (по упомянутым выше, вполне понятным причинам) в военном 1812 г. Незаметна она была и сразу после окончания Крымской войны — в воздухе носились слухи о скором освобождении крестьян и передаче им земли помещиков. По этой же причине крымцы возлагали большие надежды на новую, назначенную в 1856 г. государственную Комиссию по разбору жалоб на помещиков и вообще для изыскания способов нормализации татарской экономики. Однако результаты работы Комиссии неожиданно оказались прямо противоположными. Крымские помещики, испугавшиеся, что положение их крестьян будет улучшено за счёт господских земель, стали прекращать арендные договоры и выселять крестьян со своих угодий. Поток жалоб в Петербург от теперь уже окончательно — на деле, а не на бумаге — обезземеленных татар, достиг обратного результата. Ответ пришел в 1859 г. году. Департамент сельского хозяйства объявил, что, во-первых, отныне ходатайства о наделах вообще удовлетворяться не будут, а, во-вторых, натуральная арендная плата заменяется денежной выплатой (Никольский, 1929. С. 25). Но ведшие натуральное, по большей части, хозяйство, татары наличных денег почти не имели, поэтому такое решение правительства ставило их в окончательный тупик. Зато «частные случаи насильственного захвата чужих земель сделались как бы законом, а воздержание от подобного своеволия как бы изъятием или исключением. Насилие и угнетение слабого проявлялось со всех сторон... все устремились в приобретение земли; вводы во владение и купчие крепости посыпались как град, превративший, наконец, в грязь все неотъемлемые, священные права татар» (Левицкий, 1882. С. 609). Эта очередная кампания против крымскотатарского крестьянина открылась на фоне нового всероссийского экономического кризиса, имевшего в Крыму свои особые черты. Выше говорилось, что в многочисленном собрании трудов о Крымской войне ни одно исследование не касается положения крымских татар; в этом смысле не является исключением и огромная, фундаментальная монография академика Е. Тарле (1949). Более того, даже автор статьи, посвящённой отношению А.И. Герцена к проблемам этой войны, ограничивается чисто политическими сюжетами, ухитрившись ни словом не упомянуть о главной теме публицистических выступлений русского диссидента тех лет — положении крымских татар (Левин Ш.М. Герцен и Крымская война // Исторические записки. Т. 29. 1949. С. 164—199). Короче, ни один автор, исследовавший разнообразные аспекты Крымской войны, не рассматривает специально вопроса: во что обошлась война населению края, где разворачивались главные её действия? Попытаемся хоть вкратце на него ответить. Прежде всего, ещё до окончания войны, а затем на протяжении многих месяцев крымскотатарское село было поражено жестоким голодом. У этой катастрофы, стоившей многих тысяч жизней, имелось несколько причин. Самая общая: лишение крымскотатарского крестьянина хлеба насущного российскими властями и армейскими командами, о чём говорилось в предыдущей главе. Второе: необоснованные репрессии, заставлявшие крымцев бежать от казаков и солдат, естественно, с ограниченными запасами продуктов3, отчего на новом месте, вдали от фронта, голод вспыхивал уже через неделю-две. Но и вернувшись домой после ухода российских войск, хозяева от угрозы голодной смерти не избавлялись, так как те же русские помещики и даже мужики, не опасавшиеся своих солдат и казаков, давно уже завладели оставленным в крымскотатарских деревнях хлебом и другими припасами. Современник записывает: «Всё эго было ничьё, каждый мог сделаться его хозяином. Разумеется, так и было: многие помещики воспользовались этим брошенным добром. Я знал, наконец, многих бедняков, которые только этим и промышляли. С огромными повозками разъезжали они по опустевшим аулам и забирали всё, что можно было продать. Продавши одно, они приезжали за другим и так далее. Зерновой хлеб, овёс, ячмень и сено сбывалось ими скоро и с большой выгодой» (Крым, 1930. С. 110). Понятно, что бороться с таким стихийным, воистину «народным» ограблением коренного населения было бы трудно. Другое дело, что ни крымские татары, ни их беды военных и послевоенных лет никого ни в малейшей степени не волновали, никто и не пытался защитить самых обездоленных из жителей полуострова. И не без оснований утверждал их русский соотечественник, что «если бы во время Крымской войны князь [М.С. Воронцов] был бы жив, татарской эмиграции не бывать бы и Крым не дошёл бы до разорения» (Завадовский, 1885. С. 205). Военное и послевоенное ограбление крымских татар касалось и их недвижимости, прежде всего земельной. Многие крестьяне спасались от насилия со стороны российских солдат и казаков в Евпатории и других укреплённых местах. Многие уходили за рубеж с тем, чтобы вернуться после заключения мира. Но когда и те и другие через какой-то промежуток времени (иногда через несколько месяцев после окончания войны) появлялись в родных местах, то оказывалось, что у их земли появились новые владельцы. Отчуждение производилось «по факту отсутствия», поскольку никто не мог сказать в точности, эмигрировал ли бывший хозяин за рубеж, или скрывается от репрессий где-то совсем неподалёку. В любом случае в силу вступал «законный» порядок конфискации крымскотатарской земли (передача этого имущества остававшимся на месте родственникам татар, даже ближайшим, членам большой семьи и т. д. при этом исключалась). Такая практика, стихийно возникшая и применявшаяся после окончания военных действий, впоследствии была узаконена специальным документом: Отношением Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора от 07.11.1858 г. № 11 165 по предмету конфискации земель, оставшихся на Крымском полуострове после татар, ушедших за границу. Ещё через два года конфискация была расширена с крестьянских до мурзинско-бейских, духовных и мещанских земель, а также участков татар — государственных крестьян. При возвращении их для вступления во владение собственным участком требовалось ехать в Симферополь и подавать особое заявление, так как «претензию каждого такого лица рассматривали отдельно установленным судебным порядком» (РГИА. Ф. 384. Оп. 8. Д. 434. Л. 1—2). Понятно, чего стоило не говорившему по-русски, неграмотному крымскому татарину хотя бы узнать об этом, не говоря уже об успешном проведении своего дела в губернском суде. Особенно трудным, практически невозможным стало сохранение некоторых вакуфных владений. Известно, что в Крыму существовали, наряду с духовными и так называемые частные вакуфы. Это была недвижимость, приносящая доход владельцу и его наследникам, но лишь временно: по пресечении рода это добро подлежало переходу в разряд полноценных духовных вакуфов. В 1860 г. Министерство государственных имуществ и Министерство внутренних дел издали ряд постановлений, согласно которым частные вакуфы было запрещено продавать (в случае эмиграции владельца); они подлежали немедленной (то есть до пресечения рода или смерти владельца) передаче, но не в фонд вакуфного имущества, а в казну. И даже переход такого вакуфа от одного наследника к другому мог происходить теперь «не иначе, как с ведома Таврического Магометанского Духовного Правления, которое [было] обязано... давать знать Гражданскому Начальству для зачисления вакуфа в казну как выморочного имущества...» (РГИА. Ф. 384. Оп. 12. Д. 877. Л. 1 об. — 2). То есть юридически трудоёмкую задачу отбирания у крымскотатарских наследников завещанного им имущества русские власти возлагали на крымцев же... Между тем, из безусловно сложного послевоенного положения с имуществами имелся вполне реальный и, главное, лёгкий выход. Более того, это был не какой-то прожект неофициального, то есть постороннего для государства лица. Статский советник С. Лашкарёв, один из высших чиновников Управления Государственных имуществ, ещё до Великой реформы 1861 г. внес следующее предложение: «Все участки, приведённые в известность, должны быть отдаваемы [в казну] на 6 лет с правом возврата по миновании 3 лет в случае, если участки будут признаны принадлежащими частному лицу... Во избежание разорения строений, находящихся на участках, они должны быть сдаваемы содержателям (арендаторам участков. — В.В.) по описи с обеспечением залогом, на общем основании...» (РГИА. Ф. 3874. Оп. 8. Д. 434. Л. 31—31 об.). Другими словами, в течение минимум трёх лет отсутствовавший, но возвратившийся владелец мог получить свой участок обратно, причём автоматически, без судебной волокиты. Но проект С. Лашкарёва был положен под сукно, ведь он мог лишить земли и другого крымскотатарского имущества слишком многих обосновавшихся в Крыму помещиков, только-только этим добром завладевших. В те же 1858—1860 гг. (а кое-где и с 1856 г.) отмечены случаи насильственного перемещения семей крымских татар. Начавшаяся ещё накануне войны частичная депортация за Перекоп, на русские и украинские земли, не прекратилась и после заключения мира. И уж точно не позволялось ликвидировать последствия такого переселения. Точнее, это была бессрочная ссылка со всеми её характерными признаками, вплоть до того, что посмевших бежать назад, в Крым, возвращали обратно по этапу, невзирая ни на что, даже на болезнь. Приведём два источника о практике такого рода. Первый из них, составленный управляющим Таврической палаты государственных имуществ Панукяшем, гласит: «Бежавшие из Екатеринослава татары Амет Ягвя Оглу и Мемет Фезля Оглу... находятся в болезненном состоянии, — но несмотря на это я лично приказал волостному голове снабдить татар этих подводой и немедленно отправить в Екатеринослав... О разыскании же и высылке в Екатеринослав татарина Курт-Мембета Эльшан-оглу я предписал [принять соответствующие меры] Перекопскому Окружному начальнику» (пит. по: Озенбашлы, 1926 «а». С. 74—75). Второй источник содержит показания некоего Аджи Смаила-оглу, сами по себе достаточно красноречивые: «До 1854 г.... я состоял в числе поселян духовенства Таврической губернии (то есть арендовал вакуфную землю. — В.В.) и проживал в дер. Чоргуне, где имел свой дом и весьма хорошее хозяйство, в конце же означенного года, когда союзные войска вступили в Чоргунь, разорили её, в том числе и моё хозяйство, тогда по извету моих недоброжелателей, не зная за собой никакой вины, я был арестован донскими казаками и через главный штаб Южной армии отправлен в Симферопольский острог, оттуда через несколько времени в Курскую губернию. Когда же воспоследовало разрешение проживать всем высланным из Крыма, кто куда пожелает, за исключением городов и селений Крымского полуострова, тогда приписался в число Херсонских мещан». Далее следует обычная история о том, что крестьянина, вернувшегося на родину временно, чтобы собрать старые долги, выслали в 24 часа, согласно приказу губернатора от 30.01.1860 по этапу в Херсон (Озенбашлы, 1926 «а». С. 75—76)4. Понятно, что при такой частичной депортации хозяйства сосланных крестьян гибли, но зато облегчалось переселение русских иммигрантов, ради чего, собственно, эта кампания, судя по всему, и затевалась: «Что же касается до общественных земель, то из числа таковых состоящие при разорённых селениях Евпаторийского округа Сунан, Арабаджи и Кельшейх в количестве 1425 десятин отданы в пользование переселенцев Харьковской губернии, в настоящем 1859 г. прибывшим, оставшиеся в этих деревнях 35 душ татар Палата полагает поселить в разорённой деревне Тамак вместе с оставшимися там 13 душами и образовать татарское селение отдельно от русских переселенцев» (РГИА. Ук. дело. Л. 4). В окрестностях Сак, куда переселялись жители Полтавской губернии, была проведена та же акция отъёма общественной (то есть по определению неприкосновенной) земли, а также прилежащих к ней частных, наследственных крымскотатарских участков и даже вакуфных земель: в Каймаче 1300 десятин, Куль-Садыке — 456, Акодже — 420, Кот-Кияте — 450, Уч-Кую-Кипчаке — 378, Болечике — 638, Апте 1224, Кара-Наймане — 700 и Мушии — 607 — «и всего 6423 десятины». И вот решение судьбы этих татарских владений: «...во всех этих селениях находятся на жительстве татары и Палата полагает... применяясь к землям, в личную собственность принадлежавшим, если возвращающимся татарам будет разрешено зачисляться по прежним местам жительства, оставить в настоящем их виде, а по наступлении срока земской давности со дня ратификации Парижского трактата причитающееся на долю ушедших татар количество земли отделить от общевладения и обратить в казённые участки» (РГИА. Ф. 384. Оп. 8. Д. 434. Л. 4 об. — 5 об.; 24 об. — 25). Вот почему с земельным вопросом, решавшимся столь радикально, и была связана проблема голода. Начавшись в военные годы, он практически не прекращался. С ним было невозможно бороться не только из-за административного произвола, но и по совершенно иной причине: с первого месяца войны прервались торговые отношения по налаженным каналам — уже это отбросило экономику Крыма, в том числе южнобережную, далеко назад. Кроме того, войсковые перевозки повлекли за собой массовый падёж тяглового скота, за который компенсации почти не выплачивались. Вообще крестьянство уже много месяцев только платило, ничего не получая взамен. Так, к примеру, если крымские татары во время перевозок или других, принудительных по сути, воинских работ питались из войскового котла, с них взыскивали сумму, далеко превышавшую действительную. Напротив, если долг числился за российской администрацией, она его крымцам не выплачивала. Крестьяне тех крымскотатарских деревень, где останавливались обозы с ранеными, должны были, начиная с 1855 г., предоставлять бесплатно топливо, жилища, солому и прочее. «Всё это они выполняли беспрекословно, но при исполнении всего этого редко кто из хозяев мог заняться полевыми работами, как по неимению свободного времени, так и потому ещё более, что не всегда оставалось целым домашнее имущество... Вследствие этого татары этих деревень почти не занимались полевыми работами, хлеб редко у кого был, сена и соломы почти ни у кого не было, и урожай был весьма плох, и в довершение всего в этих деревнях стали свирепствовать холера и тиф» (Маркевич, 1905. С. 81). Не хватало и рабочего скота: в мае 1855 г., то есть до окончания войны, «более 2/3 бывшего в Крыму количества скота уже не существовало». Основной причиной этому была подводная повинность, потребовавшая в 1854 году 347 520, а в 1855 г. — 349 458 подвод с лошадьми (ук. соч. С. 114). Абсолютное большинство этих лошадей было безвозвратно утрачено. Но дело было не только в подводной повинности. Подвергалось настоящему разгрому сельскохозяйственное имущество, включая постройки. Особенно вредоносным было разрушение колодцев, восстановление которых требовало больших трудов и времени, а вода была нужна постоянно (особенно в сухое лето 1885 г., когда по этой причине тоже пало много скота). «Солдаты причиняли у колодцев много вреда: рубили канаты, бросали бадьи в колодец, забирали приготовленный [для ремонта колодцев] материал... Татарский надзор был недействителен, их прогоняли», — факт совершенно необъяснимый, так как от этого страдали в равной мере и сами российские войска. Но мало ли необъяснимого случалось и случается в русской действительности! «Погонщики подвижных магазинов, в какой-то непонятной злобе на татар забрасывали близ деревень Борак-Эли и Чуюнчи камнями колодцы, а при встрече татар в поле избивали их плетьми, ...забирали для топлива плетни, водопойные корыта, срубы колодцев, скашивали, где только находили, траву, грабили крестьян, производили буйства». После того, как уничтожались срубы, «глубокие колодцы засыпались» сами собой. В то же время было уничтожено огромное количество садов, кормивших в предгорном и горном Крыму массу крестьян: только в Таш-Басты (Бахчисарайского уезда), где «деревья были самых хороших сортов... их вырубили на 30350 рублей, [даже оценивая] по самым умеренным ценам». (Маркевич, 1905. С. 155—156). Наконец, имели место и тяжёлые страдания чисто нравственного характера, без особой нужды причинявшиеся русской администрацией коренному народу. Уже упоминавшийся выше предводитель Перекопского дворянства С.Х. Лампси, родившийся в переселенческой семье, выросший в одном из чисто татарских уездов и потому прекрасно знавший крымскотатарскую психологию, полагал в своей Записке главе Государственного совета князю И.В. Васильчикову, что «при изыскании причин необходимого (то есть неизбежного. — В.В.) переселения Крымских Татар за границу... причины, побудившие обширное население оставить родные поля, гробы отцов своих и свои пепелища, решиться на добровольное разорение себя» заключались далеко «не в преимуществах, какими должны были пользоваться Татары Крымского полуострова». Эти обещанные при аннексии, но не дарованные крымцам льготы «не могли иметь никакого влияния в этом случае, точно также как и всякие материальные расчёты» (РГИА. Ф. 651. Оп. 1. Д. 471. Л. 1). То есть, по мнению степного помещика, проблема была гораздо глубже. С.Х. Лампси полагал, что здесь «прежде всего следует обратить внимание на нравственную сторону этого дела и тогда искать других причин, которые могли быть только слабым вспомогательным орудием самой главной мысли, скрывающейся глубоко». Автор считал, далее, что непосредственным источником катастрофы стали чиновники, полагавшие, «что Татары — вредный для нашего государства народ» и подготовившие в 1856 г. по сути шовинистическое Циркулярное предписание Таврической Палаты государственных имуществ — документ, в котором коренной народ открыто ставился в неравноправные условия по отношению к русским и иностранным переселенцам, по сути объявлялся народом второго сорта. Экземпляры предписания были разосланы во все уезды губернии, где попали в руки и без того антитатарски в большинстве своём настроенных волостных голов, сельских старшин и писарей, при том что «переписка с этими местами и лицами постоянно путала дела, искажала правильную цель». И можно было лишь догадываться, «с какой силою, — как писал современник, — ворвались они в слух и чувства давно испуганного Татарина, испуганного особенно последнею войною, когда он видит высылку его единоверцев в Великорусские губернии, откуда они потом не возвращаются и переселение вовнутрь Крыма находящихся на 25 вёрст расстояния от морских берегов». Аутка. Литографированный рисунок Берндта и Бернара. Воспоминание, 1869 «Что Татары доброй и непорочной нравственности и в этом отношении могут стать выше некоторых цивилизованных народов. Ваше Сиятельство найдёт много подтверждений... [но против них был принят ряд] мер стратегического расчёта и если сказать, что всё это не оскорбительно глубоко народной гордости, то [это] будет также несправедливо, как то, что Татары оставили Крым [только] будто бы вследствие обременительных повинностей... помещикам. Это пущена мысль людьми, не понимающими, что [именно] постепенно подготовлялось в течение многих лет, чему дала сильный толчок последняя война, и что должно было случиться так или иначе при направлении положений, независимых от местных условий» (РГИА. Ф. 651. Оп. 1. Д. 471. Л. 1 об. — 3). То есть, распоряжений, разработанных не местной администрацией, а спущенных сверху, возможно из губернского управления в Одессе. Обо всех этих издевательствах и насилиях российской администрации и армии, становилось известно в Петербурге, причём довольно скоро после того, как они свершались. Как выше указывалось, о том же неплохо знали и зарубежные журналисты, а поскольку материалы эти были опубликованы, то следовало думать, как сохранить более или менее приличное лицо в европейском обществе. О срочности политического макияжа говорит тот факт, что первые меры были приняты едва только был подписан долгожданный мир (конец марта 1856 г.). Но меры эти были своеобразны, как всё, что исходило из Петербурга в отношении Крыма. Прежде всего, их целью являлась не действительная помощь народу, перед которым Россия снова сильно провинилась. Очевидно, была поставлена задача именно замаскировать эту вину, временными акциями заставить крымских татар (и европейскую публику) забыть о недавнем грехе великороссов, или хотя бы снять остроту этой проблемы. Конкретное доказательство сказанному: на основании Отзыва Министерства внутренних дел жителям г. Симферополя как пострадавшим во время военных действий было предоставлено пособие по 22,3 руб. в год, а также свобода от выплаты жилищной повинности на протяжении 6 лет. Но вот прошло 4 года после заключения мира, и в 1860 г. было объявлено, что это была ошибка, и что пособие отменено, а неуплаченную повинность владельцам квартир было предложено вернуть государству (Левицкий, 1882. С. 609). Не только это, но и другие материальные обязательства государства также остались невыполненными при всей их бесспорности и гарантированности. Держава так и не вернула своих долгов тем же симферопольцам, а именно деньги за съём домов под госпитали военного времени. И это стало ясно сразу, уже из «льготного» законодательства для поражённого военной разрухой Крыма. Казалось бы, святое дело — смягчить подати для единственной губернии, разорённой, по сути, имперскими амбициями дотла. Но и здесь законодатели не удержались, не утерпели, и эти законы оказались проникнутыми подчеркнуто национальной дискриминацией. Её смысл был прозрачен во многих законоположениях и актах (мы коснемся их позже), но первой по времени стала никем так и не разъяснённая разница в послевоенном снижении налогов. Для русских, чьи хозяйства входили в зону военных действий, с 10-рублёвого (в среднем) подушного налога делалась скидка в 7 руб., ас крымских татар — всего лишь 1,4—1,7 руб., причём эта разница никак не объяснялась (Гольденберг, 1883. С. 71). Другими словами, тяготы с разорённого татарского хозяйства оставались практически прежними. Абсолютно прежними оставались оброчные и иные виды выплат татар частным владельцам земли (или помещикам), которых никто не обязывал как-то снизить поборы с пострадавшего во время войны коренного населения. Барщина во время страды, когда в собственном хозяйстве дорог каждый час, достигла неимоверных «30, 40, 50 и более дней в году». И это не говоря о совершенно уж произвольном помещичьем обложении, когда землевладельцы, «независимо от денег и отбывания различных повинностей, обложили женщин (выделено мной. — В.В.) известным сбором, яйцами, нитками, птицею, и проч., а потому нет почти никакой возможности определить... величину сборов, производимых помещиками... Есть даже помещики, взимающие деньги за переезды через их дорогу. Это как бы дорожные заставы...» (Левицкий, 1882. С. 614, 617). Были и другие поборы, формально не санкционированные властями. О вымогательстве казаков и солдат говорилось в предыдущей главе, но это было не всё. По-прежнему, уже в мирное время, искали и находили старое, ржавое холодное оружие (а у какого крымца не хранился дедовский пычак!), виновного тут же ковали в кандалы. Но затем уже не высылали, как раньше, а требовали выкуп с родственников, и тут сумма, по сравнению с простым арестом, резко возрастала. Для её выплаты приходилось делать долги, причём немалые, что совершенно уж подрывало и без того разрушенные едва закончившейся войной хозяйства. По всем этим причинам «сами же бежавшие объясняли [эмиграцию] обезземеливанием их, притеснением и обременением налогами» (Мартьянов, 1887. С. 2). Появились и новые, уже послевоенные денежные отягощения. С 1859 г. с крымских татар впервые стали требовать пошлину за пользование лесом или лесными отходами вроде хвороста или валежника. Мало того, что стали ловить и облагать этой податью крестьян, застигнутых в лесу за сбором подножного топлива, но её наложили на всех крымских татар, проживающих в лесной местности «на общем основании, не обращая никакого внимания на то, пользуется или нет лесом какой-нибудь татарин». Далее, широко практиковался «захват или загон скотины, пасущейся в казённых лесах, с тем, чтобы сорвать с бедняка штраф, доходящий до 1 р. и более с каждой головы» (Левицкий, 1882. С. 611, 617). Такая практика применялась только в Крыму, будучи совершенно неизвестной в соседних Болгарии, Турции или Румынии, что, между прочим, было известно буквально всем, ведь крымские татары постоянно переписывались с родственниками и друзьями, оказавшимися в этом, весьма тогда ближнем, зарубежье. Немаловажное значение имело для малоимущих татар новое ужесточение упоминавшегося выше запрета на содержание коз. Закон, принятый в конце 1830-х гг., был дополнен Положением Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора № 3383 от 14.04.1850 г. Согласно этому акту, дозволялось иметь коз в определённой пропорции: 2 головы на 100 голов овечьей отары. Такое правило выглядело прямым издевательством, ведь народ держал коз не от хорошей жизни, они были достоянием беднейшего населения, тех, кто не мог себе позволить приобрести и содержать даже десяток овец, не говоря уже о сотенных отарах. Козы были спасением тех, кто и единственной коровы не имел5. Тем не менее все козы свыше этой квоты подлежали ликвидации после 1 июня 1851 г.: «невыведенные козы будут все непременно истребляемы или проданы с публичного торга, а вырученные деньги причислять к сумме земского сбора» (РГИА. Ф. 387. Оп. 2. Д. 23322. Л. 26). Упомянутое «истребление» гладко не проходило. Когда лесная стража и лесничие «преследовали коз», вспыхивали острые конфликты. В Ускюте, «где всё население, а особенно женщины с крыш своих домов бросая в них каменья, вызывали ружейную оборону», были раненые с обеих сторон. Наказанию при этом подлежали, естественно, крымские татары, но их в конце концов простили «в уважение полного раскаяния и обещаний поселян покориться требованию об уничтожении своих коз» (РГИА. Ук. дело. Л. 15). Нужно заметить, что и «козья» проблема была напрямую связана с эмиграцией. У людей отнимали возможность полноценного питания их детей — и у крымцев просто не оставалось иного выхода. Министерство Государственных имуществ, получив из Крыма жалобы, датированные 30 мая, 6 и 20 июня 1861 г., касавшиеся крымскотатарских коз, приказало Департаменту Сельского хозяйства немедленно решить этот вопрос, как имеющий самое непосредственное отношение к обезлюживанию губернии в результате вынужденной эмиграции беднейших слоёв коренного населения (РГИА. Ук. дело. Л. 30—31 об.). С лесом была связана и новая, уже государственная барщина. После того, как казна отмежевала часть крымского леса, крымским татарам была предложена известная плата за его использование. Те, по бедности, отказались от такой «привилегии». О том, что произошло дальше, видно из одной из жалоб в столицу. Невзирая на этот отказ, «для окопки канавами стали гонять татар за 3, 4, 30, 40 и 80 вёрст от дома. Эта тягостная барщина стоит татарам при исполнении её натурою, с каждого дома, в котором считается по ревизии 4 души, до 8 р. в год, так что домохозяин, не пользующийся ни казённою землёю, ни казённым лесом, уплачивает до 27 рублей в год разных налогов и податей. Вряд ли существует где-либо такие обременительные налоги и подобного рода барщина... Справедлива ли эта логика или нет — вопрос не в этом. Дело тут идёт о положении татар, а в этом отношении нельзя не согласиться, что управление государственных имуществ сделало всё, чтоб быть ненавистным татарам... и чтоб расширить до пределов... стремление татар выселиться из Крыма» (РГИА. Ф. 387. Оп. 2. Д. 23322. Л. 611—612). Только лишь эта повинность обходилась крестьянам весьма недёшево, но тогда же, в конце 1850-х гг., была введена ещё одна, строительная повинность. Горных татар обязали подвозить строительные материалы и оплачивать труд рабочих, возводивших дома для лесников и лесной стражи, в чью обязанность, между прочим, входило не допускать тех же крымских татар в лес. Здесь злоупотребления творились администрацией прямо на глазах крестьян: «На постройку домов полесовщикам мы свозили из далёких мест, отстоящих с лишком на 6 миль, камень, лес, песок и другие материалы, которых не употребив в дело, начальство распродало с торгов, [мы] также представили известь и деньги на нанятое работников...» (РГИА. Ф. 387. Оп. 2. Д. 23322. Л. 3). Понятно, что и деньги, собранные на несостоявшееся строительство, также достались чиновникам. Все эти новые поборы доводили крымских татар, людей, известных своей рассудительностью и спокойствием, до того, что они решались на вовсе, казалось бы, несообразные поступки. Так, перед самой эмиграцией жители ялтинских пригородных деревень Аутки, Ай-Василь и Дерекой, имевшие собственные земли (стоившие даже в тех условиях до 500 руб. десятина), пытались отдать их городу, «дабы только перечислиться в мещане и тем избавиться от толпы чиновников и сопряжённого с этим обременения подводами, квартирами и другими требованиями. По той же причине поселяне Алушты просят об обращении этого местечка в город, а их самих в мещане. Страшно подумать, что над каждым татарином, как меч над головой висит произвол и прихоть 34 человек разного рода начальства, которое не только не удовлетворяет никаким просьбам и не ограждает его от притеснений, а напротив того, само ему причиняет тьму обид и оскорблений» (Левицкий, 1882. С. 617—618). Как видно из приведённой цитаты, речь шла, конечно же, исключительно о крымских татарах. Остальной Крым жил более или менее спокойно и в послевоенной суматохе дотаций и послаблений даже богател. Если это не дискриминация коренного населения, то для её признания оставалось ждать только разбудившего наконец-то мировую общественность геноцида. А до того к происходящему в Крыму с коренным населением, остальные россияне были, глухи. Как обычно. Как и сейчас. Со временем всё более заметной становилась дискриминация и в возмещении прямых военных убытков, которые мирное население потерпело от российской армии. Выше говорилось, что солдаты и казаки вели себя в Крыму как в завоёванном крае, беспощадно уничтожая движимое, недвижимое имущество и скот. После войны государство стало возмещать стоимость ликвидированных таким образом строений, давая за каждый разорённый дом по 24,5 руб. серебром (это меньше, чем обычно требовали вымогатели за одного человека, то есть от 30 до 50 рублей). По ценам 1850-х гг. этих 24 рублей было недостаточно «не только для того, чтобы построиться окончательно, но даже и на покупку лесного материала, необходимого для возобновления разрушенных строений. Впрочем, — отмечал современник, — маловажность или незначительность суммы не есть ещё то, на что жалуются татары; если они недовольны, то это потому, что всякий раз, когда дело шло о вознаграждении какого-нибудь жителя нетатарского происхождения, пособие или ссуда были всегда гораздо значительнее» (Левицкий, 1882. С. 606—607). Но были случаи и прямого обирания, не прекратившегося с окончанием военных действий. Ещё в начале лета 1856 г. крымскотатарским крестьянам была выдана ссуда семенами. Её возвращение было истребовано уже через полтора года, в 1858 г. Но большинство крестьян за столь краткий срок не могло собрать достаточный для возврата ссуды урожай: часть — по причине разгрома хозяйства и отсутствия рабочего скота, часть — вообще не успев вернуться на старые места проживания после их перемещения от береговой полосы вглубь полуострова или из-за Перекопа. Но и это не всё — с них потребовали возврата ссуды с 20%-й и даже 30%-й надбавкой (Гольденберг, 1883. С. 72). Понятно, что для отдачи высеянного или давно съеденного хлеба беднейшим крестьянам пришлось влезть в беспросветную долговую кабалу. Выше упоминалось, что совершенно обнищавшие массы крымскотатарского крестьянства были доведены в годы войны до того, что были вынуждены побираться — едва ли не впервые в истории Крыма. Массовое нищенство не прекратилось и в мирное время. После ухода неприятеля дети и взрослые бродили по оставленным лагерям и бивакам союзников, собирая брошенные вещи, а то и кое-какой корм для отощавшего от всеобщего разгрома угодий скота: «Байдарские и другие татары, разъезжая по местам, где стояли лагери союзников, собирают там разные негодные вещи, в том числе матрацы с соломой». Потом власти и этот «промысел» запретили (Маркевич, 1905. С. 225). Не легче была ситуация, сложившаяся на заперекопской территории бывшего ханства. К этому времени остатки ногайского населения, ранее ведшего хозяйство кочевого типа, окончательно осели в Бердянском, Мелитопольском и Днепровском уездах. «Незнание законов, страх перед властью, полицейские запугивания делали ногайцев жертвой самой беззастенчивой эксплуатации со стороны мелкой земской администрации и превращали их жизнь в ад» (Сергеев, 1913. С. 201). Привычной стала картина, когда любой чиновник местного земства, проигравшись, к примеру, в карты, «уезжал в ногайские селения собирать на покрытие проигрыша выдуманный им самим налог на [курительные] трубки, на коней серой масти и т. д.» (Там же). Вот так крымские татары и были доведены до того предела, за которым жизнь становилась невозможной. Известно, что крестьяне всего мира держатся за землю до последнего, противясь соблазну переезда даже в соседний город, какие бы это выгоды ни сулило. Упорно цеплялись за землю и коренные крымчане, пронеся эту верность наследию предков сквозь все издевательства и унижения. Однако теперь их ждала неминуемая смерть. И всё же они медлили два-три года, продавая жалкое имущество, нанимаясь батраками на чужую землю, нищенствуя, и всё же явно надеясь на какой-то просвет впереди. Но вот весной-летом 1859 г. в Крыму появились выселяемые правительством закубанские горцы. Большинство из них ранее были подданными Гиреев, которым империя с готовностью предоставила пароходы для эмиграции в Турцию. «Мы верно служили русскому царю, — говорили некоторые из них, указывая на свои медали и шашку, — а он нас гонит! Вот мы и едем к своему государю турецкому султану». Их были многие тысячи, далеко не все успели уехать из-за начавшихся зимних штормов на море и были вынуждены остаться в Крыму до весенних месяцев 1860 г. Они много общались с крымскими своими единоверцами, много беседовали с ними длинными зимними вечерами. О чём — легко догадаться. «Те невольно задумывались о своём положении — не предстоит ли и им насильственное выселение? Никто не трудился переубеждать их; напротив, сама администрация довольно прозрачными намёками поддерживала их опасения, имея в виду воспользоваться имуществом, которое те должны будут покинуть» (Гольденберг, 1883. С. 73). Тогда же объявились беженцы и за Перекопом. Около 16 000 закубанских ногайцев, двинувшихся в Турцию, временно остановились в Бердянском и Мелитопольском уездах, что вызвало среди местного населения ту же реакцию, что на полуострове. Кроме того, каких-то «два отважных эфендия», возвратившихся из Мекки через Стамбул, «уговаривали ногайцев переходить в Турцию, уверяя их, что русское правительство намерено перевести всех ногайцев в отдалённые северные губернии и там обратить их в христианскую веру» (Сергеев, 1913. С. 201 — 202). Слух об этом мигом облетел все ногайские селенья по той причине, что он выглядел вполне правдоподобно — ранее, как мы помним, российские власти неоднократно прибегали к насильственному переселению ногайцев. Всего этого было бы «с верхом» достаточно, чтобы искать спасенья за рубежом, но для такого решения нужен был какой-то последний толчок. Его и ощутили крымцы в новой, и оттого особо действенной форме дискриминации и шовинизма. Теперь власти действительно коснулись самого дорогого для любой нации той эпохи — религии и родного языка. Как раз в этот переломный момент, в 1859 г., началось усиленное внедрение в крымскотатарские массы русского языка. «Не странно ли такое предприятие в минуту, когда все усилия местного начальства клонились только к тому, как бы выжить татар из России?» — восклицает современник, и мы не можем ему возразить. Действительно, дело шло к просвещению по-русски, к приобщению к русской культуре людей, которых русские же лишили буквально всего, от хлеба насущного, до их родной культуры. И тут уж не приходится пенять на каких-то фантастических «турецких мулл»6, которые якобы начали распространять слухи о том, что, начавшись с имперского языка, дело пойдёт (и уже идёт) к навязыванию имперской же религии. Особенно после того, как по всему Крыму стал распространяться массовым тиражом распечатанный и вроде бы никакого отношения к крымским татарам не имеющий Устав «Общества распространения православия за Кавказом» — памятник, известный своей тупой ненавистью к исламской культуре вообще, и к тюркам в частности. Да и пришлые тюрки с Поволжья или Кавказа, где давно уже практиковалась насильственная христианизация, бывали в Крыму и многое могли порассказать. Так жители Мамадага (северный берег Сиваша), не могли не верить человеку, чьи ближайшие предки прошли этот горький путь: «Это было ужасное время. Кончилась война и всевозможные слухи потрясали душу: проезжий казанец-татарин рассказывал, как их дедов крестили силой, и темнело у всех от этого рассказа в глазах» (Медиев, 2007. С. 12). Итак, Крым, некогда бывший благословенной обителью истинной веры (дар аль-ислам), вот-вот должен был превратиться в новый очаг тёмной, неправой веры, в область нечистых гонений и войн (дар аль-харб). Татары, всегда трепетно относившиеся к детям, не могли не почувствовать своей великой ответственности за новые поколения, которым суждено было появиться на свет и прожить жизнь в дар аль-харбе. Немудрено, что в свете этой страшной угрозы именно соседняя мусульманская Турция стала представляться каким-то светлым убежищем, новой Меккой для крымских правоверных. И движение за переселение на исламскую землю получило смысл всеобщей душеспасительной хиджры. Конечно, столь мощному влечению можно было противопоставить разумные гарантии неприкосновенности религиозных традиций крымских мусульман; надвигающуюся катастрофу и теперь ещё можно было предупредить. Но администрация края не желала или не могла по своей чиновничьей тупости рассеять обоснованные опасения массы крымских татар. Мы не знаем даже, не были ли эти слухи (как считают некоторые авторы, напр. Никольский, 1929. С. 25) рождены в глубинах имперских кабинетов, а то и во дворце Александра II7. Известно другое: новые землевладельцы, помещики и дельцы-спекулянты, опасаясь, что хотя бы часть крымских татар всё же выживет на своей земле и даже со временем получит права на владение ею, «стали объявлять татарам, что более не желают иметь их на своих землях, и требовать, чтобы они выселялись, куда пожелают, так как они люди свободные, не крепостные... [и это] окончательно убедило некоторых татар, что они безвозвратно лишились земель, которые они считали своими» (Левицкий, 1882. С. 615). Так, в Феодосийском уезде произвольные повинности, загон или захват скота переселенцами стали настолько невыносимыми, что заставили крымскотатарских крестьян прибегнуть к последнему (перед эмиграцией за рубеж) выходу, а именно, просить «наделить их землёй в северных уездах губернии (то есть за Перекопом. — В.В.), из приписанных ногайцам... В этом им было отказано предписанием департамента сельского хозяйства от июня месяца 1859 г. с предложением, если пожелают, получить надел земли, то в Оренбургской губернии. Понятно, что такое неожиданное предложение... будучи сделано в минуту, когда татары сознавали своё безвыходное положение и идея о переселении сделалась у них почти общею, могло только усилить движение и уверить татар, что правительство имеет действительное намерение изгнать их из Крыма... хотя большая часть ещё колебалась и не приступала к выполнению этой пагубной для края меры» (Левицкий, 1882. С. 618). То же самое, по сути, делали своими прозрачными намёками местные чиновники, они раздували тревогу татар, рассчитывая погреть руки на всенародном исходе, оформление которого не минует их контор. Итак, струна всенародного напряжения натянулась в начале рокового 1860-го до предела. Теперь только от правительства империи зависело, ослабить ли её, или же, просто бездействуя, дожидаться пока лопнет, наконец, великое крымскотатарское терпение, после чего уже никто и ничто не сможет остановить тронувшуюся с места лавину. В этот решающий момент в последний раз прозвучало трезвое, обоснованное предупреждение о катастрофе, которая неминуема в случае новой Великой эмиграции: «Переселение татар лишит государство около 300 000 смирных, кротких, покорных подданных, исправных плательщиков податей. Что до самого края, то он вконец и навсегда разорится. Татары — единственная рабочая сила полуострова; в их руках сосредоточена торговля съестными припасами, дровами — словом, всем необходимым для жизни. С отсутствием татар города и сёла опустеют, поля заглохнут, лавки и базары закроются. Кто станет обрабатывать землю помещиков? Откуда возьмут и они, и остальное население — хлеб, овощи, мясо? Придётся умирать с голоду, мёрзнуть без дров, скитаться по необъятным просторам Российской Тавриды, обращённой в пустырь; целая страна убудет из списка живущих». Так писал анонимный «Консерватор» накануне катастрофы (Цит. по: Вестник Европы. 1883, № 11. С. 77). Но пророческий голос, в точности предсказавший недалёкое будущее Крыма, никем в огромной империи услышан не был... Примечания1. «Боязнь перед возмездием» — это нерусский язык, допустима «боязнь возмездия». Впрочем, неправильная речь была особым шиком среди штатных агентов НКВД, к которым, как известно, принадлежал историк П. Надинский. 2. Одно из них — обязанность имамов Крыма представлять в Полицейское управление перед своим назначением так называемое «Клятвенное обещание», содержанием своим по сути соответствовавшее воинской присяге тех лет. Учитывая миролюбивые крымскотатарские традиции, такой военно-дисциплинарный режим был попросту оскорбителен. Тем не менее положение об этой процедуре сохранялось для Крыма на протяжении всего XIX в., хотя текст его и менялся. В 1880 г. он звучал так: «Я, нижепоименованный, обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом, перед почтенным Кораном в том, что хощу и должен Его Императорскому Величеству своему истинному и природному Всемилостивейшему Великому Государю Императору... верно и нелицемерно служить и во всём повиноваться, не щадя живота своего, до последней капли крови...» (Цит. по: Абдуллаев, 1999. С. 4). 3. Один из современников войны записал: «От всякого рода притеснений многие татары уезда... убегали в Евпаторию, а всё своё хозяйство... бросали на произвол судьбы. Мне приходилось посетить некоторые брошенные аулы. Вид их был очень жалкий. Помню, я проезжал через один из них. Уныло стояло 20—30 хат, нигде не видно было живой души. Тишина мёртвая, разве дворняжка где-то залает или жалобно завоет... всё говорило о том, что здесь не один, не два человека, а вся деревня была на ногах, все собирались спешили, суетились и все сразу ушли. Чуланы и ямы были завалены зерновым хлебом» (Крым, 1930. С. 109—110). 4. Здесь, помимо прочего, интересна формулировка о разрешении коренным крымчанам селиться где угодно, кроме Крыма. Как известно, почти аналогичный запрет советского времени о бывших ссыльных также долго не снимался, в том числе и «реабилитирующими» указами 1967, 1972 и 1974 гг. Такая уж с царских времён сложилась традиция... 5. Из прошения крестьян Биюк-Ламбата, Капсихора, Даг-Бахчели и Шелена: «Нас заставляют продать наших коз, от которых добывали для прокормления своих семейств: мясо, молоко, шерсть и кожу, и воспретили вовсе содержать коз, тогда как почва земли у нас гориста и негодна для другой отрасли скотоводства, и с тех пор мы обеднели... 4 козы стоют не более 8-ми рублей, а между тем взамен коровы, которую по бедности не всяк может иметь, составляют почти единственный способ пропитания семейства с малолетними детьми» (РГИА. Ф. 387. Оп. 2. Д. 23322. Л. 7). 6. Первые слухи об этом идеологически-политическом десанте, многократно потом умноженные трудами советских авторов, появились одновременно со Второй эмиграцией. Говорили, упорно говорили имперские патриоты-газетчики о том, что «будто бы в окрестностях Керчи показались какие-то прибывшие из Турции духовного звания лица, призывающие особым воззванием на арабском языке татар к выселению из Крыма, однакож, как оказалось впоследствии, никто этих людей не видал, а потому сомнительно даже, чтобы вышеупомянутое воззвание или прокламация была действительно прислана из Турции» (Левицкий, 1882. С. 622). Скорее всего, это было даже не произведение «какого-нибудь местного фанатика», а обычная провокационная фальшивка российских тайных служб, тем более, что «прокламации эти были напечатаны на бумаге, фабрикованной в России» (Там же). И это уже не говоря о том, что именно в начале кавказско-крымского переселения турецкое правительство, абсолютно не заинтересованное в массах новых, беспокойных, а, главное, нищих кавказцев, а потом и крымцев, настоятельно просило Петербург, «чтобы это переселение было приостановлено и не разрешалось без предварительного соглашения обоих правительств» (Там же). 7. Приведём официальный документ, подписанный министром государственных имуществ, графом П.Д. Киселёвым 22 июня 1856 г.: «Господин военный министр от 18 сего мая уведомляет меня, что государь император по всеподданнейшему докладу... генерал-адъютанта Лидерса о переселении татар из Крыма в Турцию, высочайше соизволили отозваться, что нет никакой причины налагать какое-либо препятствие тайному и даже явному переселению крымских татар в Турцию, а напротив того, надлежит рассматривать представляющийся в настоящих обстоятельствах случай к их добровольному переселению весьма благоприятным для освобождения края хотя от этого вредного населения». И ещё один, не менее официальный документ, датированный 02.12.1860, из докладов Новороссийского генерал-губернаторства: «Его Величество изволит смотреть на выселение их (то есть крымских татар. — В.В.) как на факт благоприятный потому, что они не способны к земледелию, развитие и совершенствование которого в Крыму весьма желательно» (Цит. по: Озенбашлы, 1926 «а». С. 79, 91).

|

Столица: Симферополь

Крупнейшие города: Севастополь, Симферополь, Керчь, Евпатория, Ялта

Территория: 26,2 тыс. км2

Население: 1 977 000 (2005)

Крупнейшие города: Севастополь, Симферополь, Керчь, Евпатория, Ялта

Территория: 26,2 тыс. км2

Население: 1 977 000 (2005)