|

Путеводитель по Крыму

Группа ВКонтакте:

Интересные факты о Крыме:

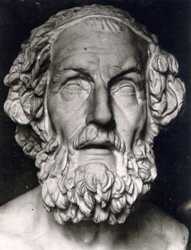

Согласно различным источникам, первое найденное упоминание о Крыме — либо в «Одиссее» Гомера, либо в записях Геродота. В «Одиссее» Крым описан мрачно: «Там киммериян печальная область, покрытая вечно влажным туманом и мглой облаков; никогда не являет оку людей лица лучезарного Гелиос». |

Главная страница » Библиотека » В.Е. Возгрин. «История крымских татар»

4. Дело Сейдамета из ТаракташаКак говорилось выше, Великая эмиграция крымских татар, связанная с Крымской войной 1853—1856 гг., значительно сократилась к 1863 г. Впрочем, позднее она несколько раз возобновлялась, хоть и не в прежних размерах. Как правило, эти всплески имели внешние причины. Ими могло стать очередное обострение антимусульманской истерии в империи, новые непосильные налоги или сгоны с земли, очередные слухи о насильственном крещении и т. п. И даже отдельные факты необычно жестоких судебных преследований крымских татар. Одним из таких дел стал судебный процесс в Феодосии, шедший над четырьмя таракташскими крестьянами в период с лета 1866 г. по начало 1868 г. включительно1. Это дело уже в XIX в. заслужило особое внимание историков и публицистов, поскольку в нём, как океан в капле воды, отразились и старые антитатарские традиции, и новые веяния, предвещавшие обострение гонений на коренной народ Крыма, чей черёд наступит всего через десяток лет. Поиски материалов того давнего процесса велись давно, последний раз они возобновились в 1990-х гг., но, по ряду объективных причин, были практически безуспешными, — мне удалось найти лишь несколько разрозненных документов второстепенного значения. Ни в Феодосии, где слушалось дело, ни в Симферополе, где отложился основной массив судебной документации Крыма XIX в., этих материалов не было по той причине, что следствие и ведение процесса были переданы в юрисдикцию полевого суда Одесского военного округа. Но и в Одессе искать эти материалы оказалось делом бесполезным, так как уже в феврале 1868 г. их переслали в столицу империи. В Санкт-Петербурге они какое-то время хранились в Канцелярии Аудиторского департамента Военного министерства (Второй стол, дело 264). Затем их передали в Первое отделение Главного Военно-судного управления империи, где находились дела, почти исключительно касавшиеся крупных служебных преступлений, совершённых чиновными лицами. Поскольку простые крестьяне к этой категории подданных не относились, то объяснение может быть, единственно, в стремлении властей максимально засекретить документацию — по причине нежелательности её огласки в будущем. Впрочем, с течением времени и в Петербурге де́ла не оказалось: сравнительно недавно, уже в XX в. оно было отправлено в Москву. Здесь, в Российском Государственном Военно-историческом архиве (РГВИА) оно и хранится до сих пор, никем до недавнего времени не исследованное и даже не востребованное2. Но перейдем к сути дела. Одним из действующих лиц народной трагедии был настоятель Кизилташского монастыря, что близ Судака, игумен Парфений. Этот человек, по общему мнению, «лишь по недоразумению носил монашескую рясу» (Чеглок, 1910. Вып. II. С. 66). Он более походил на помещика из отставных офицеров или оборотистого управляющего крупным имением, так как занимался не столько спасением душ, сколько хозяйственными и социальными проблемами всей округи. Горе было местным татарам, которых ему удавалось нанять — святой отец редко когда честно платил им всё заработанное. Но он ещё и затевал тяжбы с этими бедняками по владельческим правам на их земли, предъявлял свои претензии и на древние общинные пастбища. Особенно неотступен был игумен в случае, если такие участки, как правило, крошечного размера, граничили с обширными монастырскими угодьями. Очевидно, не стоит объяснять, отчего он постоянно свои процессы выигрывал. Судьи были, во-первых, русскими, во-вторых, православными — как могли они не сочувствовать авторитетному, оборотистому и зажиточному настоятелю? Для выколачивания из крестьян тяжким трудом заработанной копейки игумен в последние годы жизни стал писать доносы на крымцев, которые якобы рубили монастырский лес. Более того, он стремился завладеть недвижимостью и соседних помещиков, которые не всегда находили в себе мужество противостоять интригам властного монаха. Они уступали ему, не доводя дела до суда; по его доносам немало управляющих соседних экономий потеряло места и т. д. Короче, о. Парфений сумел возбудить к себе ненависть всех соседей: как крымских татар, так и русских, да и армян-арендаторов тоже. Поэтому когда 22 августа 1866 г. неизвестные злоумышленники застрелили его на лесной тропе между Таракташем и Кизилташской обителью, никто особенно не удивился, к этому дело и шло. С другой стороны, судебное следствие занялось убийством весьма серьёзно. Вскоре нашёлся некий Якуб Сале, местный крестьянин, который сообщил другому татарину, Ибраму, что он якобы не только был свидетелем убийства, но и помогал убийцам, жителям соседнего Таракташа, скрыть следы преступления (убийца или убийцы пытались сжечь труп Парфении). Ибрам сочинил и подал в полицию донос. После этого следствие, ведущееся местным управлением Министерства внутренних дел, вступило в свою заключительную стадию. Оно длилось до 14 ноября того же года, когда из Первого отделения Департамента исполнительной полиции на имя Военного министра империи было отправлено отношение за № 4249. В нем директор департамента сообщал, что обратился к Новороссийскому генерал-губернатору «с просьбой об исходатайствовании назначения над убийцами Игумена полевого военного суда», и просил соответствующего распоряжения. Причину столь неожиданного поворота хода следствия он излагал таким образом, что вина трёх крестьян уже (то есть до суда!) доказана, и военно-полевой суд нужен, поскольку Начальник Таврической губернии опасается, «чтобы убийцы, при суждении их обыкновенным уголовным судом, не избегли заслуженного наказания» (РГВИА. Ф. 801. Оп. 92. Д. 23. Л. 2). На самом же деле военный суд, очевидно, был признан необходимым по причине дисциплинированности судей в погонах. Приговор должен был стать острасткой аборигенам на долгие годы, поэтому требовалась показательная его жестокость. Далее дело безвестных таракташских татар поразительно быстро пошло в самые высокие инстанции. Уже через неделю шефом полиции лично был сделан по этому поводу доклад самому императору. Александр II, одновременно получивший соответствующее ходатайство Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора П.Е. Коцебу, а также ознакомившийся с отзывом военного министра, «высочайше повелеть соизволил: виновных в убийстве... татар предать военному суду по полевому уголовному уложению с предоставлением права окончательной конфирмации по сему делу Командующему войсками Одесского военного округа». Об этом директор полицейского департамента сообщал военному министру 22 ноября 1866 г. отношением № 4393 (РГВИА. Ук. дело. Л. 4), и дело поднялось на новую, более крутую военно-бюрократическую спираль. Нужно сказать, что имена крымских крестьян, ставших в столь краткий срок известными первым лицам огромной державы, позднее были искажены авторами, касавшимися этой истории. Очевидно, это было неизбежно, так как они могли опираться только на материалы прессы, корреспондентами которых были не всегда добросовестные газетчики. К сожалению, их ошибки невольно повторил и заслуживающий всяческого уважения за свою точность и объективность известный русский писатель, крымский просвещенец Евгений Марков в своих знаменитых «Очерках Крыма». Поэтому имеет смысл перечислить, наконец, истинные имена таракташцев, затянутых судебной машиной, причём в том порядке, как они проходили по многочисленным официальным документам. Сеид-Амет-эмир Али-оглы повсюду упоминается первым. Неизвестно по какой причине, ведь самого акта убийства, а значит, и его главного или даже единственного исполнителя не видел никто, в том числе и свидетель Якуб Сале. По не совсем ясной причине только Сеид-Амет стал и героем известной народной песни, хотя не был единственной жертвой той давней трагедии. Вторым звучит имя Сеид-Ибрама Сеид-Амета-оглы, третьим — Эмир-Усеина Абдрамана-оглы. Позже к троим подозреваемым (точнее — осуждённым, как они проходили по большинству документов департамента полиции) был причислен четвёртый, их земляк Сеид-Мемет-эмир Али-оглы (Одесский военный округ, Рапорт военному министру № 6633 от 31 июля 1867 г. — РГВИА. Ук. дело. Л. 7—7 об.). Итак, следствие длилось уже почти год. За это время от арестованных и содержавшихся под стражей таракташцев не удалось добиться ничего, что можно было бы выдать за улику в совершении приписываемого им преступления. Зато стал путаться в показаниях и противоречить самому себе главный и единственный свидетель обвинения Якуб Сале. Он уже отрицал сам факт своего признания Ибраму, который к тому времени загадочным образом умер в феодосийской тюрьме: кажется, его отравили (Марков, 1995. С. 300). Кроме того, появились свидетели бесспорного алиби главного обвиняемого, Сеидамета. Оказалось, что в ночь убийства он находился в Феодосии, в доме семейства французского подданного Шампи. Об этом заявила Меланья Краснова, одна из домочадцев этого семейства, и тут же была по непонятной причине задержана. Арестованы были и другие, давшие аналогичные показания, свидетели — кузнец Ибрам, некий Зекирья и Мария Шампи. Оказалось, что Мария вместе с Сеидаметом и работником Лятифом всю ночь просидели, разговаривая, в столовой, а утром на кухне пили кофе, где их и видела Меланья Краснова. В доме находилась ещё одна свидетельница, Пелагея Севастьянова, служанка в семье известного ботаника Христиана Стевена, которая видела Сеидамета как поздно вечером, так и утром на кухне, где он вместе с другими пил кофе. Однако её в качестве свидетельницы не привлекли вообще, по совершенно непонятной причине (Дерман, 1941. С. 333—337, 185, 188). Тем временем против троих татаркташцев, брошенных в тюрьму, применялись меры физического воздействия. Сохранилось свидетельство о том, что адвокат Барановский, официально назначенный в защитники троим подсудимым Указом Таврического Губернского правления, направил свой отказ от дальнейшего участия в процессе в виде протеста против давления на подозреваемых. Причём не только губернскому прокурору, но и лично генерал-губернатору Коцебу: «23 сентября 1867 г. из Феодосии в Симферополь. Телеграмма № 168. Симферополь. Губернскому прокурору. Полевой суд пытает свидетелей, я отказался от защиты и телеграфировал Коцебу. Барановский» (цит. по: Абдуллаев, 2000 «а». С. 4). Кстати, этот отказ судебной администрацией поначалу принят не был — слишком уж он был демонстративным. Но через пару месяцев в своей Докладной записке на имя Военного министра Барановский перечислил вопиющие «злоупотребления и пристрастные действия по сему делу членов суда и делопроизводителя». Сам оригинал документа из архивного дела изъят, но сохранилось его изложение. Из него явно неслучайно была удалена наиболее взрывоопасная часть — свидетельства о пытках, речь о которых шла в вышеприведённой телеграмме. О том, что они действительно имели место, сомнений нет, ведь в случае искажения действительности, то есть клеветы на военно-полевой суд, адвокат рисковал не только запретом на занятие профессиональной защитой, но и нешуточным наказанием в судебном порядке. Но и оставленных в деле свидетельств о процессуальных нарушениях осталось немало. Их насчитывается целых восемь, хотя для пересмотра результатов следствия было бы достаточно и одного. В записке указывалось, что: 1) Якуб Сале, признавшийся, что был соучастником попыток убийц скрыть преступление (он помогал сжигать труп Парфения), был параллельно, то есть в нарушение судебного положения, «признан свидетелем.., а лица, оговоренные им, заключены в тюрьму и преданы полевому суду, несмотря на отсутствие улик и сбивчивость показаний Якуба». 2) «На формальном следствии Якуб под присягою показал, что убийц было трое, а через восемь месяцев заявил полевому суду, что убийц было четверо...». 3) На просьбу Барановского дать ему как защитнику рассмотреть дело, суд объявил, что «в деле есть секреты», и поэтому военные члены судебной комиссии могут «сообщать ему по своему усмотрению только те факты, которые суд признает нужными». Этим, по сути, возможности защиты сводились к нулю. 4) «Получив от генерал-адъютанта Коцебу разрешение расследовать дело, он, Барановский, нашёл, что секреты заключаются, между прочим, в следующем: о волостном голове Мейназове, оговоренном татарином Зекирьёю в сокрытии следов преступления, следствие было произведено, по распоряжению губернского правления, от сего дела особо». В результате оказалось, что донос Зекирьи на своего соотечественника, который мог дать ценнейшие, решающие свидетельские показания, полностью измышлен. Но, тем не менее, по распоряжению того же Коцебу, судакский житель Мейназов на протяжении всего процесса находился в качестве подследственного в тюрьме, явно с целью не допустить его к даче нужных показаний. 5) «Суд отказал ему, Барановскому, видеться с подсудимыми на том основании, что подсудимые могут сознаться ему в преступлении, а он может уговорить их молчать». Этот довод в комментарии не нуждается — он поражает своей наглой беззаконностью, особенно во времена, близкие к торжеству права над политикой (вспомним дело Веры Засулич, судимой примерно в то же время и оправданной судом присяжных, хоть она действительно стреляла в столичного градоначальника, и это было доказано). 6) «...Подсудимого Сеид-Амета суд несколько дней кряду держал на допросе с 10 ч. утра до 6 ч. вечера... не дозволяя ему сесть даже вовремя, когда он подписывал протокол. Подсудимый едва держался на ногах. Свидетельниц, французскую подданную Шампи и Краснову, суд допрашивал, ставя на узенькую ступеньку, приставленную из партера к сцене (суд заседает в Феодосийском театре) и потом заключил в тюрьму, которою пользуются как средством заставить свидетелей говорить то, что захотят судьи... Обер-Аудитор схватил Сеид-Амета за грудь перед зерцалом3, крича: «Молчать, а то тебе будет железо!»». 7) «Показания допрашиваемых лиц записываются не со слов допрашиваемых, а по указанию Обер-Аудитора Бекаревича». 8) «На представления защитника, что суд так действовать не должен, Обер-Аудитор Бекаревич, обратившись к членам суда, сказал: «Господа! Не слушайте защитника, помните, что вы в точности должны исполнять волю Командующего войсками»» (РГВИА. Ук. дело. Л. 9—11 об.). Село Таракташ в начале XX в. ещё сохраняло свой старинный облик. Фото. Из собрания издательства «Тезис» После такого рода инцидентов (по сути, нарушавших процессуальные нормы), имевших место в зрительном зале Феодосийского театра, да ещё и в присутствии допущенной на заседания публики, члены комиссии не могли не почувствовать, что рано или поздно дело развалится. Поэтому они совершенно голословно (это подчёркивалось в соответствующем Докладе, направленном из Одессы военному министру) обвинили Барановского в «в уговоре и подкупе свидетелей и составлении какой-то партии (то есть некоего судебно-административного лобби. — В.В.), враждебной суду» (РГВИА. Ук. дело. Л. 12). После этого адвокат был, согласно личному распоряжению генерал-адъютанта Коцебу и без какого-либо объяснения причин такой крайней санкции, полностью отстранён от участия в процессе. Другого защитника, взамен устранённого Барановского, таракташским жертвам предоставлено не было. Это случилось значительно позже, когда, судя по всему, их было уже поздно защищать. Более того, 23 октября без каких-либо обвинений был снят председатель военного суда подполковник Седлецкий, а сменивший его полковник Дембровский отстранил от процесса всех имевшихся свидетелей, а новых запретил привлекать по простому поводу: «...виновность подсудимых подтверждена таким количеством свидетелей, что если вновь вызванный свидетель даже и покажет в пользу обвиняемого, сила улик против последнего уже не может быть поколеблена» (цит. по: Дерман, 1941. С. 353). Понятно, что новое давление на суд, ещё более явное, чем прежние, произвело сильное впечатление на крымскую, и не только крымскую общественность. Коцебу был вынужден принять какие-то меры для её успокоения — и он направил в Феодосию помощника начальника штаба округа, полковника Рауха. Одновременно было сделано широкое оповещение, что этот непосредственный подчинённый генерал-адъютанта должен следить за тем, чтобы в процессе не имели места никакие действия, «кроме правильного, во всём согласного с существующими законами» рассмотрения дела. То есть, Рауху вменялось в обязанность контролировать соблюдение правил, которые многократно нарушались не только членами суда, но и фактически ставшим на их защиту Коцебу, его начальником! Тем не менее обсуждение «в публике» миссии Рауха было столь оживлённым, что уже раздавались голоса о возвращении Барановского, как единственном условии справедливого решения дела и предотвращения кровавой судебной ошибки. Молчать в такой ситуации было невозможно, и всесильный на всём Юге империи Коцебу 19 декабря 1867 г. объявил во всеуслышание, что... «считает недопустимым возвращение Барановского в дело» (РГВИА. Ук. дело. Л. 27 об.). Итак, в обстановке глухих протестов и явного возмущения, окружённое массой слухов, скандальное дело продолжало катиться к предрешённому своему исходу. Видимо, за дознавателями стояли какие-то необычно мощные силы. В результате всех этих нарушений и явных беззаконий в начале 1868 г. предводителем убийц сочли Сеид-Амет-эмира Али-оглы. Объяснение такому предпочтению отчасти лежит на поверхности. Этот крестьянин, несмотря на сравнительную молодость (26 лет) был известен во всей Судакской округе как своей религиозностью и начитанностью, так и честностью. Возможно, эти качества и сделали его потенциальной жертвой каких-то сил то ли уезда, то ли целой губернии. Но, скорее всего, осуждение таракташца должно было стать частью более широкой, общеимперской кампании, направленной против крымских татар и руководимой из единого центра. Об этом говорит удивительная для сравнительно либеральной империи Александра II безбоязненность, с какой судейские чиновники шли не просто на нарушение процессуальных норм, но допускали и прямое оскорбление действующих законов державы. Как говорилось выше, в число обвиняемых вошёл заодно и брат Сеид-Амета, ученик одного из губернских медресе Сеид-Али, совсем ещё мальчик, безвинность которого была явна для всех крымчан, как христиан, так и мусульман. Да и двое других таракташцев пользовались не меньшим, чем Сеид-Али, уважением, в том числе и среди русских Феодосийского уезда, которые ручались за их невиновность всем своим имуществом, явно не рискуя при этом его потерять (Чеглок. Ук. соч. С. 67) Тем не менее военный суд приговорил троих крестьян к нещадному избиению плетьми с последующим повешением, а подростка-софту Сеид-Али — к каторге. Отставленный защитник Барановский, уже не связанный никакими служебными обязательствами, тем не менее отправляет 21 февраля 1868 г. телеграмму Военному министру (им тогда был Д.А. Милютин): «Ваше превосходительство, следствия над судом не было, приговор утверждён и прислан Таврическому губернатору для исполнения. Не допустите казнить невинных, спросите Высочайшего соизволения депешею остановить исполнение приговора, пока ещё не поздно, истребуйте дело для пересмотра». Граф Д.А. Милютин был отнюдь не просто сухим бюрократом. Он, в частности, прославился своей заботой о быте солдат, а также как инициатор отмены жестоких уголовных наказаний (Указ 1863 г.). И этот военный министр предписал Коцебу срочно разобраться с фактами, изложенными в телеграмме Барановского (РГВИА. Ук. дело. Л. 32, 34). Коцебу ответил телеграммой на следующий день. В ней содержался набор официально-убедительных, по сути же совершенно формальных слов, как, например, следующая формулировка: «без полного и глубокого морального убеждения в виновности осуждённых [я] не мог бы утвердить приговор Военного суда о казни, которую признаю совершенно необходимою для безопасности жителей той местности». После чего приговор был им окончательно утверждён 14 марта того же года (первая конфирмация состоялась ещё в середине февраля, а 17 числа о ней сообщили Таврическому губернатору). Александру II об этом было доложено рапортом, который подписали Д.А. Милютин и имперский военный прокурор Философов (РГВИА. Ф. 801. Оп. 92. Д. 23. Л. 1—1 об., 35, 57; текст конфирмации Коцебу — РГВИА. Ф. 801. Оп. 92. Д. 23. Л. 385 об. — 386). Оставалась одно — слабая надежда, что император личным повелением отменил бы убийство. Царь своим монаршим правом пренебрёг. Теперь спасения не было. Назначенный ещё в октябре прошлого года вместо Барановского, совершенно бездеятельный защитник, уездный стряпчий Волков, оставил свой след в этой истории лишь описанием казни. Вот его рапорт, направленный губернскому прокурору: «2 марта в субботу, в 8 часов утра преступники, государственные крестьяне Сейдамет Эмир Али-оглу, Сеид Ибрам Амет-оглу и Эмир Усеин Абдраман-оглу, были выведены из секретных камер тюремного замка тихо и спокойно, а вне онаго при стечении народа посажены на позорную телегу, упряженную тремя лошадьми и последовали под прикрытием отряда солдат 13-го стрелкового батальона к месту казни, назначенной вблизи самого города. В 8¼ часов преступники привезены на место казни, близ которого находился в строю в полном составе 13-й стрелковый батальон, расположенный в Феодосии, господин Таврический губернатор, полк корпуса жандармов и множество народа, как жителей города Феодосии, так равно и близких деревень, за исключением татар. Сих последних вовсе не было, исключая обязательно призванных трёх старшин волостей Феодосийского уезда и двенадцати человек местных жителей деревни Таракташ, отколь родом преступники. Все же жители татары городские, закрыв в тот день свои лавки, резницы и другие заведения, находились в мечети. По приказу Его Превосходительства господина Таврическаго губернатора, преступники поставлены были в средине каре, построенного из назначенных солдат, и прочтена им всенародно конфирмация, затем духовник магометанскаго исповедания напутствовал их молитвой, по окончании которой палач приступил надеть на них белые саваны и, как только успел одеть однаго, другой из преступников, обратясь к народу, громким голосом сказал: «Христиане и мусульмане, будьте свидетелями, что меня напрасно повесят!». Другие же два ничего не говорили и только смотрели на народ и устроенные три виселицы. В 9 часов 15 минут все трое были подведены к виселице и в один момент повешены. Признаки жизни сохранялись до семи минут, а потом не было заметно ни одного судорожного движения. Провисев полчаса времени, трупы сняты и брошены в могилы, порознь для каждого приготовленныя там же на месте казни. Зрелище было поразительное. Все осужденный при увещаниях муллы не сознались и не раскаялись» (цит. по: Дерман, 1941. С. 375—376). Поскольку казнь должна была совершиться в Феодосии, туда было заблаговременно приказано явиться выборным Таракташской джемаат. Но люди показали образец истинного гуманизма — в эти страшные часы «ни один свободный татарин не явился на площадь. Все мусульманские жители Феодосии затворили свои лавки, бросили дома и собрались в мечети — молиться об осуждённых» (Марков, 1995. С. 300). И ещё одно замечание. То, что жертвы не признали своей вины в предсмертной молитве — едва ли не лучшее доказательство невиновности жертв феодосийского процесса: сыны ислама перед вратами вечности не лгут. Казнь таракташцев, фактически бессудная, стала, как это нередко бывает с народными драмами, частью крымскотатарского предания. А потом возникла песня, неизвестный автор которой вольно передал смысл слов Сеид-Амет-эмира Али-оглы, вырвавшихся у него в последний миг земной жизни:

После трагического события в Феодосии прошло около пяти лет. На протяжении всего этого времени Главное Военно-судное управление, а ещё более активно Одесский военный округ искали возможность как-то компенсировать свои материальные затраты на командировки и прочие расходы, связанные с процессом. Наконец, выход был найден: согласно Определению № 2628 от 22 мая 1873 г. Правительствующий Сенат соизволил разрешить продать с указанной целью с торгов имущество казнённых, тем самым лишив наследства осиротевших их потомков. В определение «имущество» вошла вся самая ценная недвижимость: сады, виноградники и т. п. По предварительным оценкам, их продажная цена для каждого из семейств не превысила по совокупности 280 рублей (РГВИА. Ф. 801. Оп. 92. Д. 23. Л. 89). Собственно, ничего в этом странного нет, таракташцы в своей массе издавна страдали от малоземелья и быти людьми небогатыми. Таким образом, это дело в четырёх, по крайней мере, смыслах значительно опередило куда более позднюю практику отечественных процессов. Имеются в виду и многочасовые допросы жертв, которым не давали даже присесть, и давление на свидетелей, и бессудные смертные приговоры. И, наконец, конфискация имущества жертв их же палачом, то есть особым, не связанным с обычной практикой судебного разбирательства, трибуналам. В Таракташе не забыли оскорбления, нанесённого русскими властями не только селянам, но всему духовному миру крымского татарина. Более чем вероятно, именно поэтому таракташцы всегда, до самого нового времени числились в рядах непримиримых борцов с имперским насилием (см. ниже). Им отвечали тем же, — и уже в конце XIX в. известный писатель отметит: «Русские ненавидят таракташцев» (Марков, 1995. С. 304). Со времени феодосийской расправы прошло почти полтора века, но в Таракташе и Судаке доныне чтут память жертв военно-полевого террора, развязанного в Крыму в период одной из самых известных эмиграций. И до сих пор таракташцы показывают приезжим место, где жил Сеид-Амет-эмир Али-оглы или попросту «наш Сейдамет». Примечания1. Таракташ (крымскотат. «гребешок-камень», совр. с. Дачное Судакского района.), точнее, два села по сторонам дороги Салы — Судак: Кучук-Таракташ и Биюк-Таракташ. Местное население известно особенно трепетным отношением к старинным традициям и культуре в целом, что можно объяснить редкой сохранностью их генофонда несмотря на эмиграции. Эта особенность сохранилась за таракташцами до начала XX в. и позднее: «Выселение татар, нанёсшее смертельный удар мусульманству, не коснулось Таракташей. В них, я слышал, не тронулся ни один человек, и обе деревни сохранились поэтому во всей чистоте ханского времени» (Марков, 1995. С. 266). 2. В качестве дополнительного источника в этом разделе использованы данные работы Д. Дермана (Дерман, 1941), использовавшего в своём исследовании некоторые материалы, нам ныне недоступные. Показательно, что его книга была подписана к печати вовремя — в марте 1941 г. Через несколько месяцев, когда началась первая, частичная депортация крымских татар, её выпуск стал бы невозможен... 3. Зерцало — трехгранная призма, как правило, из дерева, на каждой из сторон которой помещались копии указов Петра I (от 17 апреля 1722 г., 21 и 22 января 1724 г.). В имперской России помещалось в судах и других присутственных местах. Зерцало служило символом правопорядка и законности свершавшихся в любом государственном учреждении служебных процедур, следствия, рассмотрения просьб и пр. Таким образом, выходки официального лица, каким был упоминаемый обер-аудитор, являлись как нарушением норм судоговорения, общих для христианских и мусульманских стран, так и прямым вызовом основным законам и государственной символике Российской империи.

|

Столица: Симферополь

Крупнейшие города: Севастополь, Симферополь, Керчь, Евпатория, Ялта

Территория: 26,2 тыс. км2

Население: 1 977 000 (2005)

Крупнейшие города: Севастополь, Симферополь, Керчь, Евпатория, Ялта

Территория: 26,2 тыс. км2

Население: 1 977 000 (2005)