|

Путеводитель по Крыму

Группа ВКонтакте:

Интересные факты о Крыме:

В Крыму находится самая длинная в мире троллейбусная линия протяженностью 95 километров. Маршрут связывает столицу Автономной Республики Крым, Симферополь, с неофициальной курортной столицей — Ялтой. |

Главная страница » Библиотека » Е.М. Литвинова. «Крым: православные святыни: путеводитель»

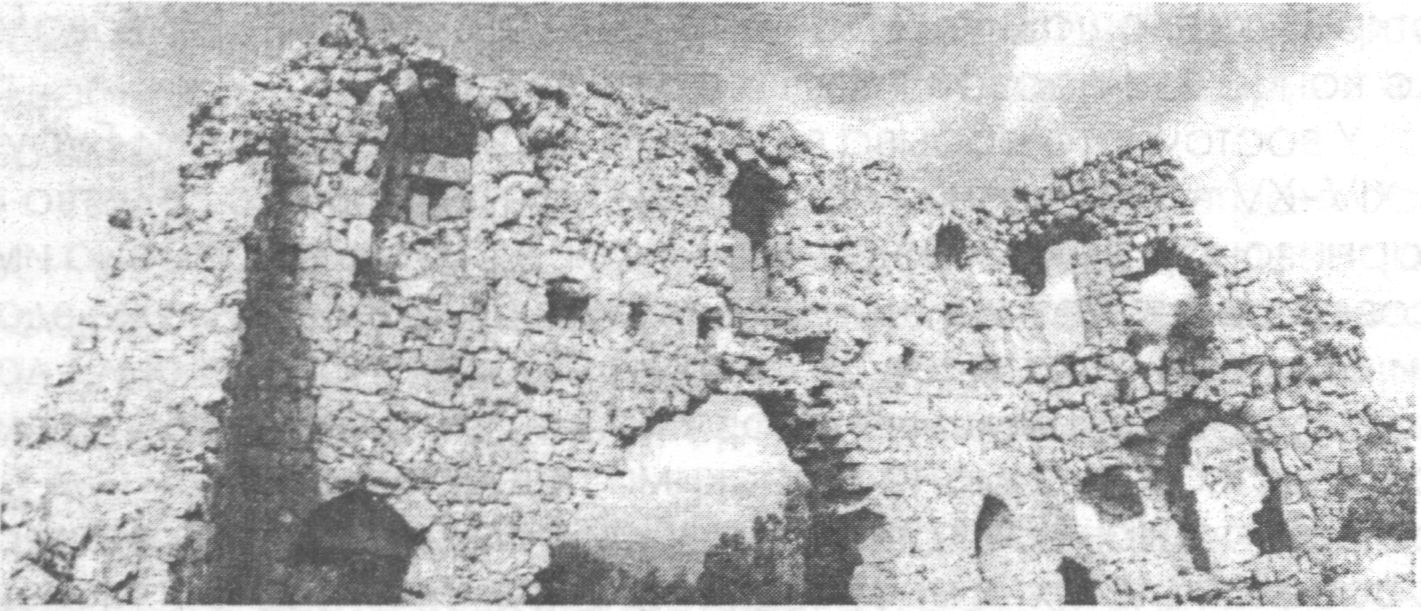

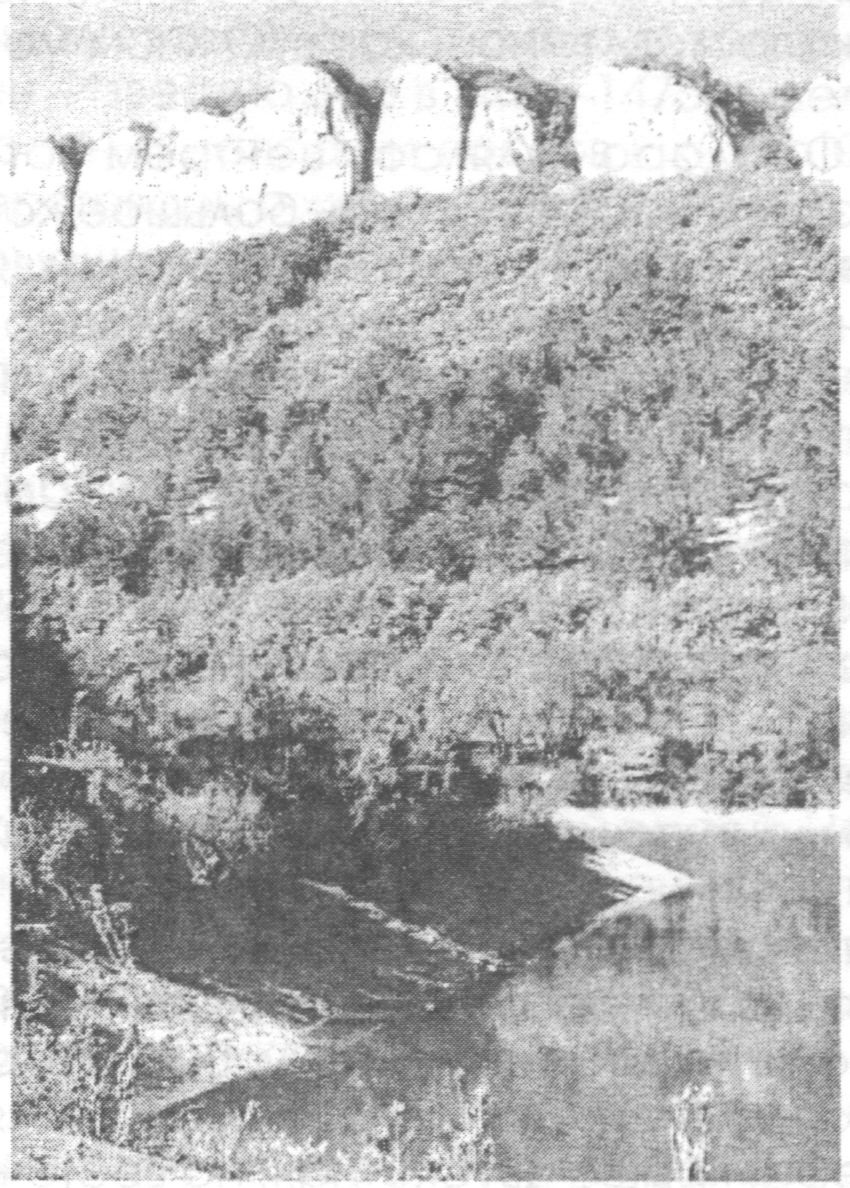

МангупЧтобы осмотреть эти уникальные памятники христианской архитектуры, надо, не доезжая до Бахчисарая, свернуть с удобного шоссе на дорогу, ведущую к Танковому. Затем крутой поворот заставит вас повернуть к селу Красный Мак (надо быть внимательным, чтобы не пропустить его). Вы едете по живописнейшей Каралезской долине, где протекает одна из самых полноводных рек Крыма — Бельбек. В средние века эти земли принадлежали княжеству Феодоро, столица которого находилась на горе Мангуп. От села Залесного по проселочной дороге подойдем к подножию Мангупа. Высота горы составляет 200 метров над уровнем моря, со всех сторон ее окружают долины: Каралезская, Джан-Дере и Ай-Тодорская. Северный склон прорезали три глубоких оврага, образованные четырьмя мысами: Дырявым (Тешкли-Бурун), Ветреным (Элли-Бурун), мысом Вызова Иудеев (Чуфут-Чеорган-Бурун) и Сосновым (Чамны-Бурун). Археологи установили, что первые небольшие поселения тавров возникли на Мангупе еще до нашей эры. В III—IV веках под натиском готских племен, а затем гуннов сюда пришли сарматы, аланы, тавро-скифы. Первоначально поселение на плато занимало территорию Дырявого мыса, названного так из-за большого количества пещер. Длинный и узкий утес с неприступными обрывами стал настоящей крепостью, созданной самой природой: жители лишь отгородили его от плато оборонительной стеной. Довольно хорошо сохранилась цитадель и стена башни-донжона, где жил феодал. Верхние этажи цитадели были жилыми, в нижнем располагалась дружина князя, а в полуподвальном помещении находился арсенал или тюрьма. Во время турецкого владычества здесь томились в ожидании выкупа пленники и послы: в 1569 году сюда был заключен московский посол Афанасий Нагой, с 1572 по 1577 год — Василий Грязной. Во внешнем фасаде башни были прорезаны узкие окна-бойницы, что придавало ей грозный, неприступный вид. Внутренний фасад отличался изысканным оформлением парадного входа и оконных наличников, украшенных прекрасной резьбой по камню. Посреди цитадели видны остатки небольшой восьмигранной церкви с алтарем, возможно, это была княжеская капелла. Построена она в VIII веке, в наши дни хорошо видны обработанные камни нижнего ряда кладки. Дорога, ведущая по оврагу Капу-Дере (Овраг ворот) к воротам, хорошо просматривалась из пещер, поэтому здесь располагался гарнизон, защищавший городские ворота, а неподалеку — казематы. Эти пещеры использовались в разных целях: в мирное время здесь хранили продукты и другие запасы — в полу видны вырубки для установки пифосов, в военное — из их окон поражали врага, сбрасывая ему на головы камни. Все пещеры связывались друг с другом деревянными лестницами и галереями. Среди оборонительных пещер каземата в VI—VII веках устроили церковь, ее условно называют «Гарнизонной». Прямоугольная, однонефная, с круглой апсидой, она была полностью высечена в скале, но со временем свод обрушился, и его заменили деревянным покрытием с двускатной черепичной крышей. Попасть в храм можно было с западной стороны через люк с поверхности плато, вниз вела лестница. В южной стене находится прямоугольный дверной проем, ведущий в соседнее помещение — оборонительный каземат, из которого был ход на деревянную галерею. В северной стене церкви вырублена гробница овальной формы, рядом прямоугольная ниша для хранения мощей. В предалтарной части дверной проем, выводящий на открытую площадку у края обрыва. Церковь существовала до конца XIV-первой половины XV века. У восточного обрыва в оконечности мыса Тешкли-Бурун в XIV—XV веках возник пещерный монастырь. Соседство с гарнизоном было выгодно монахам: в смутные времена им, совершенно незащищенным, тяжело было выжить даже вдали от больших городов. Возможно, здесь сначала были дозорно-оборонительные сооружения, которые затем стали соседствовать с монастырскими пещерами. Монастырь представлял собой целый комплекс пещер, расположенных в несколько ярусов и связанных между собой. Он состоит из большой пещеры-усыпальницы, маленькой кельи с лежанкой; через площадку расположены три пещеры погребального назначения с часовней, вырубленной в скальном полу, к ней вела одна ступенька, а к алтарю две. После того как часовня перестала существовать, здесь устроили водосборный бассейн. Вода в него поступала по каналам, выбитым в полу. Если воды собиралось много, она вытекала по широкому водостоку, пробитому в алтарной части и перекрытому черепицей. В третьей, самой южной пещере, прорублен проем, который выводит на обрыв. Возможно, он использовался в военное время как амбразура, через которую скатывали вниз камни. Но самая известная пещера этого комплекса — Барабан-Коба, названная так благодаря хорошей акустике. У археологов нет единого мнения по поводу назначения этой пещеры. Одни предполагали, что здесь находилась княжеская сокровищница, другие — тюрьма. Пещера Барабан-Коба двухъярусная, нижняя часть была вырублена в скале, верхняя сложена из камня, там располагались казармы. В нижний ярус ведет с плато лестница, спустившись по ней, вы попадаете в обширную искусственную пещеру. Западная и восточная стены ее разрушились, образовалось сквозное отверстие, хорошо видимое снизу, если ехать к Мангупу с севера. Еще две лестницы ведут вниз, в большой зал с подпорной колонной посредине. В северной и восточной сторонах вырублены пять келий с лежанками. В дверных проемах видны следы пазов для деревянных дверных коробок. Дверь в южной стене вела в большую трапезную. В XIV веке здесь побывал иеромонах Матфей, он описал свои впечатления от увиденного: «Сообщу тебе, чужеземец, удивительнейшее. Я нашел лестницу, выдолбленную в скале, спустился вниз и увидел там высеченные в камне прекрасные палаты, кельи, освещенные прекрасно с востока, удивительное разнообразие, прекрасно сделанное. Я забыл остальное, рассматривая это. Придя в себя, я снова вышел наверх». Постепенно небольшое поселение росло, строилось, занимало все большую территорию и, наконец, превратилось в город. Сегодня от наземных сооружений остались лишь руины оборонительных стен и цитадели, но если приглядеться, можно увидеть очертания улиц и площадей, фундаменты домов. Примерно в ста метрах к юго-западу от цитадели находится Юго-восточный монастырь. Он располагался в скальном обрыве недалеко от дороги, ведущей к городу, поэтому сохранял оборонительное значение, в его северо-восточной части находились караульные помещения. К монастырскому комплексу относится так называемая «площадка со склепами». Здесь в X—XIII веках совершали захоронения, и постепенно образовался церковный комплекс, состоящий из нескольких склепов, церкви, баптистерия и хозяйственных пещер. Археологи обнаружили большое количество человеческих костей, черепов, а также украшения, обломки стеклянных сосудов, остатки точильного камня и другие предметы, обычно сопровождающие захоронения. Церковь появилась несколько позже из расширенного склепа. В южной стене вырубили две ниши со скругленными верхними углами, в них ставили иконы. Вдоль всей западной стены идет каменная скамья. В другом помещении, очевидно, был устроен баптистерий. В полу выдолблены две выемки — округлая и квадратная, — связанные друг с другом желобами. В южной и западной стенах сохранились узкие неглубокие пазы, возможно, здесь в древности были легкие деревянные перегородки. Свет в храм попадал через прямоугольное окно в восточной стене. Под «площадкой со склепами» в естественном гроте находится пещерный комплекс. Чтобы осмотреть его, надо спуститься по тропе под южный обрыв. Затем, свернув вправо, надо пройти вдоль подошвы скалы, где в одной из естественных пещер вырублена лестница, она ведет в верхний грот, из которого можно попасть в церковь. Эта церковь интересна тем, что на ее стенах еще видны древние фрески, написанные в XIV—XV веках. Алтарная ниша с конхой, в стенах вырублены ниши для установки деревянных полок. Напротив церкви находятся высеченные в скале кельи и хозяйственные пещеры. На южном склоне горы в XIV — начале XV века возник еще один монастырский комплекс — Южный. Он расположился за оборонительными стенами города, возможно, потому, что это был относительно спокойный период в истории города и всего княжества. К тому же монастырь был почти неприступным, а ход, ведущий к нему, потайным. Центром Южного монастыря стал большой естественный грот в средней части обрыва. Чтобы попасть к подножию обрыва, пробили галерею с довольно крутой лестницей, которая выводила на край площадки большого грота. Позже стена его обрушилась, возможно, из-за сильного землетрясения в 70-х годах XV века, поэтому проложили новый туннель с более удобными большими ступенями. В восточной части большого грота устроили церковь. В полу сохранились три гробницы, которые перекрывались некогда массивными каменными плитами. Стены церкви украшал профилированный карниз. Основное помещение храма отделялось от алтаря невысокой преградой. В апсиде вырублена глубокая ниша, ниже — синтрон с вырубкой в центре для горнего места. Апсида с нишей и конхой были расписаны фресками, которые в конце 50-х годов исследовал и частично реставрировал О. Домбровский. Жаль, что последующие поколения горе-туристов нанесли им большой вред. И все же под слоем копоти и разных надписей можно рассмотреть фигуры. В нише изображен Христос, под ним шестиконечный процветший крест, написанный оранжево-красной краской. Из нижней части креста выходят ветви, оплетающие всю нишу. Слева и справа изображены во весь рост святители Иоанн Златоуст и Григорий Богослов, в левой руке каждый держит свиток, правая поднята для крестного знамения. В конхе изображен Иисус, восседающий на троне, Его правая рука приподнята для благословения, в левой — Евангелие. По обе стороны — фигуры Иоанна Предтечи и Богоматери. Такое тройственное изображение называется «деисус», искаженное от греческого слова «деисис», что означает «моление». Сверху над конхой — Спас Нерукотворный, справа от него изображение Благовещения — Дева Мария с пряжей. Слева от Спаса Нерукотворного — архистратиг Михаил в красном плаще, панцире с нагрудником, рядом более крупная фигура архангела Гавриила. В центре плафона — медальон с образом Знамения, поясное изображение Богоматери с воздетыми руками. По обе стороны святые равноапостольные цари Константин и Елена в пышных одеждах с коронами на головах. На южной стене над окном изображены жены-мироносицы. Фрески типичны для византийского средневековья, но в них чувствуется влияние итальянского искусства, привнесенного в Крым генуэзцами. В западной части большого грота вырублены четыре кельи, но не все они сохранились до наших дней. Одна из келий, устроенных на краю обрыва, обвалилась, остались лишь шесть ступеней, ведущих в обрыв. Другая — частично обрушилась еще в то время, когда существовал монастырь, и на ее месте устроили деревянный балкон. В сохранившейся келье на потолке вырублен крест, а южная стена, там, где было окно, также обвалилась. Южный монастырь имел богатых покровителей, возможно, это была княжеская семья. Мангупские князья происходили из знатного армянского рода Гаврасов из Трапезунда, бывшего в родстве с византийскими императорами Палеологами. Имена первых правителей нам неизвестны. С середины IV века в летописях уже говорится о княжестве Феодоро и упоминается князь Дмитрий, который вместе с крымским ханом принимал участие в битве с литовским князем Ольгердом. В 1399 году в Москву приехал князь Стефан Васильевич Ховра (так русские произносили фамилию Гаврас), вытесненный из своих южнобережных владений генуэзцами, он поступил на службу к русскому царю, дав начало роду русских князей Головиных. Его младший сын Алексей — самый известный мангупский князь. Он основал крепость-порт Каламиту, пытался вернуть прибрежные владения, даже захватил у генуэзцев Чембало, правда, на короткое время. Мангупские княжны выходили замуж за видных правителей Восточной Европы. Дочь князя Алексея Мария стала Трапезундской царевной, а дочь его преемника Олубея (так его называли татары, христианское имя не сохранилось) выдали замуж за Стефана III, господаря Молдавии и Валахии. Известно, что в 1474—1475 гг. великий князь московский Иоанн III направил послов к князю Феодоро Исааку вести переговоры о женитьбе своего сына на княжне. Этому браку помешало вторжение в Крым турецких войск. В северной части Мангупского плато также существовал монастырь. Он располагался там, где оборонительная стена, перегородившая овраг Табана-Дере (Овраг кожевников), примыкает к обрыву мыса Чуфут-Чеорган-Бурун. Монастырская церковь находится в 15 метрах к югу от калитки в крепостной стене. Большая часть западной стены церкви разрушилась. В полу выдолблены две гробницы, расширенные в центральной части и закругленные на концах. Над ними в северной стене вырублена еще одна гробница, закрытая вертикальной плитой. Над ней — греческая надпись. В углу между северной и восточной стенами вырублена ниша-жертвенник. Алтарная преграда в церкви была деревянная, в стенах апсиды сохранились отверстия для крепления икон. Рядом с оборонительной стеной в обрыве расположены четыре пещеры в три яруса. Самая нижняя — хозяйственная, здесь сохранились в стене проушины, к которым привязывали животных, а в полу вырублено корытце. Небольшая лестница в десять ступеней ведет во второй ярус. Поднявшись по ним, вы попадете в пещеру прямоугольной формы. В стенах сохранились вырубки для крепления деревянных деталей. В западной стене находятся окно и дверной проем, который выводит к обрыву. Из этой пещеры по шести ступеням можно попасть в верхний ярус, состоящий из двух помещений. В первом прямоугольном со скругленными углами вырублены ниши, возможно, гробницы или мощехранительницы. Во вторую пещеру ведет узкий переход вдоль края обрыва. Она также имеет прямоугольную форму и скругленные углы, в стене видны следы вырубленной когда-то скамьи. В полу — люк, ведущий в пещеру среднего яруса. В овраге Табана-Дере сохранились остатки еще одного небольшого монастырского комплекса. Он располагался в ущелье, далеко за чертой города, но все же на территории, защищенной оборонительной стеной. Этот монастырь похож на Южный, но отличается размерами и убранством. Его насельники вели аскетический образ жизни. Начало обители положил одинокий отшельник, поселившийся здесь, очевидно, в XIII веке. Примерно с середины XIV века монастырь стал усыпальницей какой-то знатной семьи, но не столь богатой и высокопоставленной, как в Южном монастыре. Столица княжества Феодоро являлась центром Готской епархии, поэтому здесь насчитывалось большое количество монастырей и церквей. Недалеко от верховья балки Гамам-Дере (Банный овраг) находятся остатки дворца последних правителей Феодоро. Он был двухэтажным, в южной стене вход, украшенный изящной аркадой, парадный зал делился на три равные части двумя двойными аркадами на двадцати четырех столбах. К северной стене дворца в 1425 году пристроили башню, о чем сообщает надпись на плите: «Была построена эта башня вместе с дворцом в благословенной крепости, которая видна ныне, во дни Алексея, владыки города Феодоро и Поморья...», Рядом был высечен герб мангупского царя — византийский двуглавый орел. На плато недалеко от княжеского дворца возвели большую базилику в честь святых равноапостольных царей Константина и Елены, крупнейшую в горном Крыму. Выглядела она традиционно: прямоугольное здание делилось двумя рядами колонн на три нефа, крыша двускатная, на восточной стене выступали полукружия апсид. Пол в центральном нефе был выложен плитами, в боковых, возможно, украшен мозаикой. С южной и северной сторон к храму пристроили галереи. Базилику возвели в XIV — начале XV века на месте более древнего небольшого храма. В самом храме и возле него долгое время хоронили знатных особ. С северной стороны базилики построили крещальню, пол которой также украшала мозаика. К сожалению, ничто сегодня не расскажет о былом великолепии храма, от него остался лишь фундамент и осколки мрамора. «Положение Мангупа необыкновенно, — писал исследователь Крыма П. Кеппен. — Находясь, так сказать, между небом и землей, он мог бы, кажется, противостоять всем превратностям мира». Но этого не случилось, в 1475 году в Крым вторглись турецкие войска, захватывая один прибрежный город за другим, они подошли к стенам Мангупа. Вооруженные огнестрельным оружием и пушками, турки пять раз пытались взять город штурмом, но не смогли. Около шести месяцев длилась осада, и только когда в городе закончилось продовольствие, изнуренные голодом и болезнями, защитники открыли ворота. Турки разорили город, не пощадив его жителей, погиб в заточении в Константинополе князь Александр, были казнены и его ближайшие родственники по мужской линии. Только малолетний сын князя остался в живых, его увезли в Турцию, где и воспитывали. Мангуп стал гарнизонной крепостью, центром турецкого кадылыка. В XVI веке Мартин Броневский, польский посол при крымском хане, писал: «Город Манкопия лежит в горах и лесах, в некотором удалении от моря. Он имеет два замка, построенных на высокой и широкой скале; драгоценные греческие храмы и здания; несколько ручьев, стекающих со скалы, чистых и удивительных. По покорении же турками, через 18 лет он выгорел почти до основания, как говорят греческие христиане. Вот почему и нет уже ничего привлекательного, кроме верхнего замка, имеющего отличные ворота, украшенные греческими надписями и многим мрамором, и высокий каменный дом. В этом доме, по варварской ярости ханов, иногда содержатся московские послы, с которыми жестоко поступают». Последние жители Мангупа, караимы, занимавшиеся выделкой кож, покинули город после присоединения Крыма к России. Сегодня трудно представить, что на этом плато, заросшем травой, кустарником и деревьями, был шумный город с фонтанами, торговыми площадями, княжескими дворцами и храмами. С вершины Мангупа открывается чудесный вид: вдали синеют горы Главной гряды, вокруг — холмы, столовые горы, их склоны покрыты лесом, прорезаны глубокими ущельями, на западе блестит на солнце море, левее темнеет силуэт башни Чембало. Когда-то это была единая страна, могущественное княжество Феодоро. Каждый холм в окрестностях Мангупа хранит развалины феодального замка или остатки пещерного монастыря.

|

Столица: Симферополь

Крупнейшие города: Севастополь, Симферополь, Керчь, Евпатория, Ялта

Территория: 26,2 тыс. км2

Население: 1 977 000 (2005)

Крупнейшие города: Севастополь, Симферополь, Керчь, Евпатория, Ялта

Территория: 26,2 тыс. км2

Население: 1 977 000 (2005)