|

Путеводитель по Крыму

Группа ВКонтакте:

Интересные факты о Крыме:

В 1968 году под Симферополем был открыт единственный в СССР лунодром площадью несколько сотен квадратных метров, где испытывали настоящие луноходы. |

Главная страница » Библиотека » Т.Н. Высотская. «Скифские городища»

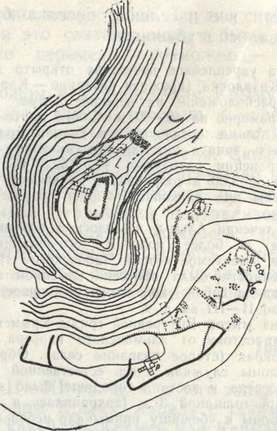

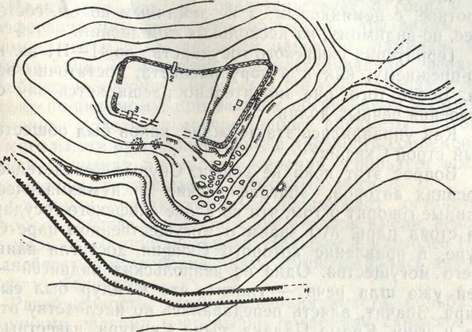

Убежища скифовВо II—III вв. н. э. в юго-западном и центральном Крыму, наряду с такими городищами, как Алма-Кермен или Кермен-Кыр, появляется новый тип укрепленных поселений — убежища. Чаще всего это укрепление, расположенное где-нибудь на обрывистом мысу, недоступном для неприятеля, прикрытом с напольной стороны каменной стеной. Конфигурация убежища зависела от рельефа местности. Площадь его всегда была невелика, но позволяла небольшому числу людей в момент опасности укрыться вместе со скарбом и скотом. Внизу, у подножия, на открытом незащищенном месте находилось селище, где шла обычная мирная жизнь: строили дома, сеяли и убирали хлеб, пасли стада, обжигали глиняную посуду, шили одежду. В момент опасности все население поселка бросало свои дома и укрывалось в убежище. Такого рода укрепленное поселение открыто в верховье реки Альмы, у села Кизиловка (прежнее название — Карагач). Убежище расположено на вершине холма, поднятого над уровнем реки примерно на 40—50 м. С юга плато городища обрывается круто к Альме, остальные его склоны пологие. Наиболее возвышенная часть занята укреплением, имеющим в плане форму неправильной трапеции размерами 47,5×52,5 м. Каменная стена убежища толщиной 3,30 м сохранилась на высоту 70 см. На городище обнаружены при раскопках лепная посуда и амфоры II—III вв. н. э. В среднем течении Альмы, на плоской возвышенности с крутым восточным и более пологим юго-западным склоном, — другое убежище, именуемое «горой Чабовского». Наиболее высокая часть возвышенности была обнесена каменной стеной толщиной 2 м и представляла собой укрепление, возникшее, судя по обломкам керамики, во II—III вв. н. э. На одном из мысов Внутренней гряды Крымских гор, в 3 километрах к юго-востоку от альминского карьера, находится убежище Балта-Чокрак (старое название села). Обрывистый южный и западный склоны служили здесь естественной защитой от неприятеля, а с севера и востока городище было защищено оборонительной стеной толщиной 3 м (сохранилась в высоту до 1 м). С северной стороны к убежищу примыкало небольшое селище, еще одно размещалось у подножия скалистого обрыва. Оба поселения датируются II—III вв. н. э. Между Альмой и Качей существовало убежище Заячье (по названию близлежащего современного села). Укрепленная часть его находилась на каменистом мысу, вытянутом с севера на юг и окруженном с трех сторон глубокой балкой. Цитадель со всех сторон окружена была каменной стеной. Раскат камня отчетливо прослеживается и сейчас по всему периметру. К северо-западу от укрепления, по южному склону балки, до сих пор видны развалины построек, остатки стен, крепид, оград. Во время раскопок в 1963 г. на южном селище открыты остатки каменного фундамента дома — прямоугольной в плане формы, размерами 8,2×6 м. Крыша и пол здания были земляными Обломки амфор и красно-лаковой посуды (немногочисленные) позволяют отнести время строительства дома ко II—III вв. н. э. И, наконец, убежище Краснозоринское — на территории колхоза «Красная Заря», в нижнем течении реки Качи. По площади оно больше других, нам известных, — 92,5×35 м. В плане это неправильный прямоугольник, вытянутый с запада на восток. Со всех сторон убежище окружено каменной стеной толщиной 2,8 м, довольно хорошо сохранившейся — на высоту до 2,10 м. Въезд на городище был с запада. У подножия плато — с южной стороны — проходила дорога, следы которой и сейчас отчетливо видны. Неподалеку от нее — остатки селища, над которым, на склоне северо-восточного холма, открыта вырубленная в скале давильня для винограда (см. стр. 54). Судя по обломкам керамики рубежа нашей эры и более позднего времени, убежище возникло в I в. до н. э. и продолжало жить во II—III вв. н. э.

Аналогичные укрепления существовали и в центральном Крыму. Одно из них находится в 2,5 километра на северо-восток от села Пионерского (бывш. Джалман). Прямоугольное в плане убежище площадью 45×30 м обнесено было каменной стеной, плохо сохранившейся. Рядом с ним — большое селище с остатками построек и древних дорог. Убежище относится к I—III вв. н. э.1. В это же время существует и иной, пока что, к сожалению, малоизученный тип поселений — усадьбы. Одна из них открыта в 1958—1959 гг. в урочище Кизил-Коба2. Здесь раскопана часть жилого дома владельца усадьбы — крупного винодела. Жилище добротное, с цемянковым, а не земляным полом, состоявшее, по-видимому, из нескольких помещений. Территория скифского государства во II—III вв. н. э. по-прежнему, как и в пору расцвета, достаточно велика. Более того: она значительно расширяется за счет освоения речных долин. Как управлялась эта держава, каков был общественный строй Скифии? Вопрос этот пока не решен. Скупые свидетельства древних авторов, эпиграфические и нумизматические данные говорят о том, что во главе скифского государства стоял царь. Мы знаем о могущественном царе Скилуре, в правление которого Скифия достигла наивысшего могущества. Одна из неапольских надписей — о ней уже шла речь — гласит, что Скилур был сыном царя. Значит, власть передавалась по наследству от отца к сыну. Кроме Палака, сына Скилура, известны цари Фарзой и Инисмей, правившие в первые века нашей эры. Они, как и Скилур, чеканили монету в Ольвии. В каких взаимоотношениях с властями Скифии находилось подчиненное население, источники не сообщают. Все наши сведения об этом почерпнуты из археологических материалов. Выше мы говорили, что население Скифии, по-видимому, свозило в Неаполь хлеб, и там скупали его приезжие купцы. Подсчеты количества зерна, которое хранилось в столице, позволяют подтвердить это предположение: так много не может произвести население одного города, где живут к тому же не занимающиеся земледелием аристократия, ремесленники, купцы, воины. Но на каких условиях население отдавало властям свой хлеб? Была ли определенная норма дани или купцы в обмен на зерно давали какие-то товары? Этого мы не знаем. Что касается даннических отношений, то они существовали у скифов с давних пор3. В свое время скифы взимали дань с Ольвии, обложили данью Боспорское царство. Целый ряд фактов свидетельствует о социальной дифференциации скифского общества. Мы видим, например, что у представителей царской фамилии своя усыпальница — мавзолей, привилегированная верхушка общества хоронит умерших в богатых склепах с росписью; по-видимому, при каждом погребенном — многочисленные золотые и прочие ценные предметы (потому-то могилы эти разграблены еще в древности соплеменниками). Основная же масса населения использует земляные склепы, грунтовые и подбойные могилы. Сложным и дискуссионным продолжает оставаться вопрос о рабстве у скифов. Слуг и рабов имели, вероятно, царь и его приближенные. Недаром в мавзолее Неаполя богатые погребения знати сопровождались захоронениями бедняков. Разобщенность, децентрализация власти, борьба с внешними врагами непрерывно ослабляли скифское государство. Принятые меры по укреплению государства, в том числе и создание убежищ, оказались тщетными. Царь Боспора Савромат I (годы правления 93—123) одерживает победу над «варварами», вероятнее всего скифами, и в честь победы чеканит монету с изображением пылающей варварской крепости. Преемника его Котия II (123—132 гг.) боспорцы удостаивают статуи за победу над скифами. По всей вероятности, оба царя в течение довольно короткого времени нанесли скифам серьезные удары. Последний раз скифы упоминаются в источниках под 193 г.: танаидская надпись (из города Танаиса в Приазовье) сообщает о победе Савромата II над скифами и сираками*. Примечания*. Сираки — одно из варварских племен, живших на азиатской стороне Боспора. Литература и источники1. В.С. Дpачук. Ук. соч., стр. 77 и сл. 2. О.И. Домбровский. Пещеры и урочище Кизил-Коба и позднеантичный период. Труды Комплексной карстовой экспедиции АН УССР, Киев, 1963, стр. 152 и сл. 3. Э.И. Соломоник. О скифском государстве и его взаимоотношениях с греческими городами Северного Причерноморья. В сб.: «Археология и история Боспора». Симферополь, 1952.

|

Столица: Симферополь

Крупнейшие города: Севастополь, Симферополь, Керчь, Евпатория, Ялта

Территория: 26,2 тыс. км2

Население: 1 977 000 (2005)

Крупнейшие города: Севастополь, Симферополь, Керчь, Евпатория, Ялта

Территория: 26,2 тыс. км2

Население: 1 977 000 (2005)