|

Путеводитель по Крыму

Группа ВКонтакте:

Интересные факты о Крыме:

Самый солнечный город полуострова — не жемчужина Ялта, не Евпатория и не Севастополь. Больше всего солнечных часов в году приходится на Симферополь. Каждый год солнце сияет здесь по 2458 часов. |

Главная страница » Библиотека » «Крымский альбом 2003»

Вера Тюрина. Чрез врата изгнания. Крым в судьбе и творчестве Ирины КноррингТюрина Вера Геннадьевна (р. 1979) (Орел)

Осенью 1993 года в лекционной аудитории-амфитеатре Алма-атинского государственного университета проходила презентация сборника Ирины Кнорринг «После всего. Стихи 1920—1942 гг.». Книга стала вторым возвращением на родину поэтессы-«парижанки», представительницы «незамеченного поколения» русского зарубежья. Она существенно отличалась от ее первого в Советском Союзе скромного томика стихов, выпущенного еще в 1968 году в казахстанском издательстве «Жазушы» (та книга имела почти детективную предысторию). Организатором встречи выступил составитель легендарного «оттепельного» издания — известный стиховед и переводчик Александр Лазаревич Жовтис. В аудитории собрались преподаватели и студенты, писатели, художники, журналисты... Среди них оказались и мы — учащиеся университетского лицея. Перед портретом Ирины Николаевны Кнорринг, написанным еще в Париже, звучали стихи и воспоминания. Памятным оказалось мое знакомство с Игорем Юрьевичем Софиевым, сыном Ирины Кнорринг и Юрия Софиева — двух парижских поэтов. Человек сложной и удивительной судьбы, он родился и провел детство в столице Франции. Когда ему было тринадцать лет, в оккупированном немцами Париже умерла мать. Похоронили Ирину Николаевну на кладбище Иври, а позже прах перенесли на русский погост знаменитого Сент-Женевьев-де-Буа. В 1955 году семья Софиевых-Кноррингов вернулась в Советский Союз. Началась новая жизнь, полная надежд и трудностей...

Игорь Юрьевич бережно хранит семейный архив: рукописи, письма, картины, фотографии, книги с дарственными надписями авторов-эмигрантов... Реликвией уникального собрания является «Полное собрание стихотворений» И.Н. Кнорринг — шесть томов, заботливо собранных, перепечатанных и переплетенных отцом поэтессы Николаем Николаевичем Кноррингом. Позже, изучая в университете и аспирантуре культуру русского зарубежья, я прикоснулась к этой сокровищнице и оценила щедрость души ее хранителей. Игорь Юрьевич выступил публикатором и комментатором стихотворений и статей Ирины Кнорринг, «Книги о моей дочери» Николая Кнорринга, сборника стихотворений Юрия Софиева «Парус» и его мемуарных «Разрозненных страниц»... В неустанных трудах хранителя-подвижника верным помощником и чутким редактором является его жена — поэт, сотрудник журнала «Простор» Надежда Михайловна Чернова1. Литературный вечер 1993 года закончился приятным для участников презентации сюрпризом. Все получили в подарок новую книгу — с автографом составителя! С этого сборника и началось мое открытие русской зарубежной литературы — ее тайн, триумфа, трагедии...

Об изгнании и изгнанникахИстория этой семьи заставила меня еще раз пережить трагедию великого исхода, трагедию русской революции. Николай Николаевич Кнорринг принадлежал к старинному обрусевшему роду. В «Российской Родовой Книге, издаваемой князем Петром Долгоруковым», основателем фамилии Кнорринг называют Эгольфа фон Кнорринга — рыцаря XIII века. А вот авторы «Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона» отмечают, что этот род восходит к Генриху Кноррингу, владевшему поместьями в Курляндии в середине XVI века. Николай Николаевич Кнорринг, выпускник Московского университета, был автором многочисленных научных работ по истории и педагогике2. Он являлся директором Харьковской гимназии, вел большую просветительскую работу. Кнорринг был председателем педагогического отдела историко-филологического общества при Харьковском университете, членом редакции журнала «Наука и школа». В его гимназии работали литературно-музыкальный, театральный, философско-эстетический кружки, издавались рукописные журналы3. Николай Николаевич сам руководил струнным оркестром. Примечательно, что выдающийся композитор Исаак Осипович Дунаевский был его воспитанником. Признанный мастер «легкой музыки» с искренней теплотой вспоминал о своем наставнике. Писал Кноррингу в Париж: «Конечно, я не забыл Вас и не мог забыть чудесных воспоминаний моей гимназической юности и наших музыкальных вечеров, путешествий к Вам на Карповку, Вашу милую, хорошую семью, Вас, дорогой Николай Николаевич, нашего директора и воспитателя, чью подпись я любил подделывать...»4 Николай Николаевич Кнорринг вместе с женой Марией Владимировной5 и четырнадцатилетней дочерью Ириной после мучительных скитаний покинут Россию. Вначале путь их будет лежать в Африку (Тунис). А затем — во Францию. Здесь будут изданы сборники стихов Ирины. Но именно в России сформировался поэтический талант И. Кнорринг, ставшей в изгнании, по выражению Г. Струве, «самой скорбящей» и «камерной» поэтессой «незамеченного поколения». Книги «Стихи о себе» (1931), «Окна на север» (1939), «После всего» (1949, посмертное издание) вписали ее имя в историю литературы русского зарубежья. Но в 1918 году семья Кноррингов еще в России. Вчитываясь в записи дневника Ирины, понимаешь, каким «страшным кошмаром» были для нее военные и революционные события тех лет. В послеоктябрьское время («уже при большевизме») был реквизирован дом директора гимназии, семье пришлось искать новое жилье. Сменилось несколько квартир...

Дневник сохранил запись о захвате Харькова немцами в апреле 1918-го: «И страшно подумать, что всё это немецкое. Мы за границей». Ирина восприняла эти события с болью, искренне и глубоко переживая их: «ужасные сцены арестов, обысков, расстрелов, увода арестованных, разруха всюду — на железной дороге и по улицам, холод в квартирах и темнота...»6 И уже тогда эта «атмосфера человеческой вражды» порождала в произведениях начинающей поэтессы «налет безнадежной обреченности». Поистине трагическими для Кноррингов, как и для многих тысяч россиян, стали дни скитаний. Размышляя о причинах покинуть Харьков (»...нужно ли было мне уезжать в эти зарубежные дали, где я проблуждал более тридцати лет, или нужно было остаться на родине?»), Н. Кнорринг писал: «По своему положению в городе и в педагогическом мире, по своим резким и непримиримым выступлениям против тогдашнего большевизма мне было бы, вероятно, необыкновенно трудно, почти невозможно, удержаться на поверхности обыкновенной жизни, и я, если бы не погиб в условиях политической неразберихи, в дальнейшем, т<ак> ск<азать> по академической линии, в лучшем случае очутился бы в ссылке»7. До последних дней жизни изгнанника тревожил вопрос: «Но нужно ли было и Ирину подвергать этой участи?» Строки русской парижанки, написанные в 1933 году, содержали укор-вызов близким, родине, судьбе, «больно били в сердце» отца: Зачем меня девочкой глупой В «Книге о моей дочери» Николай Николаевич с трагической горечью размышлял: «Тут нас с Ириной, кажется, один Бог рассудит...»9. За строчками стихов стоит мучительный протест против фатальной обреченности и глубокое осознание необходимости изгнания как единственного спасительного шага. Разум осознавал эту неизбежность, а душа гневалась и бунтовала. Художественно это выражено не только эпитетами, которые образуют в слиянии оксюморон — соединение несоединимого («от страшной родимой земли...»), скрепленным начальным повтором и усиленным звукописью (сТРашной — Родимой — ТюРем — ТРупов). Захваченные агонией беженства, Кнорринги оказались у врат изгнания — в Крыму. Отсюда открывался путь на чужбину. Последние месяцы, проведенные юной беженкой на родной земле, и мгновения расставания с севастопольским берегом врезались в память и врывались в ее поэтическое творчество сфаятс-ких и парижских лет. От Харькова до СевастополяРоковыми оказались ноябрьские дни 1919 года. В Харькове распространилась весть о взятии красными Белгорода. Николай Николаевич всегда отличался радикальными взглядами, а если вспомнить, что он был дворянином, действительным статским советником, членом кадетской партии10, то можно понять, что у него были серьезные основания покинуть город. Ирина так описывала торопливые сборы перед отъездом, подметив детали душевной смуты: «А в доме в это время царил полный беспорядок. Посредине комнаты стояли раскрытые чемоданы, корзины и картонки, на кроватях и стульях лежало вынутое из комода белье и платье, на стол сваливалось серебро, стаканы, вазы и т. д. Тут же, на полу, валялись веревки, ремни для подушек, книги и разные мелочи. <...> Мне было грустно видеть этот беспорядок <...>. Мамочка нервничала, на глазах ее блестели слезы, а я ходила из комнаты в комнату, во всё совалась, всем мешала. <...> В последнюю минуту я складывала в необъятные карманы моей шубы всё, что попадалось под руку».11 В 1923 году в Сфаяте, африканском лагере русских беженцев, молодая поэтесса написала стихотворение-воспоминание об этом мрачном осеннем дне, положившем начало скитальческой жизни. Трагическая дата отъезда вынесена в заглавие произведения — «17 ноября 1919 года»12. В памяти беженки всплывали детали кочевого быта: цепь вагонов, стук колес, сено на полу теплушки... Нараставшая непогода и тьма окружали человека-странника и пронизывали его мир. Мотив угасания света («дрожанье гаснущих свечей») связан с утратой жизненных радостей и сил. Оптимистическое утверждение в начале стихотворения «И жизнь свою без слов и стонов // Ломал упрямый человек» сменяется нарастающей тревогой и «предчувствием ужасных дней». Кульминационным является неожиданное («впервые») осознание-прозрение страшного будущего: «лет грядущих гений» являлся изгнанникам в сумрачном углу вагона, где «...все на колком сене // Неловко жались на полу». Сохранилось первое беженское стихотворение И. Кнорринг «И ничто мне теперь уж не мило...», датированное 20 ноября 1919 года13. Текст имеет авторскую помету: «Агито-поезд "Единая, Великая Россия"». В этом ученическом художественном опыте противопоставлены прошлое («златокрылые сны») и настоящее («теперь», «здесь»), человек и природа («Равнодушно, надменно, сурово // Я слежу за дыханьем весны»). Почти детский взгляд на мир, соприкасаясь с окружающим, где царили «неволя» и «обманы», обретал трагическую безнадежность. Первую значительную остановку изгнанники сделали в Ростове-на-Дону. Затем, проехав Азов, Кнорринги в составе Харьковского учебного округа добрались до станции Тихорецкой, где в вагоне-теплушке встретили рождественские дни. Детали этой жизненной ситуации и последующих событий бегства появились в стихотворении «Рождество»14, созданном в Париже 24 декабря 1925 года. Первая строка «Я помню...» рефреном проходит через все строфы, усиливая трагическое содержание стихотворения. Около двух месяцев беженцы прожили в Туапсе. В дневниковых записях и воспоминаниях запечатлены приметы бурной эпохи и ужасающие картины бытовой неустроенности. По утверждению Н.Н. Кнорринга, «это было довольно суровое испытание». В «Книге о моей дочери» он отмечал: «Жили мы в Греческом училище <...>. Холод был отчаянный, печка растапливалась с трудом, а дрова чуть ли не подворовывали где-то. <...> Случалось, что подоконники покрывались слоем льда, и вещи, стоявшие на них, примерзали. Помню как курьез, когда к перилам крыльца примерзла самоварная труба и на кране образовалась льдинка в то время, как вода в самоваре кипела...»15 Эта картина дополнена дневниковыми записями Ирины: «Спим на классных досках, положенных на парты. Под простыню постилаем шубу. <...> Тарелок у нас нет (нам здесь дали сковороду, кастрюлю и вилку), едим прямо со сковороды. <...> Стаканов у нас нет. Мы купили одну эмалированную кружку и две жестяных баночки из-под консервов с припаянными ручками и из них пьем. Чайника у нас тоже нет, завариваем чай в специальной ложке, которой пользовались в дороге. Ложек у нас две, чередуемся. <...> Комнату у нас ни разу не топили, холод и сырость невероятные. Спать довольно жестко и холодно, ноги болтаются на воздухе, но это ничего. <...> Обувь у нас рваная, одежда тоже, белья почти нет, это лишь одни лохмотья.»16 В это время эпидемия тифа унесла десятки жертв — друзей, соседей, знакомых. Образ смерти, впервые увиденной так близко, вошел во многие произведения четырнадцатилетней девочки. В конце марта 1920 года Николай Николаевич (как хранитель архива Харьковского учебного округа) вместе с семьей отправились в Керчь. Добирались на транспортном судне «Дооб». Здесь они провели Страстную неделю. В своих мемуарах Н.Н. Кнорринг отмечает изменение настроения дочери: «Переезд через пролив, археологические экскурсии, посещение музея, новые люди (семья художника, где мы жили) и проч<ее> подняли ее жизненный тонус и как бы вернули от бесплодных мечтаний и тоски к действительной жизни, шумной и интересной».17 Сохранилось единственное стихотворение — «В раю», написанное 21 марта 1920 года в Керчи. На Пасху семья переехала в Симферополь, где некоторое время жила на вокзале, расположившись на диване и даже на столе. Затем было найдено жилье — «что-то вроде курятника, где можно было хоть как-нибудь устроиться». Вскоре временно поселились на квартире профессора А.Н. Деревицкого, уехавшего на дачу. Вспоминая об этих крымских днях, Николай Николаевич писал: «Симферополь, стоявший сравнительно далеко от центра революционной борьбы, имел вид нормального города, в котором еще не угасла культурная жизнь. Здесь были газеты, в которых я вскоре начал сотрудничать, действовали театры, функционировал университет. Всё это нами было использовано полностью. Лично для меня существование большой университетской библиотеки, в которой, между прочим, находился интереснейший Тавельский Архив В.С. Попова (сподвижника Потемкина), и наличие академической жизни вообще явилось сущим духовным отдыхом. Я был избран членом Исторического Общества при университете, где прочел доклад на тему об Екатерининской Комиссии 1767 г., а затем я написал несколько исторических работ».18

В Симферополе Ирина готовилась к поступлению в гимназию. Светлым пятном в ее жизни стал театр. Однако, по утверждению отца, внутреннее ее состояние было по-прежнему смутное и подавленное. Часто местом ее прогулок становилось ближайшее кладбище. В это время были написаны стихи, пронизанные «тоской унылой»: «Траурный марш», «Над морем», «Le Revenant», «Меланхолия», «Север», «Песнь нищеты», «Время»... Некоторые из произведений имели авторские пометы, уточняющие обстоятельства их написания: «Симферополь. Семинарский пер<еулок>. На диване. Вечер. Никого нет»19 или «Симферополь. Училищная ул<ица>. Во время бессонницы. На дырявой койке».20 Осенью 1920 года Николаю Николаевичу предложили место преподавателя истории в Морском Корпусе в Севастополе. В книге «Сфаят» он так опишет это время: «Превосходное здание Морского Корпуса было уже отделано. Приготовлены для занятий и жилья классы и помещения. Как было там хорошо! Особенно были великолепны аудитории, огромные, светлые. В некоторых из них был настлан паркет, развешаны картины из русской истории».21 Севастопольская гимназия для Ирины была пятой после отъезда из Харькова. С Северной стороны на учебу ей приходилось добираться на катере. В классах сидели в шубах. Николай Николаевич в мемуарах отмечал: «До теплых дней в Севастополе нам дожить не удалось... Отсюда мы начали наш новый скорбный путь и, главное, — покинули Россию...»22 «Юного сердца порывы мятежные...»По дороге из Харькова в Севастополь Ирина Кнорринг написала около сорока стихотворений, большая часть которых связана с Крымом. Здесь каждое слово звучит искренне, безыскусно, пронзительно. И передает трагедию, постигшую людей, страну. Эмоциональность стихов создается контрастами: далекое противопоставляется близкому, прошлое — настоящему, земное — небесному... В произведения 1919—1920 годов входит экзотическая («небывалая», «чудная») южная природа. Здесь «бурный простор» моря (с «пеной косматой, кудрями небрежными», с чайками и пароходами), «полукруг туманных гор», «солнцем выжженная степь». Однако в «тени угрюмого изгнанья» тускнеет «блеск красоты». Еще сильнее ощущается отчужденность и одиночество. И просыпается тоска по покинутым родным местам («мне милей та дикая природа»). В стихотворении «Север»23, написанном в Симферополе 15 августа 1920 года, чужая теплая сторона хранит «зловещий покой» и вызывает страшные думы: А южная ночь безучастно молчит, Метафорическое противопоставление севера (родины) и юга (изгнания) с художественной полнотой будет реализовано Ириной Николаевной в творчестве эмигрантского периода. Примечательно, что ее вторая книга стихотворений, изданная в Париже почти через двадцать лет после отъезда из Крыма, названа «Окна на север». В ее рукописных поэтических тетрадях 1919—1920 годов отразилось трагическое время. Мир, в который попали изгнанники, — это неволя, раздоры, «вихрь мести и невзгоды»... Там «смерть сзывает палачей». Стремительный «бешеный поток» захватывает человека. На фоне этих бед вырисовывается образ прошлого («дни счастья, веселья и свободы») и нарастает мотив утраты. При перечислении потерянного отчетливо осознается трагическая безысходность изгнания: «И нету к прошлому возврата, // И веры в будущее нет». В этом жизненном тупике зарождается стремление к «жизни иной». В поисках душевного утешения юный автор создает иллюзорный мир, вбирающий мечты, грезы и сны. В этом контексте появляются «любовь-сказка», «лукавые, ласковые виденья», крылатый призрак («Le Revenant»), исполнявший желания... Начинающий поэт искренне признается: «В безумных порывах печали // Душа отдавалась обманам». «Очертания смутного Крыма»: о «звериной пошлости эвакуации « и прощании с родинойВесть об отъезде из Севастополя в Кадетском морском корпусе была получена 28 октября. Предполагалось, что русская эскадра направится в Тулон. Приказ идти в Африку был получен уже из Константинополя. Отец поэтессы в книге «Сфаят» писал: «Когда я с похолодевшим сердцем сообщил об этом решении своим, Ирина залилась слезами. Всё внутри переворачивалось — так хотелось, наконец, отдохнуть, а тут вновь впереди ужас и тяготы эвакуации...»24

Как и в период отъезда из Харькова, педагог-историк пытался осмыслить мотивы, побудившие его переступить роковую черту: «Политическому противнику большевиков, выступавшему против них всегда активно, начиная с Харькова, связанному теперь с военными организациями, остаться в незнакомом городе в полном смысле слова на произвол судьбы, встретиться с ними в качестве проигравшего игру, пойманного беженца, было страшно и казалось немыслимо... А тут — Франция, культура, предстоящий поход на большом военном корабле и, наконец, отдых в смысле установленного порядка, без случайностей и жестоких навыков гражданской войны. <...> И еще одно. Сознание непрекращенной борьбы, вера в скорый возврат, безотчетная, безоговорочная...»25

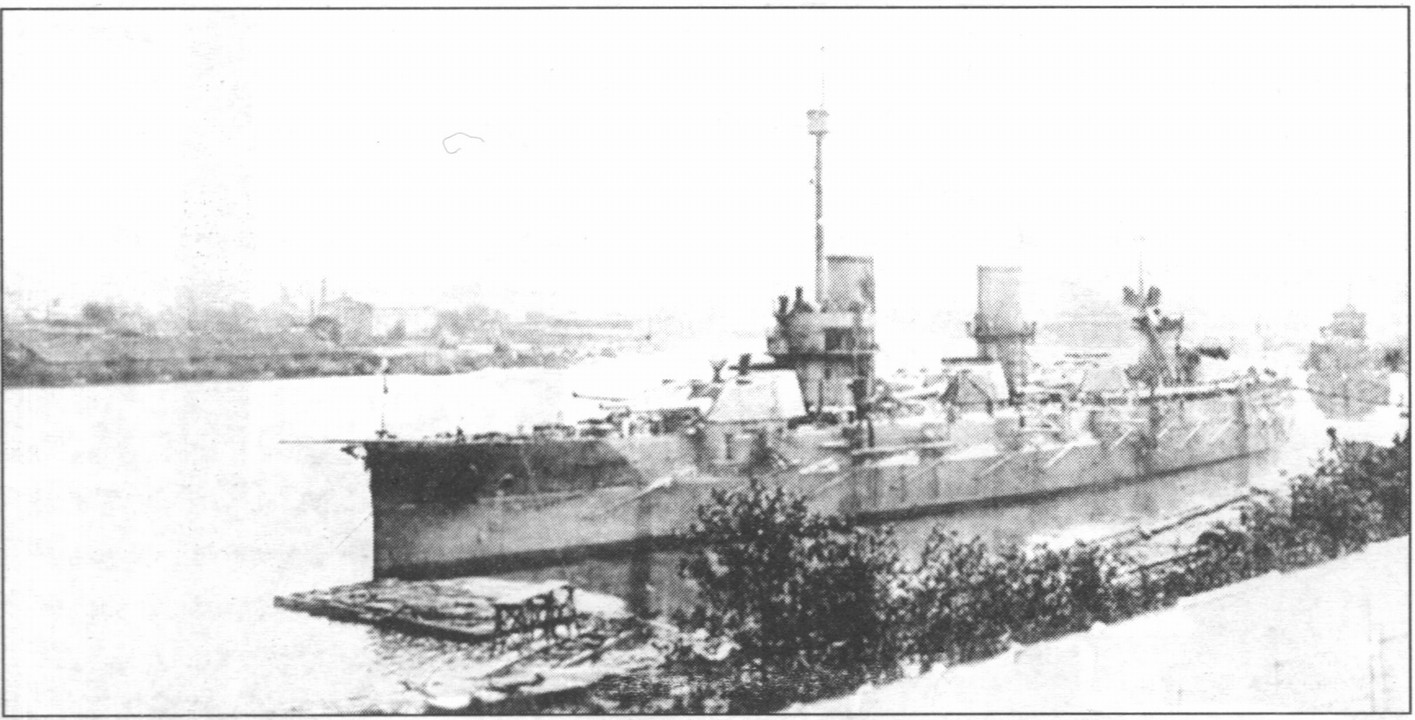

В первых главах книги «Сфаят» мемуарист описал подготовку к отъезду, погрузку на дредноут «Генерал Алексеев», переживания беженцев и южный город, охваченный агонией. Это — жизненная атмосфера, в которой рождались поэтические образы Ирины. «Погрузка шла день и ночь. Огромная барка погружалась в воду, оседала. Ночью все окна жилых корпусов были освещены, двери долго не затворялись. Шла упаковка и увязка вещей; но в общем всё делалось планомерно, а во многих квартирах даже не спеша. <...> Ночь на 29 октября (старого стиля) мы провели в темной квартире — электрическая станция была снята. Это было жутко. Подходил час покинуть «пристань», в будущее не заглядывалось, а только тревожилось и сжималось сердце. Над Севастополем колыхалось зарево, доносился беспрестанный шум, гудки, какие-то удары, и в душе нарастало щемящее чувство чего-то надвигающегося, апокалипсического, против которого нет защиты... Плакать бы! Негде, некогда плакать, да и слез нет...»26 Скромный летописец «великого исхода» сквозь усталость и суету — «звериную пошлость эвакуации» — стремился разглядеть вехи-знаки, судьбоносные для семьи, хлынувшего потока беженцев и всего многострадального народа; «Самая эвакуация Морского Корпуса не была обставлена сколько-нибудь торжественно в соответствии с моментом, и я об этом жалею: повидимому, будничная сторона гражданской войны притупила чувства, и многие картинные стороны нашей жизни поблекли, осталась привычная проза беженской суеты,

звериная пошлость эвакуации... Я предложил о. Николаю, сидевшему в канцелярии среди груды всяких узлов и вещей — отслужить молебен. «Всё уже уложено», отвечал он, как будто для этого нужны были кресты или иконы. И только один момент мне врезался в память. Когда совсем рассвело, кап<итан> 1-го ранга В.В. Берг, командир кадетской роты, привел своих воспитанников в строю под маршевые звуки горна. Звуки трубы резали воздух, точно отсчитывали какие-то сигнальные знаки судьбы...»27 Отъезд из Крыма — одна из основных тем поэзии Ирины Кнорринг. Воспоминания об этом трагическом событии наплывали и в Тунисе, и во Франции: «Помнишь ты осень глухую, ненастную...», «Брожу по палубе пустынной...», «Я помню — это было в год ужасный...», «Стучались волны в корабли глухие...», «Я девочкой уехала оттуда...» Страшные мгновения памяти отражены даже в «Колыбельной», которую парижская поэтесса напевала сыну: Баю, баюшки, баю... Сохранились два варианта стихотворения «Нам не радуга в небе сияла...» В первом, созданном в 1925 году28, тонко и глубоко раскрывались переживания изгнанников, отчаянно бросившихся на чужбину. В измученных душах сквозь «животную усталость», «мерзкую суету, беготню, хлопоты и тупое глазенье» пробивалось искреннее волнение (»...усталость <...> забилась тревожной тоской»). Динамично, масштабно звучит тема расставания с Родиной. Люди на палубе дредноута чувствуют, что мир, в котором они жили — рушится: «Только небо над нами шаталось // И взлетала земля за кормой». Достоверность изображенных поэтом переживаний подтверждают размышления-воспоминания отца: «На рассвете мы покинули родную землю и перешли на барку. Суета погрузки, незнакомые лица кругом; осенний ветер с утренним холодом пронизывал и заставлял думать не о высоком и сложном, чего требовала душа в этот момент, а о самом простом, будничном, сером, принижающем. <...> Люди суетились, занимались чем-то насущным, необходимым, неотложным... Кое-где у борта стояли группы сосредоточенные, молчаливые... Море светилось, блестело... Бросали лаг... Мы уходили... Моя жена смотрела вдаль на последние огни Севастополя и неутешно, тихо плакала...»29 Во втором варианте стихотворения «Нам не радуга в небе сияла...»30, написанном через пятнадцать лет после крымской трагедии, существенно меняется восприятие рокового дня. Для поэта-изгнанника момент расставания с родиной является не «желанным и радостным», а «седым, обезумевшим днем». В новой последней строфе вспышка-мгновение памяти высвечивает расплывчато-сумрачную картину отъезда: «Очертания смутного Крыма // Силуэты ночных кораблей». В стихах Ирины Кнорринг беженцы, покидавшие Севастополь, осознавали греховность своих помыслов и поступков: «В этот час не звучало над нами // Легендарное имя Христа». Они признавали себя «предателями-Иудами». Это была вина перед оставшимися на берегу и перед всеми несущими крест страдания на родине. Расплатой за вынужденный разрыв явилось брошенное вслед беглецам проклятие, которое клеймом врезалось в память: Я все могу забыть: и боль стыда, Негодование оставшихся на севастопольской пристани несчастных и разъяренных людей описано в воспоминаниях Николая Николаевича. Строки отца раскрывают истоки творчества дочери: «Когда, поднявшись с барки на «Алексеева», я взглянул на город — остолбенел. Бульвары, все пристани были запружены народом. Тысячи глаз смотрели на бухту, где готовились к эвакуации суда. Внизу, на пристанях, был ад. Лодки брались с боя, вероятно, заламывались сумасшедшие цены, дрались, вещи сбрасывали в воду... Было жутко думать, признаваться, размышлять. «Вот я стою на неприступной крепости и спасаю свою жизнь. Но почему у меня на это больше права, чем у тех, кто с жадностью, завистью, с мольбой смотрит с берега на уходящие корабли?» Были ли с берега благословения — я не знаю, но проклятия были. И теперь, когда прошло несколько лет <...>, — я испытываю какую-то неловкость перед этим черным от людей родным берегом, который я покинул, словно чувствую эти взгляды на себе».31 В творчестве Ирины Кнорринг будущее изгнанников — это «омут чужих, неприветливых, сумрачных волн» и «неизвестная чуждая даль».

Незадолго до смерти — в 1940 году — парижская поэтесса, возвращаясь памятью к далекому роковому пределу, стремилась выразить ощущения человека, оторванного от родины: «...Будто выброшенные из мира // На потерянном корабле». Жизнь на чужбине меняла взгляды, разрушала идейные схемы и стереотипы. Если в ранней поэзии Ирины Кнорринг все те, кто остался за кормой уходящего корабля, казались охваченными злобой и гневом («Вслед раздавались проклятья и крики врагов...»), то позже появилось не только чувство вины перед ними, но и искреннее смирение: «Я поклонюсь вчерашнему врагу...» ...В конце мая 1925 года Кнорринги переехали из Туниса во Францию. Жизнь в центре русской эмиграции, с одной стороны, давала богатые творческие возможности (участие поэтессы в работе Союза молодых русских поэтов и писателей, публикации в авторитетных изданиях: «Русские записки», «Последние новости», «Студенческие годы», «Своими путями», «Перезвоны», «Якорь»). Однако в Париже обострялись материальные проблемы, связанные с образованием и работой, наваливалась непроходящая тоска по утраченной родине. Страшным последствием скитаний явилась неизлечимая болезнь (диабет). Замкнутость жизни и осознание своей обреченности во многом определяли темы и мотивы позднего творчества Ирины Кнорринг. Как отмечали многие критики, поэзия была тем единственным, что давало ей силы жить. В Париже она издала два поэтических сборника. Поэтесса выступала и как критик: под псевдонимом И. Бек она опубликовала ряд литературно-критических статей в чикагской газете «Рассвет». Ирине Кнорринг, помнившей ужасы Гражданской войны в России, пережить вторую мировую катастрофу было не суждено: она умерла в оккупированном немцами Париже. Мечту поэтессы «вернуться в Россию стихами» осуществили ее близкие. Примечания1. Перу Н.М. Черновой принадлежат книги проникновенной лирики «Кочевница-жизнь», «Бродячие сюжеты», «Только о любви», «На два голоса», «Солнцеворот» и др. 2. В Российской гос. библиотеке (Москва) нами найдены не зафиксированные библиографии. указателями работы Н.Н. Кнорринга, которые опубл. в Харькове: «Миросозерцание гр. А.К. Толстого» (1914), «К вопросу о преподавании истории в VII классе женских гимназий», «Контрольное спрашивание и обучение» (1915), «Очерки по истории Тульского совестного суда в Екатерининское время» (1917). 3. Дунаевский и Харьков / Сост. Ю.Т. Калачев. — Харьков: Харьк. обл. организация Украинск. общества охраны памятников истории и культуры, 1985. С. 11. 4. Дунаевский И.О. Избранные письма. — Л., 1971. С. 159. 5. Как утверждает И.Д. Носков, Мария Владимировна Кнорринг была представительницей рода князей Белосельских-Белозерских и являлась родственницей генерала М.Д. Скобелева // Михаил Скобелев: Сборник / Сост. И.Д. Носков. — М.: Новатор, 1997. С. 490. 6. Кнорринг Н.Н. Книга о моей дочери // Простор. — Алма-Ата, 1993, № 12. С. 77. 7. Там же. С. 82. 8. Кнорринг И.Н. Окна на север. — Париж, 1939. С. 26. 9. Кнорринг Н.Н. Книга о моей дочери. С. 82. 10. Кнорринг И.Н. После всего: Стихи 1920—1942 гг. / Предисл., сост., подг. текста, прим. А.Л. Жовтис. — Алма-Ата: Вариант, 1993. С. 8. 11. Кнорринг Н.Н. Книга о моей дочери. С. 81. 12. Кнорринг И.Н. Полное собрание стихотворений. Книга вторая. Константинополь — Бизерта (Сфаят). 7.IX.1920—31.XII.1923. / Сост. Н.Н. Кнорринг. Маш. рукопись. Личн. архив И.Ю. Софиева. С. 154. 13. Кнорринг И.Н. Полное собр. стихотворений. Книга первая. Харьков — Ростов-на-Дону — Кавказ — Крым. 19.XI.1914—25.Х.1920. / Сост. Н.Н. Кнорринг. Маш. рукопись. Личн. архив И.Ю. Софиева. С. 85. 14. Кнорринг И.Н. Полное собр. стихотворений. Книга четвертая. Париж. 22.V.1925—31.XII.1928. / Сост. Н.Н. Кнорринг. Маш. рукопись. Личн. архив И.Ю. Софиева. С. 30—31. 15. Кнорринг Н.Н. Книга о моей дочери. С. 87. 16. Там же. С. 89. 17. Там же. С. 90. 18. Там же. С. 91. 19. Кнорринг И.Н. Полн. собр. стих-й. Кн. 1-я. С. 108. 20. Там же. С. 109. 21. Кнорринг Н.Н. Сфаят. Очерки из жизни Морского Корпуса в Африке. // Узники Бизерты: Док. повести о жизни русских моряков в Африке в 1920—25 гг. / Сост. и предисл. С. Власова. — М.: Рос. отд. Ордена св. Конст. Великого: Жур. Наше наследие, 1998. С. 123. 22. Кнорринг Н.Н. Книга о моей дочери. С. 95. 23. Кнорринг И.Н. Полное собр. стихотворений. Кн. первая. С. 105—107. 24. Кнорринг Н.Н. Сфаят. С. 122. 25. Там же. С. 123. 26. Там же. С. 123—124. 27. Там же. С. 124. 28. Кнорринг И.Н. Полное собр. стих-й. Книга четвертая. С. 7. 29. Кнорринг Н.Н. Сфаят. С. 124, 126. 30. Кнорринг И.Н. Полное собр. стих-й. Книга пятая. Париж. 6.I.1929—16.VI.1942 / Сост. Н.Н. Кнорринг. Маш. рукопись // Личн. архив И.Ю. Софиева. С. 101. 31. Кнорринг Н.Н. Сфаят. С. 125. Автор статьи выражает искреннюю признательность Игорю Юрьевичу Софиеву за предоставленную возможность изучения семейного архива и действенную помощь в работе.

|

Столица: Симферополь

Крупнейшие города: Севастополь, Симферополь, Керчь, Евпатория, Ялта

Территория: 26,2 тыс. км2

Население: 1 977 000 (2005)

Крупнейшие города: Севастополь, Симферополь, Керчь, Евпатория, Ялта

Территория: 26,2 тыс. км2

Население: 1 977 000 (2005)